転職活動で職務経歴書を作成する際、「手書きかパソコンか」で悩む方は少なくありません。

実は、厚生労働省の調査では採用担当者の51%が「どちらでも構わない」と回答しており、形式よりも内容が重視されています。

手書きには熱意や人柄が伝わるメリットがある一方、効率性やPCスキルの観点では課題もあります。

この記事では、データに基づいた客観的な判断基準と、それぞれの特徴を詳しく解説します。

- 職務経歴書を手書きにするかパソコンにするかの明確な判断基準

- 採用担当者に好印象を与える、丁寧で分かりやすい手書きの書き方

- 郵送・手渡し時に失敗しないための、封筒の準備やマナーの全て

1.【結論】手書きかパソコンか? 採用担当者の本音をデータで分析

多くの方が気にされている「採用担当者は、手書きとパソコン作成の職務経歴書をどう見ているのか」という点について、客観的なデータから見ていきましょう。

大多数の意見:「形式よりも中身が重要」

調査結果を見てみると、実は多くの採用担当者は「どちらでもよい」と考えていることが分かります。

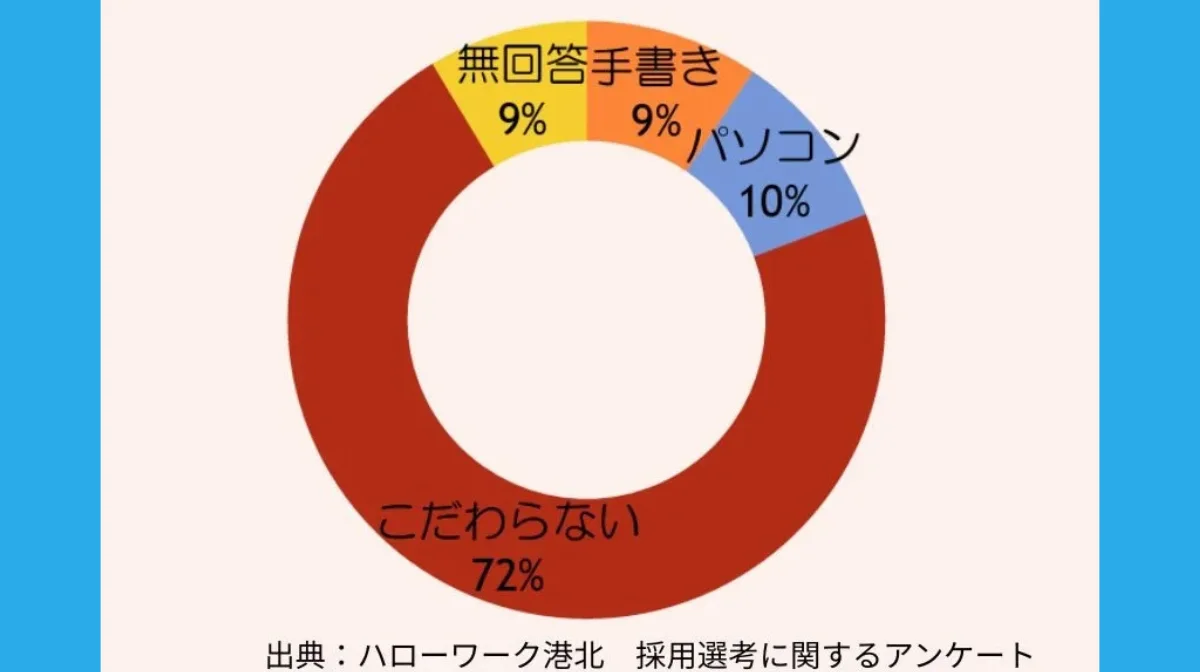

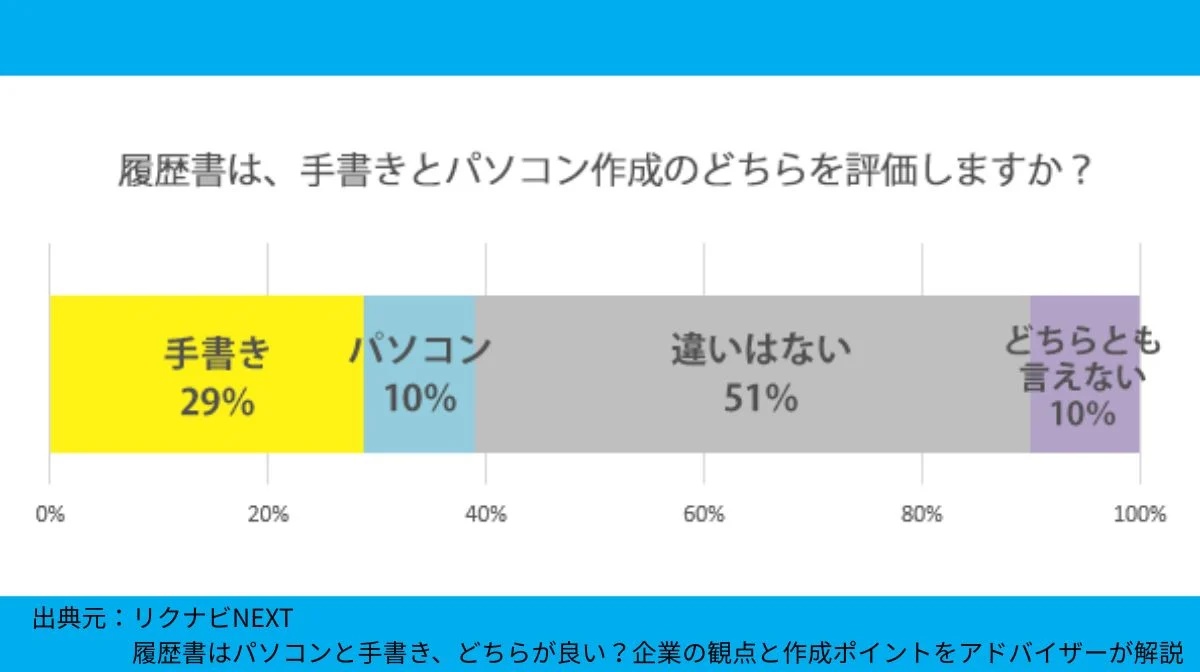

厚生労働省の調査では、採用担当者の51%が「パソコンか手書きかの違いはない」と回答しています。また、別の調査でも72%が「形式にこだわらない」と答えており、大多数は形式で合否を判断しているわけではないことが伺えます。

これは、「大切なのは書かれている内容である」という考えが主流であることを示しています。

出典:厚生労働省 ハローワーク港北 採用選考に関するアンケート

少数派の意見:「手書きに熱意や人柄を感じる」

一方で、少数ではありますが、「手書きの方が評価が高い」と考える採用担当者もいます。リクナビNEXTの調査では29%が手書きを高く評価すると回答しており、その理由として「熱意が伝わる」「人柄が分かる」といった点を挙げています。

出典:リクナビNEXT

データから、「絶対的な正解はなく、応募先の企業に合わせて戦略的に選ぶことが最も重要」ということです。

例えば、伝統や格式を重んじる業界や、地域に根差した中小企業などでは、心のこもった手書きの書類が好意的に受け取られる可能性があります。

逆に、ITベンチャーや外資系企業など、効率性やPCスキルを重視する企業に対して手書きの書類を提出すると、「PCスキルが低いのでは?」という懸念を抱かせてしまうリスクも否定できません。

採用担当者にとって、提出された書類があなたの第一印象になります。その企業が何を大切にしているかを想像しながら書き方を選んでみてください。

職務経歴書で自己PRをどうやって書いたらいいか分からない方へ、こちらの記事で解決策をご紹介しています。

2.「手書きでも問題ない」が厚生労働省の公式見解です

「そもそも、職務経歴書を手書きで作成することは正式なルールとして認められているのだろうか?」という根本的な不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

特に、インターネット上には様々な情報が溢れているため、何が正しいのか分からなくなってしまうこともありますよね。

ここでは、最も信頼できる公的な見解をご紹介します。

ハローワークの資料に明記された「公式ルール」

結論から申し上げますと、職務経歴書を手書きで作成することは、公的にも全く問題ありません。

これは、国の機関である厚生労働省や、全国のハローワークが公式に示している見解です。ハローワークが発行している「職務経歴書の作り方」というパンフレットには、「パソコン、手書きのどちらで作成しても構いません」と明記されています。

また、「黒のボールペン・万年筆等による手書きでも差し支えありません」と記載されており、手書きが正式な選択肢の一つであることがはっきりと示されています。

公的見解がもたらす「安心感」と選択の自由

転職サイトなどのアドバイスは、時に自社サービスの利用を促す意図が含まれる可能性もゼロではありません。しかし、厚生労働省のような中立的な公的機関が「問題ない」と明言していることは、あなたにとって大きな安心材料になるのではないでしょうか。

「公式のルール」を参考に、手書きかパソコンかを自由に選択できることを確認し、安心して準備を進めてみてみましょう。

3.それでも知っておきたい、手書きのメリット・デメリット

厚生労働省の見解として手書きでも問題ないことは分かりましたが、実際に手書きで作成する際には、やはりメリットとデメリットの両方を理解しておく必要があります。

両方の側面を知ることで、ご自身の状況や応募する企業に合わせて、より納得感のある選択ができます。それぞれのポイントを分かりやすく整理してみましょう。

メリット:熱意や人柄が伝わる可能性

手書きの最大のメリットは、パソコンの文字にはない「温かみ」や「個性」を伝えられる点にあります。

手書きのメリット

- 丁寧で読みやすい文字は、高い志望度や仕事への真摯な姿勢を示すことができます。

- 採用担当者の中には「文字には人柄が表れる」と考える人も一定数おり、誠実さや丁寧な仕事ぶりをアピールできる可能性があります。

- 心を込めて書かれた書類は、それだけで「この応募のために時間をかけて準備してくれた」という印象を与えられます。

デメリット:時間的コストとPCスキルへの懸念

一方で、注意すべき点も存在します。手書きならではの注意点をみてみましょう。

手書きのデメリット

- 作成に非常に時間と手間がかかります。一文字でも間違えると、最初から全てを書き直さなければなりません。

- 修正テープや修正液は使えないのがビジネスマナーの基本です。

- 情報を詰め込みすぎると読みにくくなるため、パソコン作成に比べて盛り込める情報量が少なくなりがちです。

- 業界や企業によっては、基本的なPCスキルを疑問視されてしまうリスクがあります。

4.完璧な手書き職務経歴書の作成マニュアル

手書きで職務経歴書を作成すると決めたからには、その選択がプラスに働くよう、細部までこだわって完璧な書類を仕上げたいものですよね。

ここでは、熱意がきちんと伝わる、手書き書類を作成するための全手順を、準備段階から具体的に解説していきます。

準備編:失敗しないための用紙・ペンの選び方

適切なツールを選ぶことが、仕上がりの美しさを大きく左右します。

| 項目 | 推奨されるもの | ポイント・注意点 |

|---|---|---|

| 用紙 | A4サイズ、白色の上質な紙(少し厚手)、市販の職務経歴書用紙 | 清潔感があり、しっかりとした印象を与えられます。罫線入りは書きやすいのでおすすめです。 |

| ペン | 0.5mm~0.7mmの黒色ボールペン(油性またはゲルインク) | にじみにくく、くっきりとした文字が書けます。万年筆も使用可能ですが、インクのにじみに注意が必要です。 |

| NGなペン | 消せるボールペン、鉛筆、シャープペンシル | 熱や摩擦で文字が消える可能性があり、公的書類には使用してはいけません。 |

書き方編:読みやすさが命!項目別・見やすく仕上げるコツ

手書きの場合、読みやすさへの配慮が何よりも重要になります。パソコンのようにフォントや太字で変化をつけられない分、レイアウトや文字の丁寧さで差がつきます。

職務経歴書のフォーマットには色々あります。フォーマットの選び方に関してはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

注意点:これだけは避けたい!手書きのNGマナー

心を込めて書いた書類も、たった一つのミスで評価を下げてしまうことがあります。ここでは、特に注意すべきNGマナーを確認しておきましょう。

修正液・修正テープの使用

修正液・修正テープの使用は絶対にNGです。

ビジネス文書、特に公的性格を持つ応募書類において、修正した跡があるものは信頼性を損ないます。一文字でも間違えてしまったら、新しい用紙に書き直しましょう。

このリスクを避けるためにも、鉛筆で薄く下書きをしてから清書する方法をが勧めです。

誤字・脱字

「注意力が低い」「仕事が雑かもしれない」という印象を与えかねない、非常にもったいないミスです。

書き終えたら必ず声に出して読み返すなど、最低でも2~3回は見直しを行いましょう。

可能であれば、家族や友人など、第三者に見てもらうと、自分では気づかなかった間違いを発見しやすくなります。

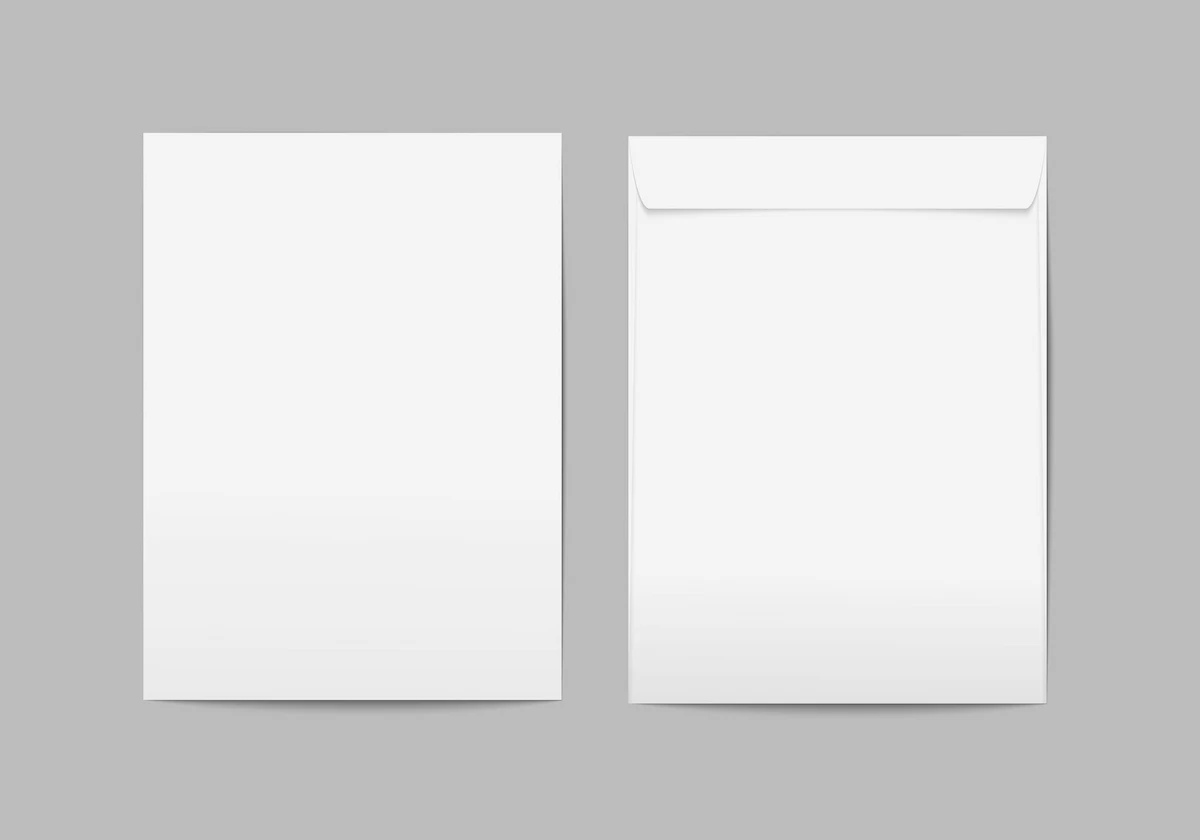

5.最終関門:あなたの評価を左右する封筒の書き方と提出マナー

素晴らしい職務経歴書が完成しても、それを提出する際のマナーで評価を落としてしまうのは非常に残念です。特に封筒の書き方や渡し方は、あなたの社会人としての常識や相手への配慮が試される「最終関門」です。

ここでは、郵送する場合と手渡しする場合、それぞれのケースについて詳しく解説します。

郵送する場合と手渡しする場合の主な違い

手渡しと郵送では、相手への配慮の仕方が少し異なります。

| 項目 | 郵送する場合 | 手渡しする場合 |

|---|---|---|

| 宛名書き | 必須(部署宛は「御中」、個人宛は「様」) | 原則不要 |

| 封筒の封 | のりでしっかり封をし、「〆」マークを記入 | 封をしない |

| 渡し方 | 郵便局窓口やポストから発送 | 封筒から書類を出し、相手向きで両手で渡す |

郵送する場合の封筒マナー

郵送は、直接顔を合わせないからこそ、マナーが重要になります。

手渡しする場合の封筒マナー

面接などで直接手渡しする際は、相手が受け取った後のことまで考えた、渡し方を心がけましょう。

6.手書きの職務経歴書に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、手書きの職務経歴書を作成するにあたって、多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式でお答えしていきます。細かい点ではありますが、こうした疑問を解消しておくことが、自信をもって書類を提出することに繋がります。ぜひ参考にしてください。

Q1. 職務経歴書は何枚以内に収めるべきですか?

A1. 一般的には、A4用紙で1~2枚に収めるのが理想的とされています。

採用担当者は多くの応募書類に目を通すため、長すぎると要点が伝わりにくくなる可能性があります。

伝えたいことが多い場合でも、まずは2枚以内にまとめることを目標に、情報を整理・厳選してみましょう。どうしても3枚以上になる場合は、1ページ目に「職務要約」を設け、そこであなたの強みや経歴の概要が分かるように工夫することが重要です。

Q2. 転職回数が多い場合、手書きだと書ききれません。どうすればよいですか?

A2. 職務内容やスキルごとに経歴をまとめる「キャリア式」をおすすめします。

転職回数が多い場合は、全ての職歴を時系列で書く「編年体式」にこだわらず、職務内容やスキルごとに経歴をまとめる「キャリア式」という形式で作成する方法があります。

この形式であれば、応募職種に関連の深い経験やスキルを冒頭で強調することができ、転職回数の多さよりも専門性や一貫性をアピールしやすくなります。

ただし、手書きで複雑なレイアウトを作成するのは難易度が高いため、この場合はパソコンでの作成に切り替えることも有効な選択肢の一つです。

Q3. インターネットでダウンロードしたテンプレートを使っても良いですか?

A3. はい、全く問題ありません。

むしろ、自分で一からレイアウトを考えるよりも、市販の職務経歴書用紙や、インターネットで配布されている信頼できるテンプレート(厚生労働省が提供している様式など)を活用する方が、効率的なレイアウトの書類を作成できます。

職務経歴書は無料の作成ツールでも作ることができます。詳しくはこちらの記事で解説しています。

7.職務経歴書は書き方は手書きでも大丈夫!

職務経歴書の作成において、手書きかパソコンかの選択は絶対的な正解がないことがデータで明らかになりました。厚生労働省調査では過半数の採用担当者が「形式は問わない」と回答し、重要なのは書かれている内容であることが分かります。

手書きには熱意や人柄を伝えられるメリットがある一方、時間的コストやPCスキルへの懸念というデメリットも存在します。応募先企業の業界特性や社風を考慮し、伝統的な企業では手書きが、IT系や外資系企業ではパソコン作成が好まれる傾向があります。

手書きを選択する場合は、適切な用紙とペンの選択から封筒の書き方まで、細部にわたるマナーの徹底が必要です。最終的に大切なのは形式ではなく、応募先への敬意と自身の強みを誠実に伝えようとする姿勢です。この姿勢があれば、どちらの形式を選んでも、あなたの価値は必ず伝わるはずです。