採用担当者は毎日多くの書類に目を通しています。そのため、あなたの魅力や将来性をどう伝えるかが、次の選考へ進むためのカギになります。

中でも職務経歴書は、自分の価値をアピールするための大切な「プレゼン資料」と言えるでしょう。

とはいえ、「何を書けばいいのか分からない」「経歴に自信がない」と悩む方も少なくありません。

この記事では、無料で使える職務経歴書のテンプレート紹介に加え、あなたのキャリアを後押しする「戦略的な職務経歴書」の作成方法を、わかりやすく解説します。

- 無料ですぐに使える職務経歴書テンプレートが見つかる

- 自分の経歴に合う最適なフォーマットがわかる

- 採用担当者に響く職務経歴書の「戦略的」な書き方が身につく

1.職務経歴書が「戦略的な資料」として重要な理由

近年、転職市場は活発で、多くの人材が活動しています。

マイナビの調査によると、2024年の正社員転職率は7.2%と高水準を維持しており、一つの求人に対する競争が激しくなっていることがわかります。

企業側も採用には慎重です。採用担当者の多くが応募者の転職回数を考慮し、特に20代で3回以上となると採用にちゅうちょする傾向が見られます。

これは、採用担当者が「すぐに辞めてしまわないか?」「一貫性のあるキャリアを築いているか?」といった不安を抱えていることの表れです。

だからこそ、現代の職務経歴書は、単なる経歴の羅列であってはいけません。

これまでの経験を、成長と成果の流れとして整理し、あなたの魅力が伝わる形にすることが大切です。そうすることで、採用担当者の不安を取り除く「戦略的なアピール資料」になるでしょう。

参照:マイナビ キャリアリサーチLab「転職動向調査2025年版(2024年実績)」

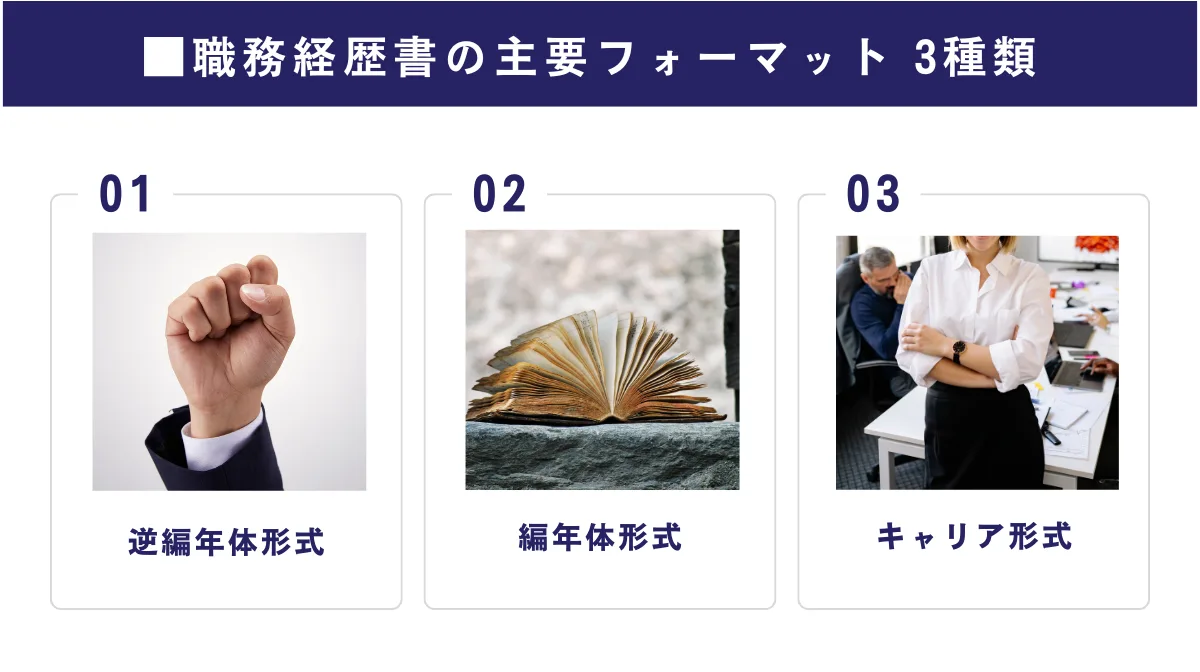

2.職務経歴書の主要フォーマット 3種類

フォーマット選びは、あなたのこれまでのキャリアをどう魅せるかを決める重要なポイントです。

それぞれの特徴を理解し、最も効果的に自分をアピールできる形式を選びましょう。

逆編年体形式:最新の実績で即戦力をアピール

最も一般的なのが、職歴を新しいものから過去へさかのぼって記述する逆編年体形式です。

この形式の最大のメリットは、採用担当者が最も知りたい「直近の経験とスキル」を最初に提示できる点にあります。

■こんな人におすすめ

応募職種と直近の業務内容の関連性が高い方

→即戦力であることを強く印象づけられます。

編年体形式:成長の物語でポテンシャルを示す

最初の職歴から時系列に沿って記述するのが編年体形式です。キャリアのスタート地点から現在までの成長過程を、一つの物語のように見せることができます。

■こんな人におすすめ

社会人経験の浅い第二新卒の方や、未経験から着実にスキルアップしてきた過程をアピールしたい方

キャリア形式:複雑な経歴を「専門性」という強みに変える

キャリア形式は、時系列ではなく、業務内容やスキルといった「能力」のカテゴリーで経歴をまとめるフォーマットです。

例えば、「プロジェクトマネジメント」「Webマーケティング」といったスキルを大見出しとし、異なる会社での経験をその下に集約させます。

これにより、断片的に見えた経歴が「特定の分野における一貫した専門性」として再構成され、「転職の多い不安定な人材」ではなく、スペシャリストとしての印象を与えられるのです。

■こんな人におすすめ

転職回数が多い、フリーランス経験がある、育児でブランクがあるなど、時系列での記述ではマイナスなイメージを持たれる恐れがある方

3.タイプ別|職務経歴書テンプレートのおすすめダウンロードサイト

ここまで紹介した「逆編年体形式」「編年体形式」「キャリア形式」の3形式のテンプレートを提供している、おすすめの転職サイトをご紹介します。

doda

画像:「doda(デューダ)」

合計100種類以上の豊富な職種別サンプルと、基本の3形式のテンプレートがそろっています。どれをダウンロードすれば良いか迷ったら、まずここをチェックするのがおすすめです。

特徴

- 職種や年代別の書き方見本が100種類以上

- 基本となる3形式(逆編年体、編年体、キャリア形式)を網羅

- 「職務経歴書の書き方」や「自己PRの書き方」といった解説ガイドが充実

マイナビ転職

画像:「マイナビ転職」

基本の3形式に加え、職種別のフォーマットもダウンロード可能です。「これまでの職種をスキルとしてアピールしたい」という場合に役立ちます。

特徴

- 職種別のテンプレート多数あり

- Word形式で提供されており、使い慣れたソフトで作れる

- 各職種の「アピールポイント」が解説されており参考になる

JAC Recruitment

画像:「JAC Recruitment」

管理職や専門職の転職に強みを持ち、それぞれの形式のテンプレートを分かりやすく提供しています。キャリアを活かした転職を目指す方に適しています。

特徴

- ハイクラス向けの質の高いテンプレートを提供

- 英文レジュメ(CV)のテンプレートや書き方のポイントも詳しく解説

- 「どのような強みをアピールするのに適しているか」という視点からテンプレートを選べる

4.採用担当者の心をつかむ!項目別の書き方完全ガイド

フォーマットが決まったら、次はその中身を充実させていきましょう。各項目で何を伝えるべきかを意識することが重要です。

職務要約:3行であなたの価値を伝える「予告編」にしましょう

職務要約は、あなたのキャリアの「予告編」です。以下の内容を3~5行程度で簡潔にまとめましょう。

- これまでの経験

- 最もアピールしたい強み

- 今後の方向性

採用担当者が最初に目を通すこの部分で、しっかりと興味を引きつけましょう。

職務経歴:具体的なエピソードと「数字」で貢献度を証明する

職務経歴は、これまで何をしてきたかを羅列するだけではなく「その経験を通じて、何ができるようになったのか」を伝える視点が不可欠です。実績をアピールする際は、「売上目標達成率150%」「コストを30%削減」のように、具体的な「数字」を用いて説得力を高めましょう。

キャリアコンサルティングの現場では、実績を整理するために「STARメソッド」というフレームワークがよく使われます。以下の順番でエピソードを整理することで、あなたの課題解決能力がより明確に伝わります。

- Situation(状況)

- Task(課題)

- Action(行動)

- Result(結果)

活かせる経験・知識・スキル:求人内容との関連性を明確にする

応募する職種の募集要項をよく読み、求められているスキルと自身のスキルを結びつけて記載します。PCスキル(Word、Excelなど)や語学力、専門資格など、具体的に書きましょう。

その際、「Excel(VLOOKUP、ピボットテーブル、マクロ作成が可能)」のように、単語だけでなく習熟度を書き添えると、スキルのレベルがより正確に伝わります。

自己PR:「貢献できる未来」を具体的に提示しましょう

自己PRは、職務経歴で示した「事実」を根拠に、あなたがいかにして企業に貢献できるかを売り込む最終プレゼンテーションの場です。

過去の実績を根拠として、「貴社の〇〇という課題に対し、私の△△という経験を活かして貢献できます」という形で、具体的な貢献イメージを提示しましょう。

▼あわせて読みたい

「自己PRに何を書けばいいかわからない」という方は、以下の記事も参考にしてください。採用担当者に響く自己PRの書き方や、例文などをわかりやすく解説しています。

5.書類選考の第一関門「ATS」を突破するキーワード戦略とは

現在、多くの企業が応募書類の一次選考に「採用管理システム(ATS)」を導入しています。書類選考を有利に進めるためには、このATSの仕組みや特徴を理解しておくことが欠かせません。以下で、詳しく見ていきましょう。

採用管理システム(ATS)とは

「採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)」とは、求人募集から応募者の選考・管理までの一連の採用業務を、デジタルで一元管理できるシステムのことです。

現在、多くの企業が、応募書類の一次選考にこのシステムを導入しています。特に、何百件もの応募が集まるような企業では、応募者情報を自動で仕分け・管理し、AIが書類選考をすることも珍しくありません。

効率的に候補者を選別するためのツールとして、採用現場で広く活用されています。

ATSを通過しやすい職務経歴書の作り方

書類選考を突破するには、ATSの仕組みを理解したうえで、通過しやすい書き方や工夫を意識することが重要です。

■ATSの仕組み

書類の中から特定のキーワードを読み取り、求人内容との合致度を機械的に判定する

ATSには「フィルター機能」が搭載されており、企業が入力したキーワードにあわせて、学歴、職歴、スキル、資格、志望動機などをスクリーニング。

候補者を自動的に仕分ける。

このため、応募する職種の募集要項をよく読み込み、記載されている職務内容やスキル名などのキーワードを、自身の職務経歴書に自然な形で盛り込むことが重要です。こうした工夫によって、ATSによるスクリーニングを通過しやすくなります。

6.公的機関(ハローワーク)や専門家に頼ろう

職務経歴書の作成に行き詰まったとき、一人で抱え込む必要はありません。公的機関や専門家といった第三者の視点を取り入れることで、書類の完成度は劇的に向上します。

ハローワーク:無料で利用できる最も身近な相談窓口

全国のハローワークでは、専門の相談員による応募書類の添削や、書き方に関するアドバイスを無料で受けられます。公的な立場から、採用担当者に伝わりやすい表現や構成について、客観的なフィードバッグをもらえるのが大きなメリットです。

また、自身の経歴を整理し、強みを言語化するのに役立つ「ジョブ・カード」という公的なツールの活用支援も行っています。

「何を書けばいいか分からない」という段階からでも親身に相談に乗ってくれます。

転職エージェント:応募企業に特化した対策が可能

民間の転職エージェントに登録すると、担当のキャリアアドバイザーから応募先企業に特化したアドバイスを受けられる場合があります。

彼らは企業の採用担当者と直接やり取りしていることも多く、「企業がどのような人材を求めているか」「どのスキルをアピールすれば響くか」といった、より実践的な情報を持っているのが強みです。特定の企業への合格率を高めたい場合に非常に頼りになります。

キャリアコンサルタント:キャリア全体の視点から強みを発見

「アピールできるような強みが見つからない」という根本的な悩みには、国家資格を持つキャリアコンサルタントへの相談がおすすめです。

キャリアコンサルタントは、あなたのこれまでの経験を丁寧にヒアリングし、自分では当たり前だと思っていたことの中に隠れている「ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)」や価値観を一緒に見つけ出してくれます。

7.職務経歴書に関するよくある質問(FAQ)

職務経歴書に関する、よくある疑問や悩みについてお答えします。実際に書き出す前に、目を通しておきましょう。

Q1.履歴書と職務経歴書の違いは何ですか?

A.履歴書が学歴や職歴の概要を証明する「公的書類」であるのに対し、職務経歴書は具体的な業務内容や実績をアピールするための「プレゼンテーション資料」です。

▼あわせて読みたい

履歴書と職務経歴書の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。それぞれの役割や書き分け方についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

Q2.職務経歴書は何ページにまとめるべきですか?

A.A4用紙1~2枚にまとめるのが一般的です。情報が多すぎる場合は、応募職種との関連性が低いものを削り、簡潔さを心がけましょう。

Q3.手書きとパソコン作成、どちらが良いですか?

A.特別な指定がない限り、修正やレイアウト調整が容易なパソコンでの作成が主流です。完成した書類は、レイアウト崩れを防ぐためにPDF形式に変換して提出するのが一般的です。

Q4.職歴のブランク(空白期間)はどう説明すれば良いですか?

A.留学、資格取得、育児、介護、病気など、正当な理由がある場合は正直に記載することで、採用担当者の懸念を払拭できます。特に理由がない場合は、前述した「キャリア形式」のフォーマットを使い、ブランク期間が目立たないように工夫するのも有効な戦略です。

8.職務経歴書はテンプレートを活用して効率的に作成しよう!

職務経歴書は、ただ過去の仕事を並べるだけの書類ではありません。採用担当者が「この人を採りたい」と思えるように、実績やスキルをわかりやすく整理し、あなたの強みをしっかり伝えるための書類です。

企業が人材の「質」と「定着率」を重視する現代の市場において、戦略的に作られた職務経歴書は、他の応募者との差をつける大きなポイントになるでしょう。

本記事で紹介したテンプレートと作り方を活用し、自分の経験や強みを整理した職務経歴書を作ってみてください。