「今の会社を辞めようかな…」と考え始めたとき、多くの人が「いつ辞めるのがベストなんだろう?」という疑問に突き当たります。

ボーナスをもらってから?求人が多い時期?それとも、とにかく早く辞めるべき?様々な情報が飛び交う中で、何が正解か分からなくなってしまうこともあるでしょう。

しかし、本当に大切なのは、目先の損得だけでタイミングを決めることではありません。

退職のタイミングとは、これまでのキャリアを円満に終わらせ、次のステージへ最高のスタートを切るための「戦略的な移行期間の設計」そのものです。

この記事では、単なる退職のテクニックに留まらず、3つの専門的な視点を統合し、後悔のない意思決定を後押しします。

- 法律知識を「お守り」に、トラブルから身を守る方法

- 退職に伴う不安や焦りを和らげ、心を整える考え方

- 次のキャリアに繋がる、戦略的な退職を実現する視点

1.「辞めたい」と思ったら、まず考えるべきこと

退職を決意する前に、一度立ち止まって自身の状況を客観的に見つめ直すことが、後悔しないための第一歩です。

なぜ今の会社を辞めたいのか?

まず、「なぜ辞めたいのか」を深く掘り下げてみましょう。

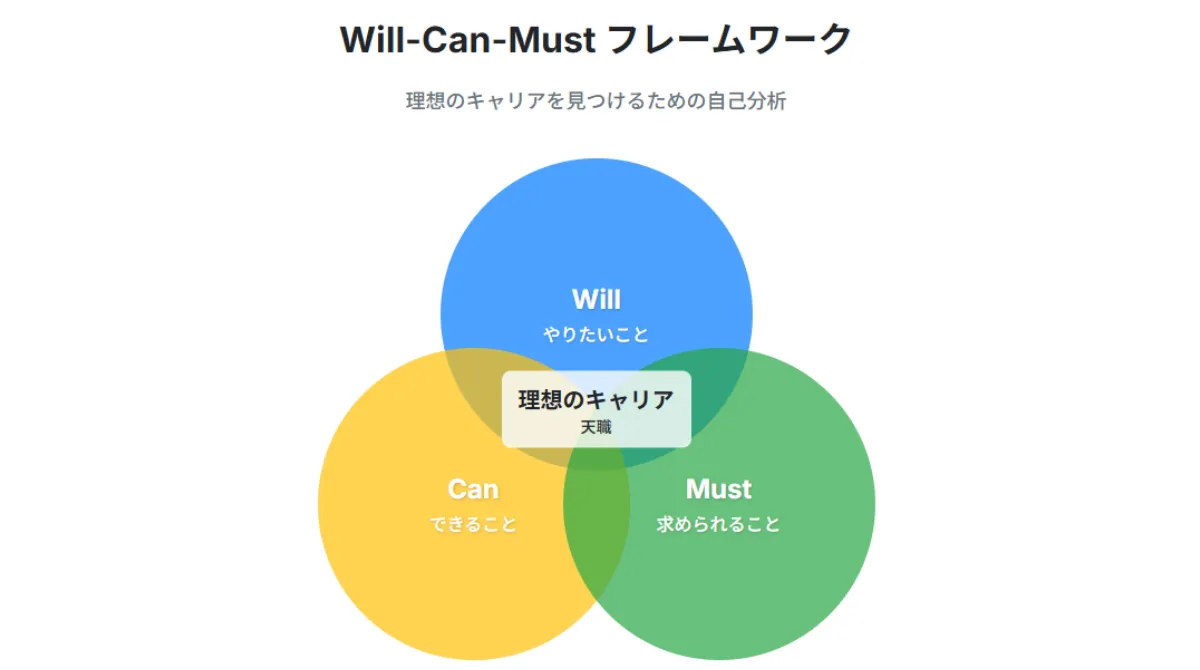

キャリアコンサルティングの分野では、「Will-Can-Must」というフレームワークで思考を整理することがあります。

- Will(やりたいこと):自分が本当にやりたい仕事、実現したいことは何か。

- Can(できること):自分にどんなスキルや経験があるか。

- Must(すべきこと):会社や社会から求められている役割は何か。

現在の仕事への不満が、これらのどれに起因するのかを分析することで、問題の核心が見えてきます。

それが今の会社での異動や役割変更で解決できることなのか、それとも転職でしか実現できないことなのかを冷静に判断することが重要です。

一時的な感情か、本質的な問題か?

「辞めたい」という気持ちが、一時的なストレスによるものではないかを見極めることも大切です。

過度なストレスは、正常な判断を難しくさせることがあります。特に、睡眠不足や食欲不振といった身体的なサインが現れている場合、それは「バーンアウト(燃え尽き症候群)」の兆候かもしれません。

もし心身の不調を感じるなら、すぐに転職活動を始めるのではなく、まずは信頼できる人に相談したり、必要であれば専門家のサポートを受けたりして、休息を取ることを優先しましょう。

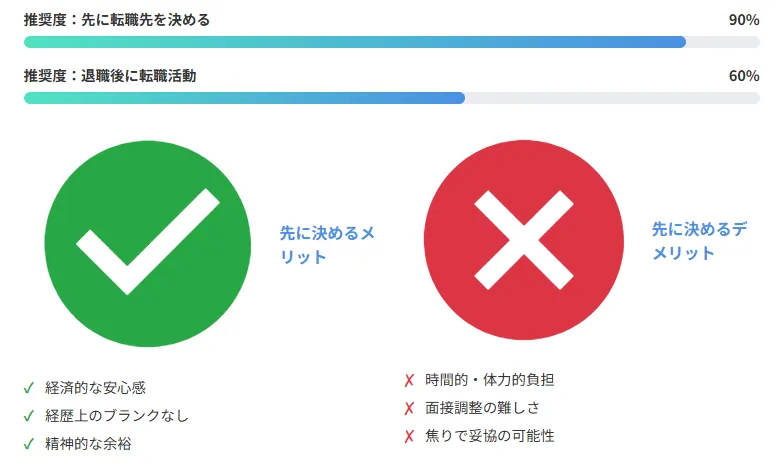

2.転職先は「辞める前」と「辞めた後」どちらに探すべき?

退職のタイミングで多くの人が悩むのが、「在職中に転職活動をするか、退職後に行うか」という問題です。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合わせて選択する必要があります。

先に転職先を決めるメリット・デメリット

メリット

- 収入が途切れないため、経済的な安心感がある。

- 無職の期間(ブランク)ができないため、経歴上の見栄えが良い。

- 「辞めても次がある」という精神的な余裕を持って、現職の退職交渉に臨める。

デメリット

- 現職と並行して活動するため、時間的・体力的な負担が大きい。

- 平日の面接時間などを確保しにくい場合がある。

- 焦りから、十分に企業を吟味せずに次の職場を決めてしまう可能性がある。

退職後に転職活動をするメリット・デメリット

メリット

- 時間に余裕ができ、自己分析や企業研究に集中できる。

- 平日の面接にも柔軟に対応できる。

- 心身をリフレッシュさせ、新たな気持ちで次のキャリアをスタートできる。

デメリット

- 収入がないため、経済的な不安が大きくなる。

- 無職の期間が長引くと、精神的な焦りや自己肯定感の低下につながる可能性がある。

- 「早く決めなければ」というプレッシャーから、妥協した転職をしてしまうリスクがある。

どちらを選ぶべきかの判断基準

基本的には、経済的・精神的な安定を保ちやすい「先に転職先を決める」方法が推奨されます。

特に、十分な貯蓄がない場合や、精神的に追い詰められやすいと感じる場合は、在職中の転職活動が賢明です。

一方で、心身ともに疲弊しきっている場合や、全く異なる業界・職種への挑戦でじっくり学びの時間を確保したい場合は、退職後の活動も選択肢となり得ます。

その際は、失業保険の受給も視野に入れ、最低でも3ヶ月~半年分の生活費を準備しておくと安心です。

3.損をしない退職タイミングを見極める4つのポイント

退職の意思が固まったら、具体的な「時期」を決めていきます。

以下の4つのポイントを総合的に判断し、最適なタイミングを見極めましょう。

ポイント1:金銭面(ボーナス・社会保険料)で最適な時期

金銭面で損をしないためには、賞与(ボーナス)と社会保険料の仕組みを理解しておくことが重要です。

- 賞与(ボーナス):多くの企業では、賞与支給日に在籍していることが支給の条件となります。就業規則を確認し、支給が確定してから退職の意思を伝えるのが一般的です。

- 社会保険料:健康保険や厚生年金などの社会保険料は月単位で計算され、月末に在籍している場合にその月分の支払い義務が発生します。そのため、退職日を「月末」に設定すると、その月の社会保険料は会社が半額負担してくれます。一方、月末より1日早い「月末の前日」に退職すると、その月の国民健康保険と国民年金保険料を全額自己負担する必要が生じます。

ポイント2:会社の状況(繁忙期・プロジェクト)を考慮した時期

円満退職のためには、会社の繁忙期を避け、自身が関わっているプロジェクトの切れ目など、業務が落ち着くタイミングを選ぶのが社会人としての配慮です。

業務の引き継ぎに十分な時間を確保できる時期を選ぶことで、会社への迷惑を最小限に抑え、良好な関係を保ったまま退職しやすくなります。

ポイント3:転職市場の動向(求人数)から見た有利な時期

転職市場には、求人が増える時期と減る時期があります。

一般的に、企業の事業年度が変わる4月や10月入社に向けた採用が活発化する「2~3月」や「8~9月」は、求人数が多くなる傾向にあります。

自身の退職時期と、転職市場の活況期を合わせることで、より多くの選択肢の中から次の職場を探すことが可能になります。

ポイント4:法的に有効な退職の申し出時期(民法と就業規則)

退職の意思表示の時期については、法律と会社のルールの両方を理解しておく必要があります。

- 法律(民法):期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば、会社の合意がなくても雇用契約は終了すると定められています(民法第627条第1項)。

- 会社のルール(就業規則):多くの企業では、「退職希望日の1~3ヶ月前までに申し出ること」といった就業規則を定めています。法的な拘束力よりも、円満な引き継ぎのためのルールとされています。

トラブルを避けるためには、まず就業規則を確認し、定められた期間を守って申し出るのが基本です。

出典:e-Gov法令検索 – 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第六百二十七条

4.円満退職を実現する5つのステップ

円満退職は、計画的な準備と丁寧なコミュニケーションによって実現できます。以下のステップに沿って進めましょう。

ステップ1:退職意思を伝える相手とタイミング

退職の意思は、必ず最初に直属の上司に伝えます。

上司を飛び越えて人事部やさらに上の役職者に話を通すと、組織の指揮命令系統を無視したと見なされ、関係がこじれる原因になります。

伝えるタイミングは、始業前や終業後など、上司が比較的時間を確保しやすい時間帯を選び、個別に相談の時間を設けてもらうのがマナーです。

ステップ2:上司への伝え方と切り出し方【例文あり】

退職理由は、たとえ会社への不満が原因であっても、「一身上の都合」とし、前向きな理由を伝えるのが円満退職のコツです。

切り出し方の例文

「〇〇部長、ただいま少々お時間よろしいでしょうか。今後のキャリアについてご相談したいことがございます。」

伝え方の例文

「私事で大変恐縮ですが、一身上の都合により、来月末をもって退職させていただきたく、ご相談にまいりました。現職で多くの経験を積ませていただきましたが、以前から興味のあった〇〇の分野に挑戦したいという気持ちが強くなりました。ご迷惑をおかけしますが、退職日まで責任をもって業務と引き継ぎを全ういたします。」

ステップ3:退職願・退職届の正しい書き方と提出

口頭で退職の合意が得られたら、書面を提出します。「退職願」と「退職届」は似ていますが、法的な意味合いが異なります。

- 退職願:退職を「お願い」する書類。会社が承諾するまでは撤回が可能です。まずは退職日を相談したい場合に使用します。

- 退職届:退職を「届け出る」書類。提出後は原則として撤回できません。退職日が確定した後に提出します。

退職理由は、自己都合の場合「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。

ステップ4:丁寧な業務の引き継ぎとスケジュール管理

後任者や同僚が困らないよう、責任をもって業務を引き継ぐことは、社会人としての最後の責務です。

誰が見ても業務内容が分かるように「引継ぎ書」を作成し、計画的に引き継ぎを進めましょう。

取引先への挨拶なども、上司と相談しながら適切なタイミングで行います。

ステップ5:社内外への挨拶と最終出社日の過ごし方

最終出社日には、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えます。

社内の方々へは直接またはメールで挨拶し、デスク周りの整理整頓や備品の返却を行います。最後まで良好な関係を保つことを心がけましょう。

5.退職時に起こりうる問題と対処法

退職交渉がスムーズに進まないケースも想定し、対処法を知っておくと安心です。

ケース1:強い引き止めにあった場合の対処法

感謝の気持ちを伝えつつも、退職の意思が固いことを毅然とした態度で伝え続けることが重要です。

感情的にならず、あくまで「個人的なキャリアプランのため」という姿勢を崩さないようにしましょう。

それでも話が進まない場合は、さらに上の上司や人事部に相談することも一つの方法です。

ケース2:退職を認めてもらえない場合の対処法

万が一、会社側が正当な理由なく退職を認めない場合は、法的な手段を検討します。

その最終手段として、「退職届」を内容証明郵便で会社の代表者宛に送付する方法があります。

これにより、退職の意思表示をしたという法的な証拠が残り、退職届が会社に到達してから2週間後に雇用契約が終了します。

ケース3:有給休暇の消化を拒否されたら?

残った有給休暇をすべて消化することは、労働基準法で認められた労働者の正当な権利です。

会社側は「引き継ぎが終わっていない」などの理由で、これを一方的に拒否することは原則としてできません。

もし拒否された場合は、まずは人事部に相談し、それでも解決しない場合は労働基準監督署などの外部機関に相談することも可能です。

6.仕事を辞めた後の手続きと必要な書類

退職後には、社会保険や税金に関する手続きが必要です。スムーズに進めるため、事前に流れを把握しておきましょう。

会社から受け取るべき4つの重要書類

退職時には、以下の書類を会社から必ず受け取るようにしましょう。失業保険の申請や転職先での手続きに必要となります。

- 離職票:失業保険の申請に必須の書類です。

- 雇用保険被保険者証:失業保険の申請や転職先に提出します。

- 年金手帳(または基礎年金番号通知書):国民年金の手続きや転職先に提出します。

- 源泉徴収票:確定申告や転職先での年末調整に必要です。

健康保険と年金の手続き

退職すると会社の健康保険と厚生年金の資格を失うため、自身で切り替え手続きが必要です。

- 健康保険:「会社の健康保険を任意継続する」「国民健康保険に加入する」「家族の扶養に入る」のいずれかを選択します。

- 年金:国民年金第1号被保険者への切り替え手続きを、市区町村の役所で行います。

これらの手続きは、原則として退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。

失業保険(雇用保険)の受給手続き

失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を支える大切な制度です。受給するためには、離職票などの必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。

自己都合退職の場合、7日間の待期期間の後、さらに給付制限期間があるため、実際に給付が始まるのは手続きから約2ヶ月後になる点に注意が必要です。

7.最適なタイミングは3つの視点を統合して主体的に決める

退職という決断は、大きなエネルギーを必要とします。しかし、それは同時に、自分らしいキャリアを築くための新たなスタート地点でもあります。

重要なのは、タイミングという「点」で考えるのではなく、これまでのキャリアへの感謝と、これからのキャリアへの希望を繋ぐ「線」として捉えることです。

法的な知識で自分を守り、丁寧なコミュニケーションで円満な関係を築き、そして何より、自分自身の未来のために、戦略的に次の一歩を踏み出してください。

この記事が、そのための確かな一助となれば幸いです。