「今の仕事、自分には向いていないのかもしれない…」。そう感じながら働き続けるのは、とてもつらいことですよね。

その気持ちは「甘え」などではなく、自身のキャリアを見つめ直すための大切なサインかもしれません。

仕事への違和感は、能力の有無だけでなく、価値観や働く環境とのミスマッチなど、様々な要因から生じます。大切なのは、そのサインの正体を正しく理解し、具体的な行動に移していくことです。

この記事では、キャリアと心理、そして働き方のルールの専門的視点から、「仕事が向いていない」と感じる原因の見極め方、状況別の具体的な対処法、そしてもしもの時に備える公的な制度まで、順を追って解説します。

- 「仕事が向いていない」と感じる時によくある具体的なサイン

- 「向いていない」と感じる原因を、自分と環境の2つの視点から見極める方法

- 状況を改善するための具体的な対処法と、いざという時に役立つ公的制度

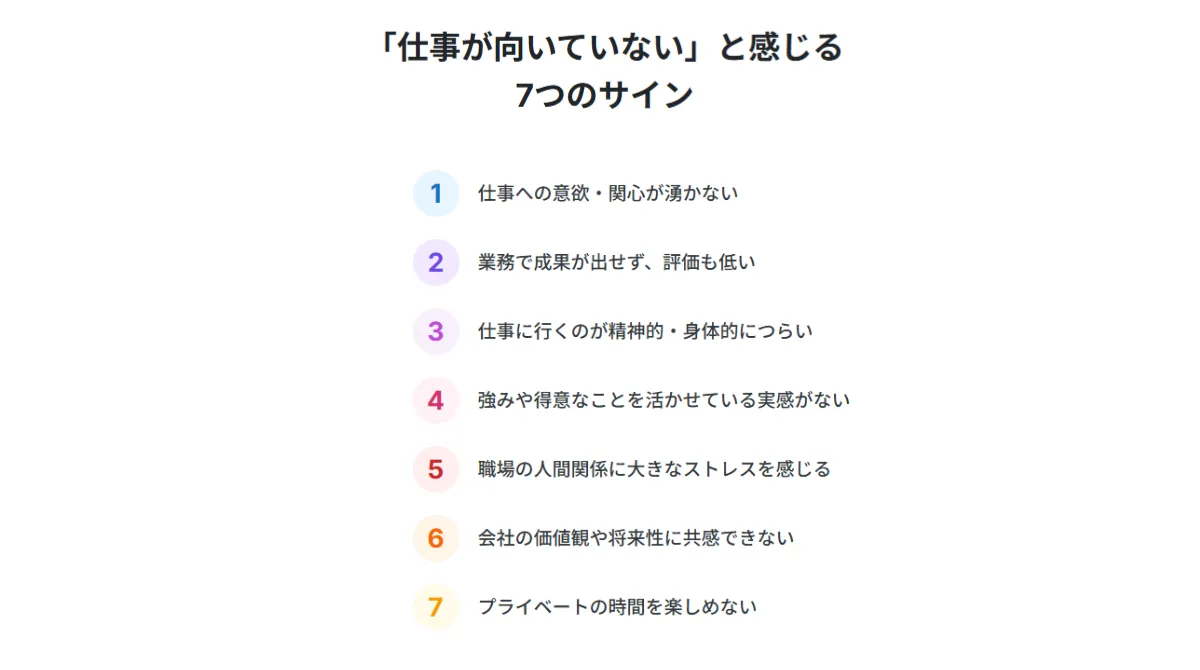

1.「仕事が向いていない」と感じる時によくある7つのサイン

まずは、どのような状態のときに「向いていない」と感じやすいのか、具体的なサインを見ていきましょう。一つでも当てはまるものがあれば、それは心が発している重要なメッセージかもしれません。

①仕事への意欲・関心が湧かない

かつては楽しめていた仕事に、今は全く心が動かない。新しい知識を学んだり、スキルを磨いたりすることに喜びを感じられない状態です。

月曜日の朝、会社に向かう足取りがひどく重く感じるのも、このサインの一つと言えるでしょう。

②業務で成果が出せず、評価も低い

自分なりに努力しているつもりでも、なかなか成果に結びつかない。

同僚と比べて明らかにパフォーマンスが低く、上司からの評価も芳しくない。これは、自身の得意なことや能力が、現在の業務内容と合っていない可能性を示唆しています。

③仕事に行くのが精神的・身体的につらい

仕事のことを考えると、原因不明の頭痛や腹痛が起きる、夜なかなか寝付けないといった身体的な不調が現れることがあります。

これは、ストレスが限界に近づいているサインであり、決して軽視してはいけません。

④強みや得意なことを活かせている実感がない

「この仕事は、自分でなくてもできるのではないか」と感じる。

自分の持つスキルや知識、経験といった「強み」を全く活かせず、やりがいを感じられない状態です。キャリアコンサルティングの観点では、このような状態が続くと自己肯定感の低下につながる可能性があります。

⑤職場の人間関係に大きなストレスを感じる

上司や同僚とのコミュニケーションがうまくいかず、常に孤独感や疎外感を抱えている。

相談できる相手もおらず、職場で安心して過ごせない。良好な人間関係は、仕事の満足度を支える重要な要素です。

⑥会社の価値観や将来性に共感できない

会社の経営方針や事業内容、大切にしている文化などに、心から共感できない。会社の目指す方向と、自分が仕事を通じて実現したいことの間に大きな隔たりを感じている状態です。

⑦プライベートの時間を楽しめない

仕事のストレスや疲れが大きすぎて、休日もぐったりして何もする気が起きない。趣味や友人との交流も楽しめず、常に仕事のことが頭から離れない。これは、ワークライフバランスが崩れている危険な兆候です。

2.なぜ「向いていない」と感じるのか?原因を切り分ける2つの視点

「向いていない」という感覚の正体を探るには、その原因がどこにあるのかを冷静に分析することが大切です。

原因は、大きく分けて「自分自身」と「仕事や環境」の2つの側面に切り分けることができます。

視点1:自分自身の特性とのミスマッチ(個人要因)

原因が自分自身の内側にあるケースです。これは、自己分析が不足している場合に多く見られます。

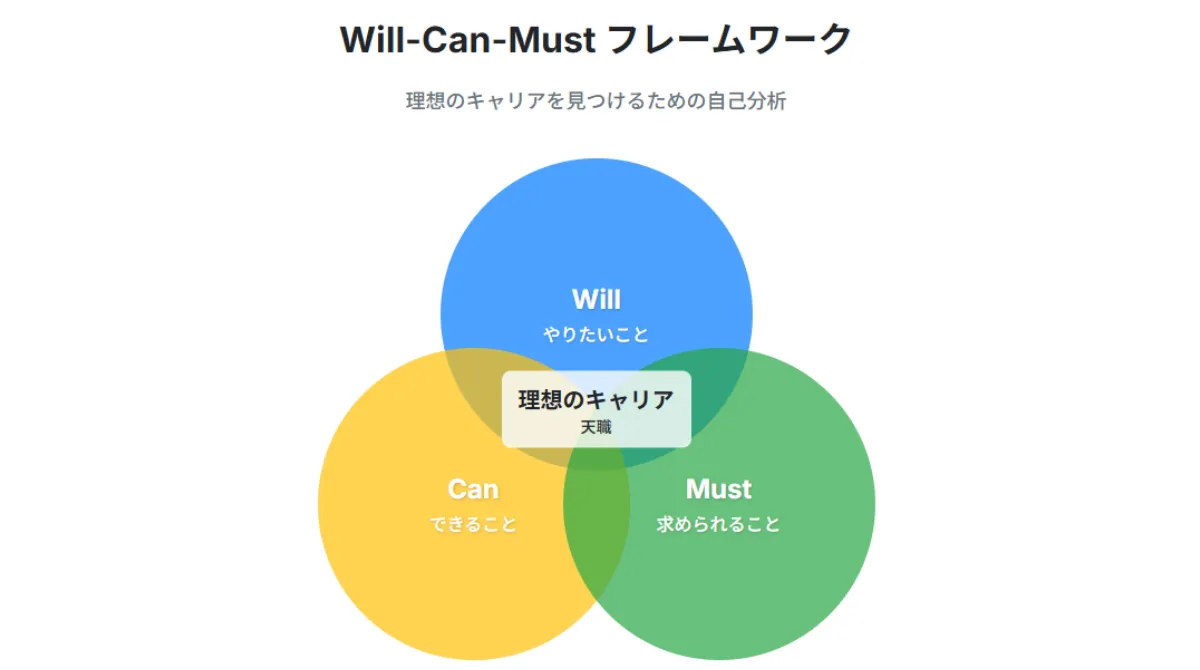

キャリアデザインで用いられる「Will-Can-Must」というフレームワークで考えると分かりやすいでしょう。

これは、「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「求められること(Must)」の3つの円の重なりから、最適なキャリア領域を見つける考え方です。

このバランスが崩れていると、「向いていない」と感じやすくなります。

例えば、「できること(Can)」や「求められること(Must)」だけで仕事を選んでしまい、「やりたいこと(Will)」が置き去りになっているのかもしれません。

▼あわせて読みたい

やりたいことが分からない方は自己分析不足かもしれません。こちらの記事では自己分析を5ステップで解説しています。

視点2:仕事内容や職場環境とのミスマッチ(環境要因)

原因が仕事内容や職場環境といった外的な要因にあるケースです。これは、個人の努力だけでは改善が難しい場合があります。

例えば、以下のような状況が考えられます。

- 労働条件の問題:求人票に書かれていた条件と実際の労働時間に大きな隔たりがある、恒常的な長時間労働が常態化しているなど。

- 評価制度への不満:成果を出しても正当に評価されない、評価基準が曖-昧で納得感がない。

- ハラスメント:職場でパワーハラスメントやセクシャルハラスメントが横行している。

特に、恒常的な残業を示唆する「固定残業代」の時間数が月45時間に近いなど、求人票の情報を正しく読み解くことも、ミスマッチを防ぐ上で重要になります。

3.【状況別】「仕事が向いていない」と感じたときの具体的な対処法

原因の切り分けができたら、次にとるべき行動を考えていきましょう。ここでは、3つのケースに分けて具体的な対処法を提案します。

ケース1:今の職場で状況を改善したい場合

まずは、現在の環境で働き続けながら状況を改善する方法です。

一つは、仕事の捉え方を変えてみることです。会社の要求(Must)を、自分の願望(Will)を実現するためのスキルアップの機会と捉え直すことで、目の前の業務に新たな意味を見いだせるかもしれません。

また、信頼できる上司や先輩に相談することも有効です。一人で抱え込まず、客観的な意見をもらうことで、解決の糸口が見つかることがあります。

その際は、「ただ話を聞いてほしいのか」「アドバイスがほしいのか」を明確に伝えると、より効果的なサポートを得やすくなります。

ケース2:部署異動や役割変更を検討する場合

現在の仕事内容は合わないけれど、会社自体には魅力を感じている場合、社内での異動を検討するのも一つの手です。

キャリアカウンセリングの理論では、キャリアの転機を乗り越えるために、

- 現状(Situation)

- 自己(Self)

- 支援(Support)

- 戦略(Strategy)

の4つの要素を点検する「4Sモデル」という考え方があります。

このフレームワークに沿って、「自分はどんな仕事なら強みを活かせるのか(Self)」を自己分析し、それを実現できる部署がないか(Strategy)を探してみましょう。

人事部や上司にキャリアプランについて相談する際は、具体的な根拠を持って希望を伝えることが重要です。

ケース3:転職に向けて準備を始める場合

様々な対策を試みても状況が改善しない、あるいは原因が会社そのものにある場合は、転職が有力な選択肢となります。

焦って次の職を探す前に、まずは「キャリアの棚卸し」を行いましょう。これまでの経験を振り返り、どのようなスキルや知識が身についたのかを言語化する作業です。

特に、業種や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」(課題設定力、計画立案力など)を客観的に把握することが、次のキャリアを考える上で非常に重要になります。

4.辞める決断の前に知っておきたい公的制度というセーフティネット

転職や退職を考える際に、一番の不安は経済的な問題かもしれません。

しかし、日本の社会には、そうした不安を和らげ、次のステップを支えてくれる公的なセーフティネットが用意されています。

経済的な不安を和らげる「雇用保険(失業等給付)」

雇用保険は、失業中の生活を支え、再就職を支援するための制度です。

原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるなど、一定の要件を満たせば、失業等給付(いわゆる失業手当)を受け取ることができます。

ただし、自己都合で退職した場合、7日間の待期期間の後、さらに原則1ヶ月の給付制限期間があるため、すぐに給付が始まるわけではない点に注意が必要です。

退職後の生活費については、事前に計画を立てておくことが極めて重要です。

スキルアップを支援する「教育訓練給付制度」

「次の仕事に活かせるスキルを身につけたい」と考える人には、教育訓練給付制度が心強い味方になります。

これは、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、費用の一部が国から補助される制度です。

ITスキルや語学、資格取得など、様々な講座が対象となっており、主体的に市場価値の高いスキルを身につけるための行動を後押してくれます。

5.焦らず、自分のペースで次の一歩を踏み出しましょう

「仕事が向いていない」という感覚は、決して特別なことではありません。それは、自分自身と向き合い、より充実した職業人生を送るための大切なきっかけです。

大切なのは、そのサインから目をそらさず、「なぜそう感じるのか」を冷静に分析すること。そして、自分に合った対処法を一つずつ試していくことです。

この記事で紹介した考え方や制度が、漠然とした不安を解消し、次の一歩を踏み出すための手助けとなれば幸いです。

キャリアの選択は、誰かに決められるものではなく、自分自身で主体的に行っていくものです。

焦らず、じっくりと自分の心と向き合う時間を持つことから始めてみてはいかがでしょうか。