転職を決意したとき、多くの方が頭を悩ませるのが「直属の上司に、いつ、どうやって相談するか」という問題ではないでしょうか。

円満に退職するためにも、上司への伝え方は非常に重要です。

しかし、相談した結果、気まずくなったり、強く引き止められたりするのではないかという不安もよぎりますよね。

この記事では、キャリアと労務の専門的知見から、上司への転職相談に関する疑問や不安を解消します。

- 上司に転職相談をするメリット・デメリット

- 相談に最適なタイミングや、具体的な切り出し方の例文

- 強く引き止められてた際の対処方法

1.転職の相談、上司にすべき?メリット・デメリットを比較

上司への転職相談は、今後のキャリアや退職手続きの進め方に大きく影響します。

感情的に判断するのではなく、まずはメリットとデメリットを客観的に比較し、ご自身の状況に合った選択をすることが大切です。

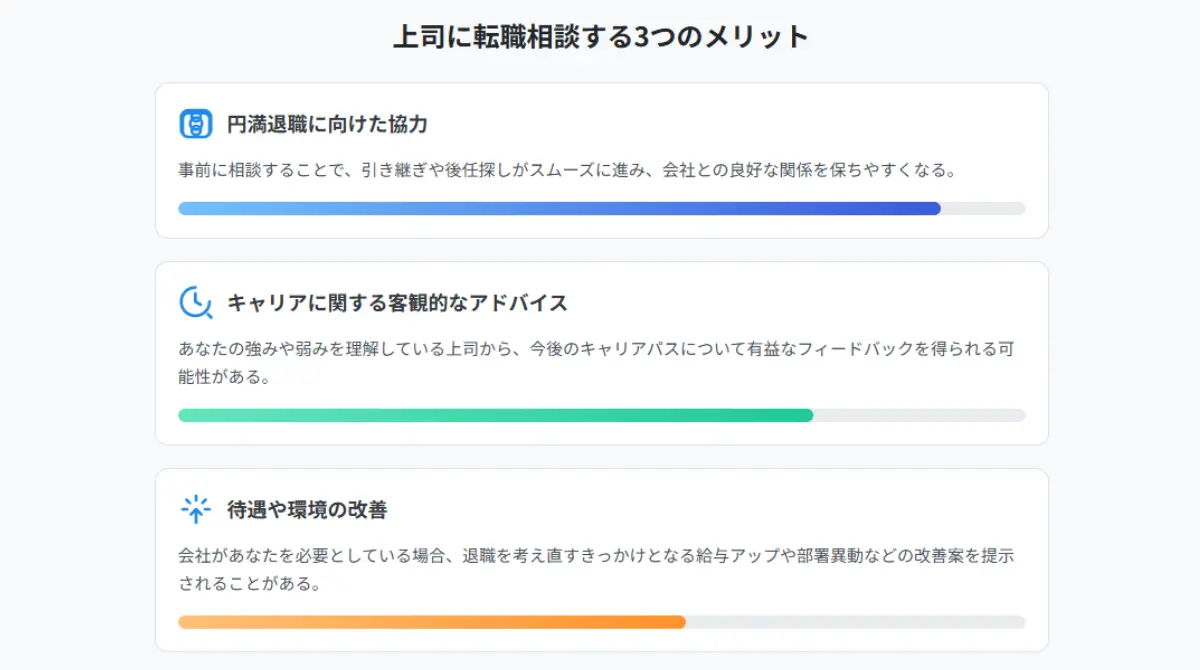

上司に転職相談する3つのメリット

主なメリットは、円満退職に向けた協力が得やすくなることです。

1. 円満退職に向けた協力が得られる

事前に相談することで、上司は心の準備と業務の調整ができます。

円滑な引継ぎ計画を一緒に立ててもらえるなど、会社との関係性を良好に保ったまま、スムーズに退職しやすくなります。

2. キャリアに関する客観的なアドバイスがもらえる

普段の仕事ぶりをよく知る上司だからこそ、キャリアについて的確なアドバイスをくれる可能性があります。

「今の会社に残ってスキルを磨く道はないか」「転職先でその強みは本当に活かせるか」など、自分では気づかなかった視点を得られるかもしれません。

3. 待遇や環境が改善される可能性がある

転職理由が給与や労働環境にある場合、相談をきっかけに「実は高く評価している。だから残ってほしい」と、待遇改善や部署異動などを具体的に提案してくれるケースもあります。

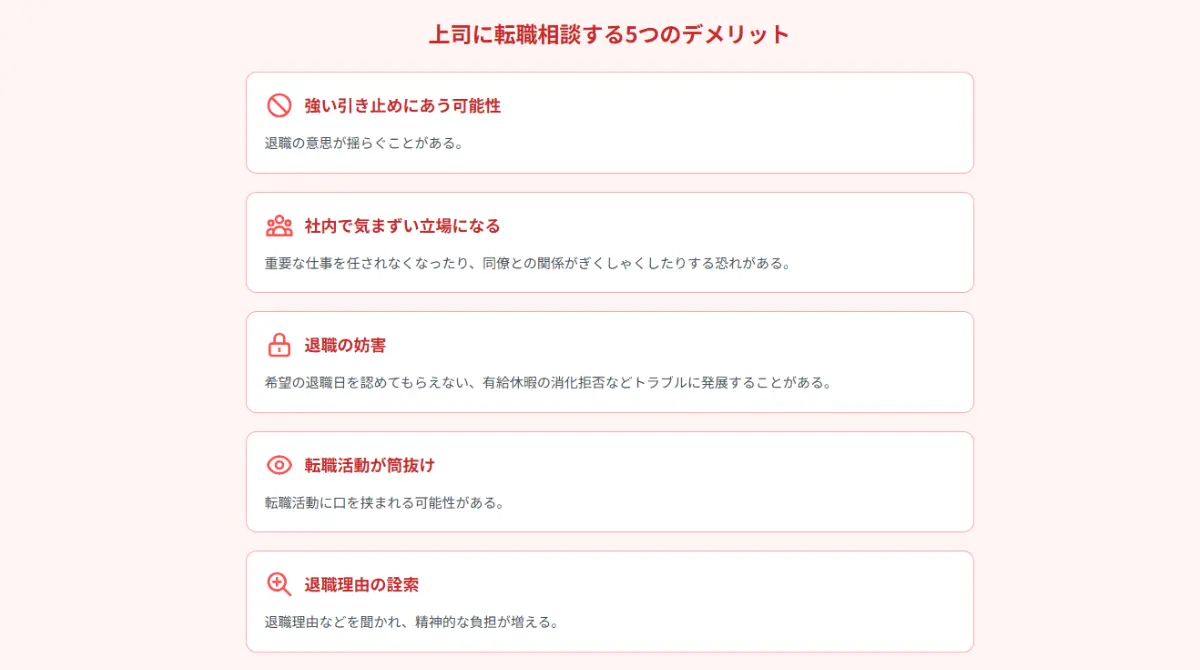

上司に転職相談する5つのデメリット・リスク

一方で、相談のタイミングや上司との関係性によっては、状況が悪化するリスクも十分に考えられます。

1. 強い引き止めにあう可能性がある

特に人手不足の職場や、高く評価されている場合、「後任が見つかるまで待ってほしい」「今辞められると困る」といった強い引き止めにあうことがあります。

情に訴えかけられたり、ときには罪悪感を抱かせるような言葉をかけられたりして、退職の意思が揺らいでしまうかもしれません。

2. 社内で気まずい立場になる

相談したものの、結果的に転職活動が長引いたり、退職を思いとどまったりした場合、「辞めようとしている人」というレッテルを貼られ、その後の仕事がやりにくくなる可能性があります。

重要な仕事を任されなくなる、昇進に影響が出るなどの不利益も考えられます。

3. 退職を妨害される

上司のタイプによっては、転職相談を「裏切り」と捉え、嫌がらせを受けたり、有給休暇の消化を妨害しようとしたりするケースも残念ながら存在します。

4. 転職活動が筒抜けになる

相談した上司から、人事部や他の役員へ情報が伝わってしまうことがあります。

自分の知らないところで話が進み、退職の意思が固まっていないうちから社内に噂が広まってしまうリスクです。

5. 退職理由を執拗に詮索される

「何が不満なんだ」「次の会社はどこなんだ」と、本来答える義務のないことまで、しつこく聞かれる可能性があります。

これが精神的なストレスになることも少なくありません。

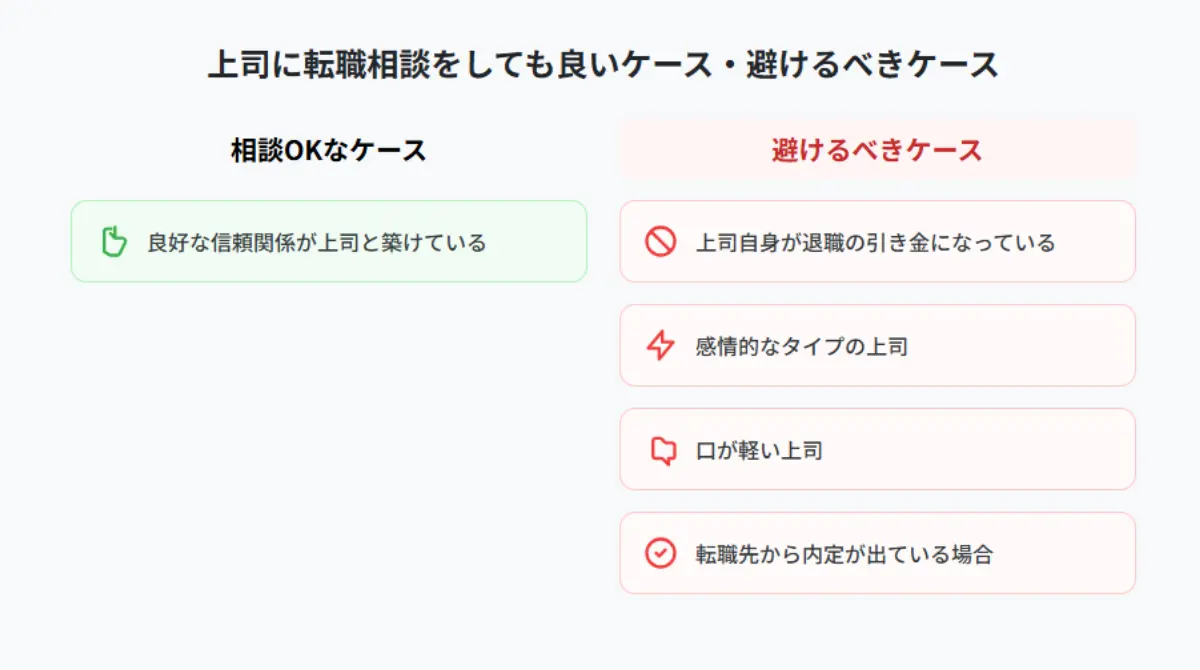

2.【状況別】上司に転職相談をしても良いケース・避けるべきケース

メリットとデメリットを踏まえた上で、どのような場合に相談し、どのような場合は避けるべきなのでしょうか。一つの判断基準として参考にしてください。

相談しても良いのは、信頼関係が構築できている場合

日頃からキャリアについて話せるような良好な信頼関係が上司と築けている場合は、相談するメリットが大きいでしょう。

自分のキャリアプランを親身になって考え、客観的な立場でアドバイスをくれる可能性が高いです。

また、相談によって現在の職場環境が改善され、転職以外の選択肢が見つかることもあります。

相談を避けるべきなのは、客観的な判断が難しい場合

一方で、以下のようなケースでは相談を避けるのが賢明です。

相談を避けるべきケース

- 上司自身が退職の引き金になっている場合:人間関係や評価方法など、上司に原因がある場合は、相談しても理解を得るのは難しいでしょう。

- 感情的なタイプの上司である場合:相談を個人的な裏切りと捉え、感情的に非難されたり、社内に不満を言いふらされたりするリスクがあります。

- 口が軽い、噂好きの上司である場合:相談内容がすぐに他の社員や部署に広まってしまい、気まずい思いをする可能性が高いです。

- すでに転職先から内定が出ている場合:この段階では「相談」ではなく「報告」です。退職の意思が固まっていることを明確に伝える必要があります。

3.後悔しない!上司への転職相談を成功させる伝え方とタイミング

相談すると決めたなら、伝え方とタイミングが成功の鍵を握ります。円満退職に向けて、戦略的に準備を進めましょう。

最適なタイミングはいつ?

会社の就業規則で定められている期限(多くは1ヶ月~3ヶ月前)を確認するのが基本ですが、それに加え、上司が忙しくない時間帯を選ぶ配慮が大切です。

始業直後や退勤間際、あるいは繁忙期は避け、事前に「少しご相談したいことがあるので、15分ほどお時間をいただけないでしょうか」とアポイントを取りましょう。

会議室など、他の人に話を聞かれない個室を押さえるのがベストです。

事前に準備しておくべきこと

その場の勢いで話すのではなく、以下の点を自分の言葉で説明できるよう整理しておきましょう。

事前の準備リスト

- 退職の意思の固さ:「迷っている」ではなく「退職の意思は固い」という前提で話す。

- 退職希望日:就業規則と引継ぎ期間を考慮した、具体的な日付を提示する。

- 退職理由:会社の不満ではなく、「〇〇という分野に挑戦したい」など、前向きで個人的な理由に変換する。

- 感謝の気持ち:これまでの指導や経験に対する感謝の言葉を忘れない。

伝え方の基本ステップと切り出し方【例文付き】

以下のステップで、冷静に、かつ誠実に伝えましょう。

時間をもらったことへの感謝と切り出し

まずは、相手への配慮を示すことが大切です。「私事(わたくしごと)で大変恐縮なのですが」と前置きをすることで、本題に入りやすくなります。

例文: 「〇〇部長、お忙しいところお時間をいただきありがとうございます。本日は、私の今後のキャリアについてご相談があり、お時間をいただきました。」

退職の意思と退職希望日を伝える

転職の意思を明確に、そして具体的な希望日を伝えることで、今後のスケジュール調整がスムーズに進みます。

例文: 「実は、以前から興味のあった〇〇の分野へ挑戦したいという気持ちが強くなり、転職を考えております。つきましては、大変勝手ながら、〇〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談に伺いました。」

感謝と今後の貢献意欲を伝える

一方的に辞意を伝えるだけでなく、これまでの感謝と最終日まで責任をもって業務を全うする姿勢を見せることが、円満退職の鍵です。

例文: 「これまで〇〇部長には大変お世話になり、心から感謝しております。最終的な退職日までは、業務の引継ぎに責任をもって取り組み、会社にご迷惑がかからないよう尽力いたします。」

4.もしもの時のために。強引な引き止めやトラブルへの対処法

どんなに丁寧に伝えても、強い引き止めにあう可能性はあります。そんな時でも、感情的にならず冷静に対応するための知識を身につけておきましょう。

よくある引き止めのパターンと心理的対応

「待遇を改善するから」「後任がいないから」「君がいないと困る」といった言葉は、引き止めの常套句です。

これらは、本当に評価されている場合もありますが、単なる時間稼ぎや、辞められると困るという会社側の都合であることも多いです。

このような言葉をかけられても、まずは感謝を述べた上で、退職の意思は変わらないことを毅然とした態度で伝えましょう。

「大変ありがたいお話ですが、自分の将来を考え、決意したことです」と、個人のキャリアプランであることを強調するのが有効です。

法的な観点から知っておきたい「退職の自由」

万が一、上司が退職届を受け取ってくれなかったり、「辞めることは認めない」と言われたりしても、心配する必要はありません。労働者には「退職の自由」が法律で認められています。

日本の民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができ、申し出から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。

これは、会社の承認がなくても退職が成立することを意味します。

第627条

- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

- 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

- 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

もしトラブルに発展しそうな場合は、一人で抱え込まず、厚生労働省が設置している「総合労働相談コーナー」などの公的な機関に相談することも選択肢に入れておきましょう。

5.上司以外にも頼れる!転職の悩み、誰に相談するのがベスト?

転職の悩みは、必ずしも上司に相談しなければならないわけではありません。状況に応じて、他の人に相談することも有効です。

キャリアの客観的な意見が欲しいならプロに相談

利害関係のない第三者からの客観的なアドバイスが欲しい場合は、プロに相談するのが一番です。

相談相手

- 転職エージェント:求人紹介だけでなく、キャリア相談にも乗ってくれます。多くの転職者を見ているため、市場価値やキャリアの可能性について実践的な情報を持っています。

- キャリアコンサルタント:より深く自己分析を手伝い、長期的なキャリアプランの設計をサポートしてくれます。転職ありきではなく、現職に残る選択肢も含めて一緒に考えてくれる存在です。

自分のことを理解している人からの意見が欲しいなら身近な人に相談

精神的な支えや、自分に近い視点からの意見が欲しい場合は、以下のような身近な人に相談するのも良いでしょう。

相談相手

- 家族や信頼できる友人:自分の性格や価値観をよく理解してくれているため、精神的な支えになってくれます。ただし、キャリアの専門家ではないため、アドバイスはあくまで参考意見として聞くのが良いでしょう。

- 社内の信頼できる先輩や同僚(社外の友人):同じ業界や会社にいるからこその、リアルな視点からのアドバイスが期待できます。ただし、社内の人に相談する場合は、情報が漏れるリスクも考慮し、相手を慎重に選ぶ必要があります。

転職は、人生の大きな決断です。誰に相談するかも含め、後悔のないよう慎重に行動し、ご自身のキャリアをより良い方向へ導いていきましょう。

▼合わせて読みたい

こちらの記事では転職の相談ができる8つの窓口と、自分の悩みにあった相談相手の選び方を解説してします。