新卒の就職活動で誰もが悩む履歴書の「職歴」欄。実は「なし」と書くのが正解ですが、空欄はNGであることをご存じですか?

この記事では、採用担当者に評価される正しい書き方のルールを3つのポイントで解説。

さらに、アピールしたいアルバイトやインターンの経験を自己PRで活かす方法や、企業から「職務経歴書」の提出を求められた際の具体的な対処法まで、分かりやすくご紹介します。

- 新卒の履歴書における「職歴」欄のミスのない正しい書き方

- アルバイトやインターン経験を自己PR欄で魅力的に伝える方法

- 企業から職務経歴書の提出を求められた際の具体的な対処法

1.【結論】新卒の履歴書の職歴欄は「なし」と書くのが正解

まず、核心からお伝えします。新卒の就職活動で提出する履歴書において、職歴欄には「なし」と記入するのが正しいルールです。

しかし、なぜそのように書くのが適切なのでしょうか。このセクションでは、その理由を「職歴」という言葉の定義から解き明かし、空欄にすることのリスクや、具体的な記入例までを詳しく解説していきます。

なぜ「なし」と書くべきなのか?「職歴」の定義を理解しよう

人事労務管理の実務において、「職歴」とは、一般的に「正社員、契約社員、派遣社員などとして企業に直接雇用され、勤務した経歴」を指します。

重要なのは、雇用形態が正社員などに準ずるものであるという点です。

一方で、学生が行うアルバイトや短期のインターンシップは、学業が本分である学生を対象とした一時的な労働契約や、職業体験の機会と位置づけられています。

そのため、これらは原則として「職歴」には含まれない、というのが社会的な共通認識となっています。

したがって、卒業前に正社員としての勤務経験がない限り、職歴は「ない」状態となります。

履歴書の職歴欄に「なし」と書くことは、「私には、ここ(職歴欄)に記載すべき正社員としての勤務経験はありません」という事実を、採用ルールに則って正確に伝達する行為なのです。

「空欄」がNGな理由とは?採用担当者に与える印象

「書くことがないなら、いっそ空欄のまま提出してはダメなのだろうか?」と考える方もいるかもしれません。しかし、職歴欄を空欄のまま提出することは避けたほうが無難でしょう。

採用担当者は毎日何十通、何百通という履歴書に目を通します。

その中で、記入欄に空欄があると、「記入漏れではないか?」「作成途中のものを提出してしまったのか?」「入社意欲が低いのかもしれない」といったネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。

採用担当者は、応募書類を通じて、候補者のスキルや経験だけでなく、仕事に対する姿勢や丁寧さ、社会人としての基礎力も見ています。

職歴がないことを正しく「なし」と明記することで、「私はルールをきちんと理解し、それに従って書類を完成させることができます」という無言のメッセージを伝えることができるのです。

具体的な書き方:見本で確認する3つのポイント

それでは、実際にどのように書けばよいのか、具体的なフォーマットを確認していきましょう。

以下の3つのポイントを押さえれば、誰でも簡単に正しい職歴欄を作成できます。

【記入例】新卒の職歴欄 正しい書き方

この3つのポイントを守るだけで、採用担当者が見て完璧な職歴欄が完成します。非常にシンプルですが、この「型」を覚えることが基本です。

▼あわせて読みたい

職歴欄だけでなく、履歴書全体の書き方に不安がある方もいるでしょう。こちらの記事では、学歴欄や志望動機など、全項目の書き方を見本付きで解説しています。

2.アピールしたい経験はどうする?アルバイト・インターン歴の活かし方

「職歴欄に書けないのは分かったけれど、アルバイトリーダーとして売上向上に貢献した経験や、長期インターンで実践的なスキルを身につけた経験を、このまま埋もれさせてしまうのはもったいない」

そのように感じるのは当然のことです。

これらの経験は、新卒のポテンシャルを示す非常に価値のある資産です。

このセクションでは、それらの貴重な経験を、履歴書の中で最も輝かせることができる「自己PR欄」や「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」の欄で、どのようにアピールすればよいのか、具体的な方法と例文を交えて徹底的に解説していきます。

職歴欄ではない!自己PR欄で経験を強みに変える方法

アルバイトやインターンで得た経験は、「職歴」という枠には収まらなくても、自身の能力や人柄を伝えるための絶好の材料です。重要なのは、その経験を伝える「場所」と「伝え方」を戦略的に選択することです。

その最適な場所が、履歴書の「自己PR」や「学生時代に力を入れたこと」の欄なのです。

バイト経験、どこでアピールする?

経験を伝える「場所」を戦略的に選ぼう!

ここで大切なのは、単に「〇〇というアルバイトをしていました」という事実を報告するだけでは不十分だということです。

採用担当者が知りたいのは、「その経験を通じて何を学び、どのようなスキルを身につけ、その結果として入社後にどう貢献してくれるのか」という点です。

この問いに答えるためには、自身の経験を一度分解し、応募先企業が求める能力(例:コミュニケーション能力、課題解決能力、主体性など)と結びつけて再構築する必要があります。

例えば、「カフェのアルバイト」という経験は、「お客様のニーズを先読みして提案する力」や「チームで協力して店舗を運営する協調性」といったポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)として言語化できるはずです。

この「経験の再定義」こそが、経験を強みに変えるための鍵となります。

【例文】採用担当に響くアピール文の作り方

では、具体的にどのように書けば、採用担当者の心に響くアピール文になるのでしょうか。

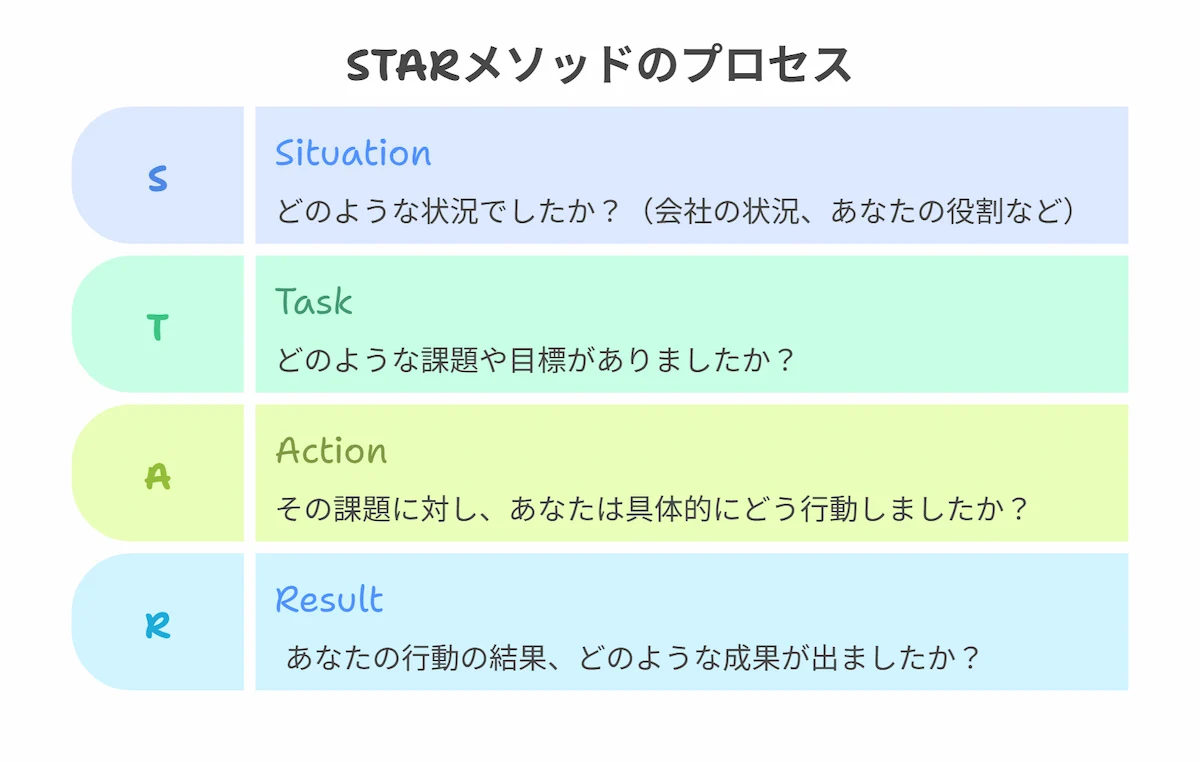

ここでは、説得力のある自己PRを作成するためのフレームワークである「STARメソッド」 を活用した例文を紹介します。

STARメソッドとは、「Situation(状況)」「Task(課題・目標)」「Action(行動)」「Result(結果)」の頭文字をとったもので、この順番で話を構成することで、誰が聞いても分かりやすく、論理的な説明が可能になります。

【自己PR例文】飲食店のアルバイト経験

私の強み:現状を分析し、主体的に課題解決に取り組む力

Situation (状況)

カフェのアルバイトで、平日のランチタイムは満席にもかかわらず、午後の時間帯の客数が伸び悩んでいました。

Task (課題・目標)

そこで私は、午後の時間帯の売上を前月比10%向上させるという目標を自ら設定しました。

Action (行動)

まず、過去の時間帯別売上データを分析し、学生のお客様が少ないことに着目しました。そこで、近隣の大学の授業スケジュールを調べ、空きコマの時間帯を狙った「学生限定タイムセール」の企画を店長に提案し、SNSでの告知を担当しました。

Result (結果)

午後の客数が平均20%増加し、売上目標であった10%増を達成することができました。

入社後の貢献

この経験から得た課題発見力と実行力を活かし、貴社でも常に現状をより良くするための改善提案を積極的に行っていきたいと考えております。

【自己PR例文】長期インターンシップ経験

私の強み:私は目標達成のために、周囲を巻き込みながら粘り強く行動できる人間です。

Situation (状況)

ITベンチャー企業での長期インターンシップにおいて、新規Webサービスのユーザー獲得を目標とするチームに所属していました。

Task (課題・目標)

開始当初、プロモーション施策がうまく機能せず、1ヶ月目のユーザー登録数は目標の30%に留まっていました。

Action (行動)

私は、現状の課題はサービスの魅力がターゲット層に伝わりきっていないことにあると考え、大学生100名へのヒアリングを行うアンケート調査を企画しました。社員の方々や他のインターン生にも協力を仰ぎ、100名から意見を収集。その結果を基に、SNS広告のキャッチコピーやデザインの改善案を提案し、自ら広告の運用も担当しました。

Result (結果)

改善策を実施した翌月、ユーザー登録数は目標の120%を達成することができました。

入社後の貢献

この経験を通じて、困難な状況でも諦めずに解決策を探し、チームで協力して成果を出すことの重要性を学びました。貴社でも、この粘り強さと協調性を活かし、チームの一員として高い目標の達成に貢献したいです。

▼あわせて読みたい

自己PRで経験を語る際、さらに採用担当者に響く内容にするにはコツがあります。こちらの記事では、企業調査に基づいた戦略的な自己PRの作成方法を詳しく解説しています。

3.【要注意】企業から「職務経歴書」の提出を求められた時の対処法

履歴書の提出と合わせて、あるいはその後に、企業から「職務経歴書も提出してください」と求められるケースがあります。

社会人経験のない新卒にとって、これは非常に戸惑う状況でしょう。「職歴がないのに何を書けばいいのだろう?」と不安に感じるのも無理はありません。

このセクションでは、まず「履歴書」と「職務経歴書」の根本的な違いを明確にし、なぜ企業が新卒に職務経歴書を求めるのか、その背景にある意図を解説します。

そもそも「履歴書」と「職務経歴書」は何が違うのか?

この二つの書類は、目的と役割が全く異なります。この違いを理解することが、適切な対応の第一歩です。

履歴書は、氏名、学歴、資格など、応募者の基本的なプロフィールを証明するための「公的な性格を持つ書類」です。

「履歴書」と「職務経歴書」は何が違う?

履歴書

自分を証明する「公的書類」

-

目的

氏名・学歴・資格など、基本的なプロフィールを証明する。

-

性質

フォーマットがある程度決まっている、公的な性格を持つ書類。

-

例えるなら

「私は誰か」を証明するための身分証明書(IDカード)。

職務経歴書

自分を売り込む「PR資料」

-

目的

経験を通じて「何ができるか」を伝え、入社後の貢献度をアピールする。

-

性質

形式は自由。自身の経験を魅力的に見せるためのマーケティング資料。

-

例えるなら

「私を採用するメリット」を伝えるための企画書・プレゼン資料。

新卒に求められる理由

企業は職務経歴書というフォーマットを通じて、アルバイトやインターンで培った「ポテンシャル」や「スキル」を知りたいと考えています。

新卒に「職歴」がないのは当然ですが、企業は職務経歴書というフォーマットを通じて、学業以外での経験、つまりアルバイトやインターンで培った「ポテンシャル」や「スキル」を知りたいと考えているのです。

参考:イーキャリアFA インターンの経験は、職務履歴書に書いてもよいですか?

▼あわせて読みたい

履歴書と職務経歴書、それぞれの役割を理解し、目的別に書き分けることが重要です。こちらの記事では、両者の違いと効果的な書き分け術をテンプレート付きで解説しています。

企業が新卒に職務経歴書を求める3つの理由

では、なぜ企業はあえて新卒に職務経歴書を求めるのでしょうか。そこには、いくつかの理由が考えられます。

なぜ? 企業が新卒に「職務経歴書」を求める3つの理由

応募システムを流用している

新卒と中途の応募システムが同じ場合、設定上、全員に提出を求めているケース。深い意図はなく、機械的な要求であることがほとんどです。

経験を詳しく知りたい

履歴書だけでは分からない、アルバイトやインターンでの具体的な役割や実績を知りたいケース。ポテンシャルを多角的に評価したいという意図があります。

自己PR書として求めている

実質的には「自由形式の自己PR書」として提出を求めているケース。文章構成力やプレゼン能力、対応力などを見ている可能性があります。

ケース別・職務経歴書の書き方(経験がない場合、アルバイト経験がある場合)

提出を求められたら、まずは慌てずに、それが上記どの理由に該当しそうか考え、対応しましょう。

不明な場合は、採用担当者に問い合わせて確認するのも一つの手です。ここでは、具体的な書き方を2つのケースに分けて解説します。

ケース1:本当にアピールできる経験が何もない場合

この場合は、正直にその旨を伝えることが大切です。無理に内容を創作する必要はありません。以下のような文書を作成し、提出しましょう。

職務経歴書

202X年X月X日

氏名:〇〇 〇〇

職務要約

これまで正社員としての就業経験はないため、記載すべき職務経歴はございません。

学業に専念して参りましたが、そこで培った〇〇(例:論理的思考力、情報収集能力)を活かし、一日も早く貴社に貢献できるよう精一杯努力いたします。

学業で力を注いだこと

(ここにゼミの研究内容や、特定の科目の学習について簡潔に記述する)

ケース2:アピールしたいアルバイト・インターン経験がある場合

この場合は、職務経歴書のフォーマットを借りて、自身の経験を積極的にアピールしましょう。

職務経歴書

202X年X月X日

氏名:〇〇 〇〇

職務要約

正社員としての就業経験はありませんが、株式会社〇〇での長期インターンシップにおいて、Webマーケティングのアシスタントとして、SNS運用やデータ分析業務に携わって参りました。特に、〇〇の企画では主体的に提案を行い、目標であったフォロワー数120%増の達成に貢献しました。この経験で培った課題解決能力と実行力を、貴社の〇〇事業で活かしたいと考えております。

インターンシップ経験

会社名: 株式会社〇〇

期間: 202X年X月~202X年X月

事業内容: Webサービスの開発・運営

業務内容:

・公式SNS(Instagram)のコンテンツ企画、投稿作成、効果測定

・Google Analyticsを用いたWebサイトのアクセス解析とレポート作成

・競合他社のSNSマーケティング調査

活かせる経験・知識・スキル

・マーケティング関連: SNS運用経験(Instagram)、Google Analyticsの基本操作

・PCスキル: Word, Excel(VLOOKUP, ピボotテーブル), PowerPoint

・語学: TOEIC 800点以上

もし「職務経歴書」を求められたら?

4.履歴書のルールを理解して、自信をもって就職活動に臨もう

履歴書の職歴欄は、単なるルールではなく、自身の経験価値を戦略的に伝えるための第一歩です。

なぜ「なし」と書くのかという理由を理解し、そこで伝えきれない価値ある経験は、自己PRという最適な場所で輝かせましょう。

この記事で得た知識を武器に、書類作成への不安を自信に変え、堂々と選考に臨んでください。あなたの就職活動が成功裏に進むことを心から応援しています。