30代という年代は、仕事にある程度慣れ責任も増していく一方で、ふと「本当にこのままでいいのだろうか」「自分のやりたい仕事がない」といった、漠然とした不安や焦り・停滞感を抱きやすい時期でもあります。

そうした感情に対して、戸惑いや罪悪感を覚える方もいるかもしれません。しかし、それらの感覚は、むしろあなたが次のステップへと進むためのサインともいえます。

この記事では、そうした漠然とした不安を、前向きな行動へと変えていくための方法を「キャリア」「心理」「制度」という3つの視点から解説していきます。

- 「やりたい仕事がない」という漠然とした不安の正体がわかります。

- 専門家も使う「自分に合った仕事の見つけ方」がわかります。

- 「完璧な仕事」を探すプレッシャーから解放され、次の一歩を踏み出す自信が持てます。

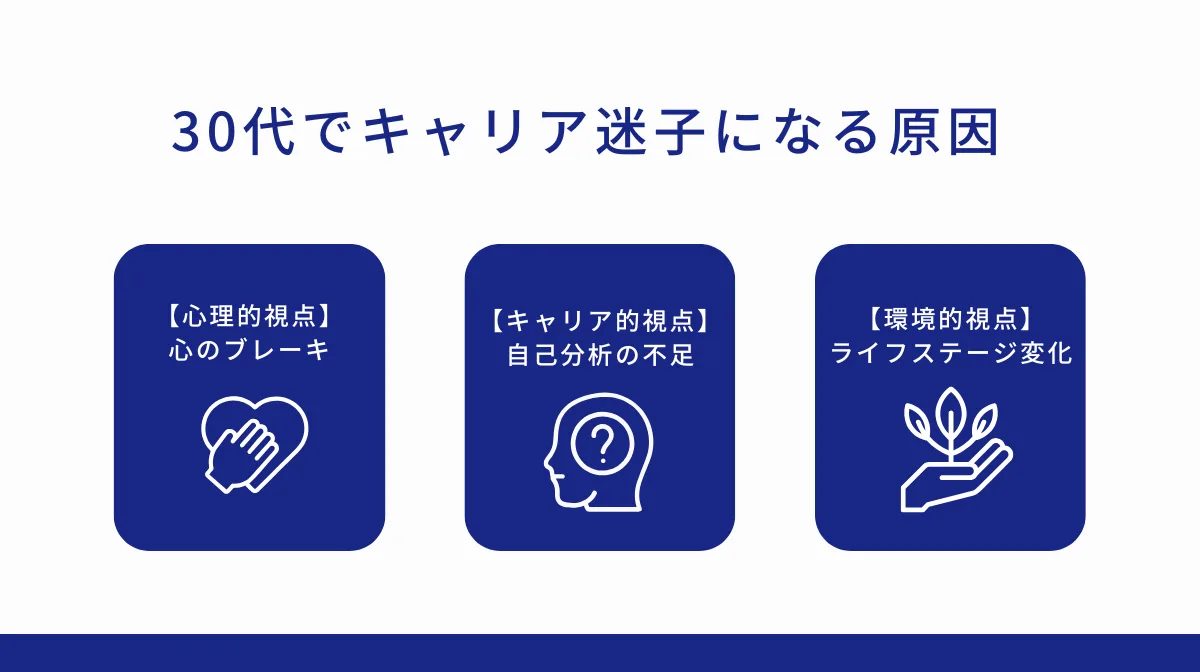

1.3つの視点で解説|30代でキャリア迷子になる原因

30代で「やりたい仕事がない」と感じる原因は、一つではありません。

ご自身の心の内側で起きていることと、環境の変化という外側の要因が複雑に絡み合っています。まずは、その正体を3つの視点から見ていきましょう。

【心理的視点】自信喪失と「べき論」という心のブレーキ

20代での失敗体験や期待された成果を出せなかった経験が積み重なると、「自分には大したスキルがない」という思い込みに繋がることがあります。

これは心理学でいう「認知の歪み」の一種で、物事を客観的に見られなくなり、新たな挑戦への意欲を無意識に削いでしまう心のブレーキとなります。

また、「こうあるべきだ」という親や社会の期待を優先するあまり、自分の「本当にやりたいこと」に蓋をしてしまっているケースも少なくありません。

▼その結果…

興味がある仕事があっても「自分には無理だ」「挑戦すべきじゃない」と思い込むことで選択肢を狭め、「やりたい仕事が何一つ見つからない」という状況を生み出している。

【キャリア的視点】仕事のマンネリ化と自己分析の不足

入社して数年経つと、一通りの業務に慣れて仕事から新鮮味が失われ、やりがいを感じにくくなることがあります。日々の業務に追われ、自分自身とじっくり向き合う時間を持てずにいると、自分の本当の強みや価値観を見失いがちです。

キャリアコンサルティングの現場でも、「何に喜びを感じ、何を苦痛と感じるか」という仕事選びの「軸」が定まっていないことが、悩みの本質であるケースが非常に多いです。

▼その結果…

「今の仕事への不満」と「自分自身への無関心」が組み合わさることで、進むべき方向が見えにくくなり、自分がどんな仕事をしたいかがわからなくなる。

【環境的視点】ライフステージの変化と「他人との比較」という罠

30代は、結婚や子育てといったライフステージの変化が訪れやすい時期です。かつては自己成長を最優先していた人も、家族との時間や安定を重視するようになるなど、価値観の変化がキャリアを見直すきっかけになります。

同時に、SNSなどで同世代の活躍が目に入りやすく、他人と比較して「自分だけが取り残されている」という焦りを感じやすい時でもあります。この「社会的比較」は、不必要に自己肯定感を低下させる大きな要因になるのです。

▼その結果…

ライフステージの変化により仕事探しの軸を見直す必要が出てきたものの、なかなか明確に定まらない。そのうえ、周囲と自分を比較してしまい自信をなくすことで、どのような基準で仕事を選べばよいのかわからなくなってしまう。

2.データと3つのキャリア理論で自分の現在地を知る

まずは自分の現在地を正しく把握しましょう。さまざまな調査結果からみる30代のリアルなデータと、自分を見つめ直すヒントとなる「キャリア理論」をご紹介します。

あなただけじゃない!データで見る30代のリアルな悩み

自分のキャリアに対して迷いを感じるのは、決して特別なことではありません。例えば、厚生労働省が2023年に行った調査によると、若年労働者(15~34歳)の31.2%が「転職したい」と考えており、これは過去最高の水準です。

また、別の調査では、30~40代で継続的にキャリア設計をしてきた人はわずか29.1%に留まるというデータもあります。

つまり、多くの人があなたと同じように「どう今後のキャリアを計画していいか分からない」と感じているのです。

参照:

indeed「「キャリア形成や将来設計に関する意識調査」を実施」

厚生労働省「若年者雇用実態調査の概況」

【キャリア理論1】キャリア・アンカー理論で「譲れない価値観」を見つける

「キャリア・アンカー」とは、キャリアを選択する際に最も手放したくない根源的な価値観や欲求に注目する考え方です。キャリア理論の専門家であるエドガー・シャインが提唱しました。アンカーは、以下の8つのタイプから選択します。

- 専門・職能別コンピタンス

特定の分野で専門性を高め、その道のプロになることに喜びを感じる - 全般管理コンピタンス

組織全体を動かし、経営やマネジメントの責任を担うことに意欲を持つ - 自律・独立

自分のやり方やペースで仕事を進める自由を何よりも重んじる - 保障・安定

安定した雇用や予測可能な将来を確保することを最優先する - 起業家的創造性

新しい何かをゼロから創り出すことに情熱を燃やす - 奉仕・社会貢献

社会をより良くすることや、他人の役に立つことに価値を見出す - 純粋な挑戦

困難な課題や手強いライバルに挑み、それを乗り越えること自体が目的となる - ライフスタイル

仕事と私生活の統合的なバランスを重視し、どちらか一方を犠牲にしない

船がいかり(アンカー)を下ろすと流されないように、このアンカーがあなたの職業人生のブレない軸となります。

【キャリア理論2】キャリア・ドリフトで「計画しすぎない」勇気を持つ

「これからのキャリアをしっかり考えなければ」と焦るあまり、うまくいかずに罪悪感を抱えてはいませんか。実は、キャリア設計を最初からガチガチに固めるのではなく、ある程度流れに身を任せるという柔軟な考え方もあります。

神戸大学大学院の金井壽宏教授が提唱する「キャリア・ドリフト」は、キャリアの大まかな方向性は持ちつつも、偶然の出会いや予期せぬ出来事を受け入れながら進んでいくというアプローチです。

変化の激しい現代において、「完璧な仕事を見つけなければならない」というプレッシャーを和らげ、自分らしく、しなやかにキャリアを築いていくためのヒントになります。

景気の変動や働き方改革、テクノロジーの進化など、キャリアの選択や働き方は社会の変化によって大きく影響を受けるものです。

だからこそ、その時々の状況に合わせて、柔軟に対応していく姿勢がこれからの時代には欠かせません。

【キャリア理論3】計画された偶発性理論で「幸運な偶然」を自ら創り出す

スタンフォード大学のジョン・クランボルツ教授による「計画された偶発性(プランド・ハップンスタンス)」理論は、キャリアの8割は予期せぬ偶然で決まるとしつつ、ただ運を待つのではなく、自らの行動によって「幸運な偶然」が起こる確率を高めることができると説きます。

そのために必要なのは、以下の5つの行動指針です。

- 好奇心

常に新しいことを学ぶ機会を探し、様々なことにアンテナを張る姿勢 - 持続性

たとえ失敗してもすぐに諦めず、粘り強く努力を続ける姿勢 - 楽観性

「新しい機会は必ず来る」と信じ、物事を前向きに捉える姿勢 - 柔軟性

一つの考え方ややり方に固執せず、状況に応じて考え方や姿勢を変化させることを厭わない姿勢 - 冒険心

結果がどうなるか不確かでも、新しいことに挑戦する姿勢

少しでも興味のある分野の人に話を聞いてみるなど、小さな一歩が予期せぬ扉を開くかもしれません。

▼あわせて読みたい

自分に合った仕事を見つけるための自己分析については、こちらの記事でも詳しく解説しています。「やりたい仕事が見つからない」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

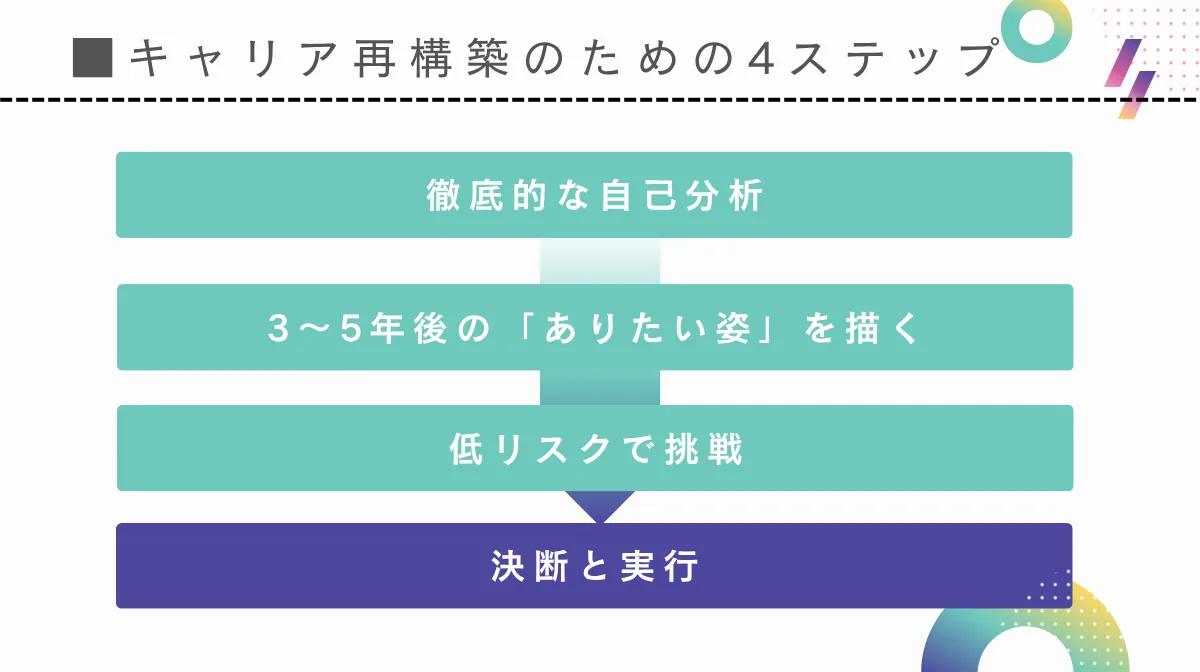

3.キャリア再構築のための4ステップ

ここまで学んだ「キャリア理論」を使って、いよいよ具体的な行動に移りましょう。具体的な例とともに4つのステップで解説します。

ステップ1:徹底的な自己分析で「自分だけの求人票」を作成する

最初のステップは、自分のこれまでの経験を振り返り、そこから自分らしさや大切にしてきた価値観を見つけ出すことです。これは「キャリアの棚卸し」とも呼ばれ、次の一歩を考えるうえで欠かせない自己分析の方法です。

以下のような点に注目し、過去を振り返ってみましょう。

- 「やりたくないこと」を明確にする

「やりたいこと」より「やりたくないこと」の方が明確な場合が多いです。「なぜやりたくないのか?」を掘り下げることで、自分の価値観が見えてきます。 - 強みを再発見する

他人から褒められた経験や、上手くできたと感じた瞬間をリストアップします。専門的なスキルだけでなく、問題解決能力や計画立案力といった、どこでも通用する「ポータブルスキル」を洗い出しましょう。 - 「苦にならないこと」に注目する

他人には大変でも、あなたにとっては自然にできてしまうことの中に、才能が隠されています。

この作業の目的は、自分という人間に合った仕事の特徴を整理することです。これは、今後のキャリアを選ぶ際の大切な判断基準になります。

ステップ2:キャリア・アンカーを定め、3〜5年後の「ありたい姿」を描く

ステップ1で過去の振り返りから得たデータをもとに、今後の「方向性」を描きます。以下で手順をみていきましょう。

1.あなたの「アンカー」を特定する

ステップ1で作ったリストを見て、自分のキャリア・アンカーを探っていきます。これが、今後あなたのブレない軸となるでしょう。

■例えば…

ステップ1のリストに、以下のようなキーワードが出てきた場合

- やりたくないことリスト:頻繁な飲み会

- 強みの再発見:自分のペースで集中して働くと成果が出る

- 苦にならないこと:孤独な作業も平気

→「自分の裁量で働きたい」という「自律・独立」や、成果を正当に評価されたいという「専門・職能別コンピタンス」のアンカーを示唆している可能性がある

2.未来のビジョンを描く

アンカーが決まったら、3~5年後の自分がどんな働き方、暮らし方をしていたいかを具体的に想像してみましょう。この時、あまり厳格に決めすぎず、あくまで「こうありたいな」くらいの感覚で考えることが大切です。

■例えば…

「自律・独立」や「専門・職能別コンピタンス」のアンカーをもつ場合

≪未来のビジョン≫

今の会社で「データ分析」のスキルを磨き、その専門性を活かしてもう少し自由度の高い会社に転職。そこでは、週に2〜3日はリモートワークが基本。仕事のストレスが減ったことで、家族や友人との時間も心から楽しめるようになる。

3.小さく具体的な目標を設定する

ビジョンが定まったら、達成しやすいスモールステップに分解します。「今後3ヶ月で〇〇の基礎を学ぶ」など、具体的で結果がわかる形の目標を設定しましょう。自信とモチベーションに繋がります。

■例えば…

専門性を活かした転職を考えている場合

≪今後3ヶ月以内の目標≫

オンライン講座(例: Coursera, Udemyなど)を利用してスキルを磨く

≪今後1年以内の目標≫

具体的な転職活動を開始

職務経歴書を完成させ、興味のある企業2〜3社に絞って応募してみる

ステップ3:副業・社内プロジェクト等で低リスクに挑戦する

自己理解と方向性が明確になったら、次は低リスクでさまざまな挑戦をして、キャリア理論3で学んだ「計画された偶発性理論」を実践しましょう。例えば、以下のような行動が挙げられます。

- 情報収集と人に会う

特に興味のある分野で実際に働く人に話を聞く「インフォメーショナルインタビュー」は、イメージと現実のギャップを埋める最良の方法の一つです。 - 小さな実験を繰り返す

いきなり退職する前に、気軽に「挑戦」する方法はたくさんあります。

≪例えば≫- 現在の職場で

伸ばしたいスキルを使えるプロジェクトに手を挙げてみたり、退屈な業務を効率化するツールを自作してみたりする。 - 職場の外で

副業やボランティア活動を通じて、興味のある分野に片足を突っ込んでみる。

- 現在の職場で

こうした行動は、一見キャリアと関係なさそうに見えても、予想外のきっかけを運んでくれることがあります。大切なのは、「これが正解だ」と決めつけず、軽やかに動いてみることです。未来の選択肢を広げるのは、いつだって“行動した人”です。

ステップ4:決断と実行(現職の改善、または戦略的な転職)

これまでの手順や自己分析で得た気づきをもとに、今後の具体的な進路を決定します。

選択肢A:現在の仕事を続ける

探検の結果、今の会社でも理想を実現できる可能性があるなら、上司に「部署異動」を相談するなど、内部での可能性を探りましょう。

選択肢B:戦略的な転職

社内での実現が難しい場合は、転職が選択肢になります。

その際は、「〇〇を実現するために、貴社で△△の経験を積みたい」という前向きな理由を構築することが重要です。

▼あわせて読みたい

転職を決断したら、退職に向けての準備も開始しましょう。業務引継ぎや行政手続きなどはもちろん、円満退職のための交渉術まで詳しく解説しています。

4.注意点|専門家を頼り、よくある落とし穴を避ける

キャリアを見直すとき、すべてを一人で抱え込む必要はありません。信頼できる人に相談し、ときには専門的なサポートを受けることも大切です。ここでは、キャリアに悩んだときに相談すべき相手と、ありがちな失敗例について解説します。

【専門家】キャリアコーチングや転職エージェント

「やりたい仕事がない」と感じたときは、一人で悩まずキャリアの専門家に相談してみるのもおすすめです。プロからの客観的な意見によって、自分では気づけなかった選択肢が見えてくることもあるでしょう。

- キャリアコーチング:キャリアの整理・棚卸しのプロ

「そもそも自分が何をしたいのか分からない」という、キャリアの土台作りから相談したい場合に絶大な効果を発揮します。 - 転職エージェント:求人紹介と選考対策のプロ

ある程度進みたい方向性が決まっていて、具体的な求人を探したい場合に非常に有効です。

どちらも、あなたがキャリアに悩んだときの頼れる伴走者とも言える、頼もしい存在です。

【注意点】計画なき退職や目的のない資格取得は危険

転職やキャリアの見直しに向けて行動を起こすことは大切ですが、焦りや勢いだけで動いてしまうと、かえって遠回りになることもあります。特に注意したいのが「計画なき退職」や「目的のない資格取得」です。

計画なき衝動的な退職は、経済的なプレッシャーと焦りを生み、冷静な判断を困難にします。また、明確なキャリアプランに基づかない目的のない資格取得は、時間とお金の浪費になりかねません。

5.迷いはチャンス!30代から始めるキャリア設計

30代で「やりたい仕事がない」と感じることは、キャリアの終わりや失敗ではありません。むしろそれは、これまでの自分を見つめ直し、より自分らしい生き方へと舵を切るためのチャンスなのです。

大切なのは、完璧な「やりたい仕事」や「天職」を探すことではなく、なりたい自分の未来の姿に向けたキャリアプランを考え、実現するために少しずつステップアップすることです。

未来を切り拓くために、まずは「今すぐできる小さな行動」から始めてみましょう。