「やりたい仕事がない」といった悩みを抱えていませんか?就職活動を控えた学生や、これからのキャリアに悩む若い世代にとって、この不安はとても重くのしかかります。

周囲はインターンや企業説明会で忙しそうなのに、自分だけが取り残されているような気がしてしまう…。そんな焦りや不安を感じるのは、あなただけではありません。

「やりたいことが見つからない」という感覚は、決して特別なことでも、甘えでもありません。多くの人が抱える、自然な悩みです。

この記事では、「やりたい仕事がない」と感じてしまう根本的な原因をひも解きながら、考え方のヒントや、自分らしい進路を見つけるための具体的なステップを、わかりやすく紹介していきます。

- なぜ「やりたい仕事がない」と悩むのか、その本当の原因がスッキリわかる。

- 自分に合った仕事を見つけるための、自己分析のやり方が学べる。

- やりたい仕事と出会うために、明日から始められる具体的な5つの行動プランがわかる。

1.「やりたい仕事ない」「見つからない」という原因

「やりたい仕事がない」という悩みの正体は、実はあなた個人の意欲の問題だけではありません。

そこには、自身の内面的な要因と、社会の変化という外面的な要因が複雑に絡み合っています。まずは、その原因を3つの側面から見ていきましょう。

原因1|自己分析不足

進路に悩む最大の原因は、自分自身の内側にあります。「どの道に進めばいいのか分からない」という状態は、本来進むべき方向を示すコンパスが曇ってしまっているようなものです。

その原因の多くは、「自己分析が足りていないこと」にあります。

自分が何を大切にし(=価値観)、どんなことに心を動かされ(=興味)、何が得意か(=強み)を深く理解できていないと、数えきれないほどある職業の中から、自分に合った仕事を選ぶための「判断基準」が持てません。

「完璧な天職を見つけなければならない」という思い込みも、視野を狭める大きな原因です。

原因2|世の中にある仕事を知らなすぎる

自分のことを理解できていないだけでなく、「世の中にどんな仕事があるのか」という情報が手元にないことも、進むべき方向を見失う原因のひとつです。

多くの人は、仕事を探す際に、自分の経験や、メディアで目にする有名企業・人気職種といった、限られた情報に頼りがちです。

しかし、世の中には実に多様な仕事が存在します。それにもかかわらず、知っている範囲だけで選ぼうとすることで、選択肢が大きく狭まってしまうのです。

原因3|時代が求める「自律」と現実のギャップ

国際比較データによると、日本の従業員が感じている「仕事への熱意や貢献意欲」は、世界的に見て低い水準にあると指摘されています。

多くの人が仕事に情熱を持ちにくい環境にある中で、キャリアに悩む若い世代が「これが自分のやりたい仕事だ」と実感できる職種に出会うのは、簡単なことではないでしょう。

さらに、社会や企業は従業員に対して「自分の将来や働き方について自分で考え動くこと」を強く求めています。

しかしその一方で、多くの人が日々の忙しさに追われ、腰を据えて長期的なキャリアを考える時間や余裕を持てずにいます。

このような「社会からの高い期待」と「個人の現実」との間にあるギャップこそが、「どうすればいいか分からない」という悩みを生み出す大きな要因となっているのです。

▼あわせて読みたい

「今の仕事にやりがいが感じられない」「退職を考えている」という方は、以下の記事もおすすめです。退職を決意したあと、円満に職場を離れるまでの流れを、4つのステップでわかりやすく解説しています。

2.自分にあった仕事を見つけるための自己分析方法4選

原因が明らかになったところで、次は「自分を知る」ためのステップに進みましょう。

ここでは、キャリア心理学などの分野で実際に使われている、信頼性の高い自己分析の考え方(=思考の道具)を4つ紹介します。

過去の経験を価値に変える「経験の棚卸し」

未来のことを考える前に、まずはこれまでの経験を整理することから始めましょう。

「経験の棚卸し」とは、これまでの人生を振り返りながら、自分の中に眠っている強みや価値観の手がかりを見つけていく作業です。

ノートとペンを用意して、以下の点を思いつくままに書き出してみてください。

- 楽しかったこと、夢中になったこと

これまで、時間を忘れるほど没頭できた活動は? - 得意だったこと、褒められたこと

人から「すごいね」と褒められた経験は? - 苦ではなかったこと

他の人が嫌がる作業でも、自分は平気だったことは? - 充実感や達成感を得られたこと

心に残っている「やってよかった」と思える経験は?

これらの具体的なエピソードから共通項を探すことで、漠然としていた自分の強みや、やりがいを感じるポイントがハッキリと見えてくるでしょう。

欲求・能力・役割を整理する「Will-Can-Must」

過去を整理したら、次は未来の方向性を定める「Will-Can-Must」というフレームワークを使ってみましょう。

これは、自分の「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「すべきこと(Must)」という3つの円を描き、その重なり具合から自分の現在地と目指すべき方向を明確にするツールです。

- Will(やりたいこと):自分の内なる欲求や「こうありたい」という理想の姿。

- Can(できること):これまでの経験で得たスキルや知識、自分の強み。

- Must(すべきこと):会社や社会から期待されている役割や責任。

この3つが重なる領域が、高いモチベーションと成果が期待できる、いわゆる「やりがいのある仕事」の正体です。

もしWill(やりたいこと)が思い浮かばなくても、まずはMust(すべきこと)に集中し、Can(できること)を増やすことで、新しいWillが見つかることもあります。

他者の視点で強みを発見する「ジョハリの窓」

自己分析は、自分一人で完結するものではありません。

自分では気づいていない自分の一面、いわば「死角」が存在するからです。この死角を照らし出すのに有効なのが、「ジョハリの窓」という心理学モデルです。

これは、「自分から見た自分」と「他人から見た自分」を比較し、自己を4つの窓に分類します。

- 開放の窓:自分も他人も知っている自分

- 盲点の窓:自分は気づいていないが、他人は知っている自分

- 秘密の窓:自分は知っているが、他人は知らない自分

- 未知の窓:自分も他人もまだ知らない自分

信頼できる友人に協力してもらい、「自分は気づいていない長所(盲点の窓)」を教えてもらうことで、自分では当たり前だと思っていたことが、実は大きな強みだったと発見できる可能性があります。

興味から適職を探る「ホランドのRIASEC理論」

自分の内面がある程度わかったら、それを世の中の仕事と結びつけてみましょう。

ここで強力な指針となるのが、「ホランドのRIASEC理論」です。自分の興味や個性を以下の6つのタイプから選ぶことで、それぞれにあった職業を導きます。

- R (Realistic: 現実的)…モノや道具を扱う、実践的な活動を好むタイプ

▼おすすめの職業:エンジニア、料理人など - I (Investigative: 研究的)…物事を観察・分析し、問題を解決することを好むタイプ

▼おすすめの職業:科学者、医師など - A (Artistic: 芸術的)…創造性を発揮し、自己表現することを好むタイプ

▼おすすめの職業:デザイナー、作家など - S (Social: 社会的)…人と関わり、他者を助けることにやりがいを感じるタイプ

▼おすすめの職業:教師、カウンセラーなど - E (Enterprising: 企業的)…リーダーシップを発揮し、組織を動かすことを好むタイプ

▼おすすめの職業:経営者、営業職など - C (Conventional: 慣習的)…ルールに従い、几帳面な作業を好むタイプ

▼おすすめの職業:事務職、公務員など

Web上の無料診断ツールなどもこの理論に基づいていることが多いので、試してみることで自分の興味の方向性を客観的に把握し、これまで視野に入れていなかった職種を探索するヒントになるでしょう。

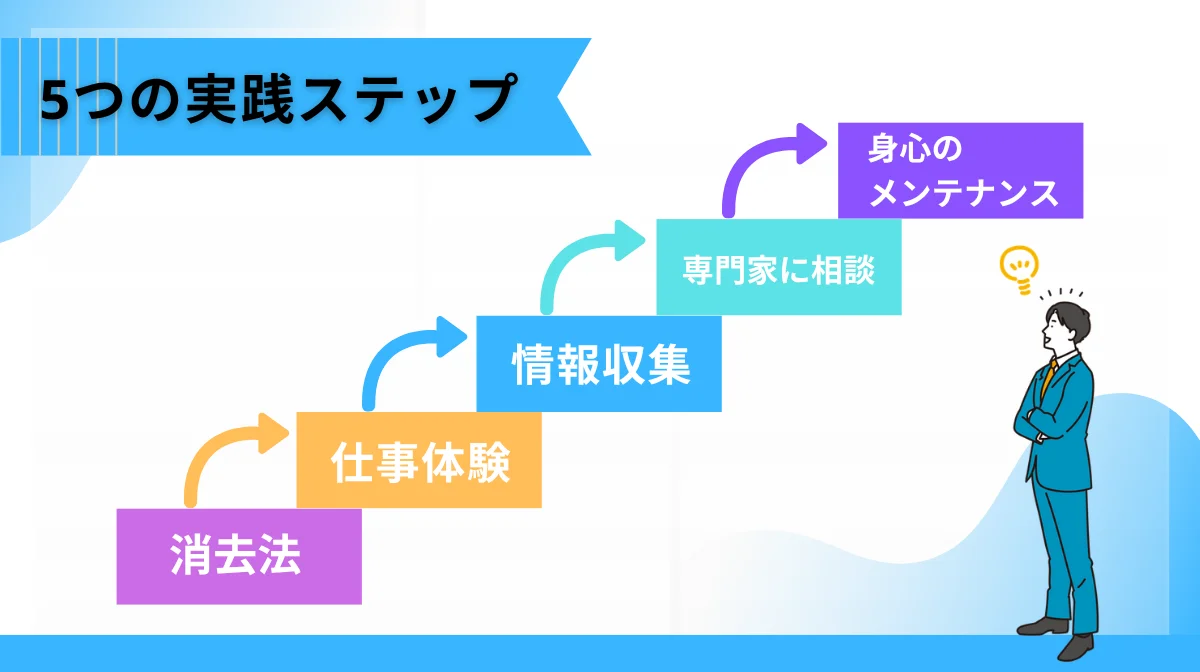

3.やりたい仕事を見つけるための5つの実践ステップ

自己分析で自分の輪郭が見えてきたら、次はいよいよ行動に移す段階です。とはいえ、いきなり大きな一歩を踏み出す必要はありません。

「完璧な答えを見つけてから動く」のではなく、「動くことで答えに近づいていく」という発想で、小さな一歩から始めてみましょう。

【ステップ1】「できること」「やりたくないこと」から考える

「やりたいこと」だけを追い求めるのが苦しいと感じるなら、一度視点を変えてみましょう。

まずは、「できること」や得意なことを活かせる仕事を探す方法です。また、「絶対にやりたくないこと」をはっきりさせる消去法も効果的です。

自分が苦痛に感じる業務や環境を書き出し、それらを避けられる仕事を候補として絞り込んでいきましょう。

「嫌だ」という強い感情の裏には、あなたが大切にしたい価値観が隠れています。ネガティブな感情を手がかりに、自分にとって譲れないポジティブな軸を見つける、非常に有効な自己分析の方法でもあるのです。

【ステップ2】副業や学習で低リスクに仕事体験

自分にあった仕事を見つけるためのプロセスは、最初に壮大な計画を立てて一気に進めるものではありません。

むしろ、「何度も試しながら学び、次につなげていく」といった継続的な試行錯誤のサイクルとして捉えることが重要です。

たとえば、興味のある分野にいきなり本業として飛び込むのは、大きなリスクを伴います。そこで有効なのが、副業やインターン、ボランティアといった形で、まずは小さく関わってみる方法です。

実際にその現場に足を踏み入れることで、求人票だけでは分からないリアルな職場の雰囲気や、自分との相性を肌で感じ取ることができるでしょう。

【ステップ3】情報収集と人との交流

自分の殻に閉じこもっていては、新しい可能性は見えてきません。趣味のサークル、異業種交流会、オンラインセミナーなど、積極的に外部の世界と接点を持ちましょう。

様々なバックグラウンドを持つ人と話すことで、これまで知らなかった業界の存在や、多様な働き方を知ることができます。

【ステップ4】キャリアコンサルタントや転職エージェントの活用

キャリアの悩みは根が深く、一人で抱え込んでいるとどうしても視野が狭くなりがちです。

そんなときは、客観的な視点を取り入れるために、キャリアの専門家に相談してみるとよいでしょう。

キャリアコンサルタントや転職エージェントでは、以下のようなアドバイスが得られます。

- 自分では気づかなかった強みや適性の言語化

- これまで意識していなかった業界や職種の提案

- 業界や企業に対する客観的な知識

彼らは、豊富な知識と実務経験を持つキャリアのプロフェッショナルです。

あまり身構えず、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

【ステップ5】心と身体のメンテナンス

「やりたい仕事がない」という状態は、将来への不安を伴い、精神的に大きな負担となります。

前向きな探索活動を続けるためにも、心と身体のコンディションを良好に保つことを意識しましょう。

■例えば…

- 十分な睡眠をとる

- 規則正しい生活リズムを保つ

- 軽い運動などでリフレッシュするなど

もし経済的な不安が強い場合は、短期のアルバイトなどで少しでも収入がある状態を作ることも、心の余裕に繋がります。焦りから無理に行動を続けようとすると、心身ともに疲弊してしまいます。

時には、仕事探しや自己分析から意識的に離れ、ゆっくりと休息をとることも必要です。

▼あわせて読みたい

やりたい仕事が見つかったら、いよいよ履歴書・職務経歴書の作成です。以下の記事では、採用担当者の視点から自己PR欄の書き方を例文付きで解説しています。「何を書けば良いのか迷う」という方はぜひ参考にしてください。

4.やりたい仕事がなくても不安にならなくて大丈夫!

ここまで、「やりたい仕事がない」と感じる理由や、自分を深く知るための考え方、そして少しずつ前に進むための方法を紹介してきました。

お伝えしたかったのは、「やりたい仕事はどこかにある正解を見つけるもの」ではなく、「自分でつくっていくもの」という考え方です。

キャリアは、小さな行動と振り返りを繰り返しながら、自分らしい形に育てていくものです。

今の迷いは、その第一歩にすぎません。自分と向き合いながら、一歩ずつ進んでいきましょう。あなたのキャリアは、これからです。