職場の人間関係は、多くのビジネスパーソンにとって悩みの種です。

毎日顔を合わせるからこそ、一度気になり始めると、仕事への集中力や心の健康にまで影響を及ぼしてしまいます。

「あの人の一言が頭から離れない」「どうして自分ばかり…」と悩み、気にしすぎてしまうのは、決して珍しいことではありません。

しかし、その悩みを「気にしない」ようにするには、どうすればよいのでしょうか。

この記事では、「気にしない」ための具体的なマインドセットと行動を解説すると同時に、単なる「無視」とは異なる、社会人として対処すべき問題との「境界線」についても、法的な観点や実務上のポイントを踏まえて詳しく解説します。

- なぜ職場の人間関係を「気にしすぎて」しまうのか、その原因

- 「気にしない」ために有効な思考法(マインドセット)と具体的な行動(アクション)

- 「気にしない」ことのリスクと、ハラスメントなど「対処すべき問題」との境界線

1.「職場の人間関係」に悩むのは自然なこと【統計データ】

まず大前提として、職場の人間関係に悩むのは、ごく自然なことです。

厚生労働省の調査によれば、仕事で「強い不安、悩み、ストレスと感じる事柄がある」労働者の割合は82.7%にのぼります。

また、そのストレスの内容として「対人関係」を挙げた人は29.6%となっており、多くの人が職場の人間関係に悩んでいる実態がわかります。

また、転職理由としても「人間関係」は常に上位に挙げられます。

自分だけが弱いから、あるいは我慢が足りないから、と責める必要はまったくありません。問題は、その「悩み」とどう向き合い、どう距離を取るかです。

参考:厚生労働省|「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」

2.なぜ職場の人間関係を「気にしすぎて」しまうのか?よくある5つの原因

では、なぜ私たちは職場の人間関係を「気にしすぎて」しまうのでしょうか。その背景には、いくつかの典型的な原因が考えられます。

苦手・嫌いな人がいる(相性の問題)

価値観や仕事の進め方、あるいは単純に「ウマが合わない」と感じる人が職場にいるケースです。生理的な嫌悪感に近い場合もあり、理由なく気になってしまうこともあります。

上司や同僚からの圧力・理不尽な要求

高圧的な態度の上司、仕事を押し付けてくる同僚、過度な期待など、不当なプレッシャーを感じると、その相手の存在自体が大きなストレス源となります。

他者との比較や評価への不安

「同期は評価されているのに自分は…」「周りからどう見られているか」といった、他者からの評価や比較に対する不安が、過剰な気疲れを生むことがあります。

無視されている・孤立していると感じる

挨拶を返してもらえない、会議で意見をスルーされる、雑談の輪に入れてもらえないなど、自分が集団から疎外されていると感じると、強い孤独感や不安を覚えます。

派閥やグループへの気疲れ

社内の派閥争いや、ランチグループなど特定のコミュニティに属することへの同調圧力は、本来の業務とは無関係なところで精神を消耗させます。

3.「気にしない」ための基本戦略:「最適な心理的距離」を見つける

これらの悩みを解決するための基本戦略は、「最適な心理的距離」を見つけることです。

近すぎれば馴れ合いや過度な干渉で疲れ、遠すぎれば必要な情報共有も途絶え、孤立してしまいます。

大切なのは、相手や状況に応じて、自分が最も快適でいられる「距離感」を意識的に作ることです。

それは、相手を無視することや敵対することではなく、「自分の心の平穏を守るためのバリア」を適切に張るイメージです。

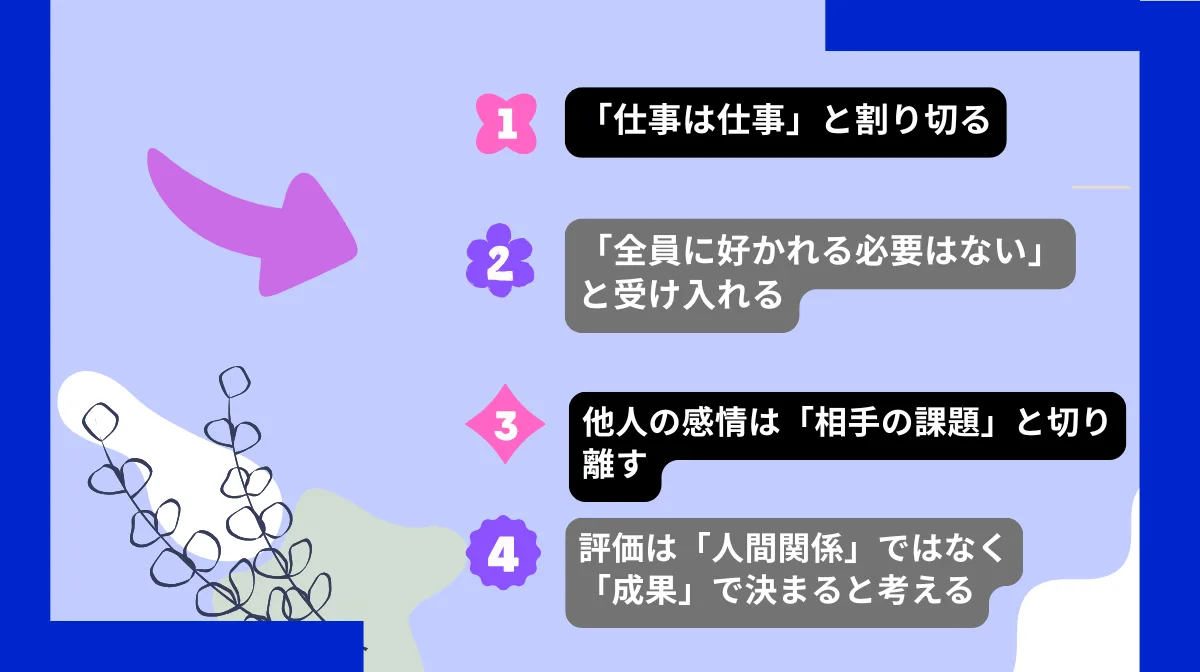

4.STEP1:思考を変える。「気にしない」ための4つのマインドセット

最適な距離感を見つけるために、まずは思考のクセを変える「マインドセット」から始めましょう。

「仕事は仕事」と割り切る

職場は友人を作る場所ではなく、「成果を出し、対価(給与)を得る場所」であると割り切る思考法です。

人間関係は業務を円滑に進めるための「手段」の一つであり、それ自体が「目的」ではないと捉え直します。

「全員に好かれる必要はない」と受け入れる

どれほど誠実に振る舞っても、すべての人と良好な関係を築くのは不可能です。相性の問題は必ず存在します。

「好かれないこと」を恐れるのではなく、「嫌われても構わない」と受け入れることで、心は軽くなります。

他人の感情は「相手の課題」と切り離す

相手が不機嫌なのは、その人自身の問題(家庭、体調、価値観など)であり、必ずしも自分のせいとは限りません。

「他人の感情まで責任を負う必要はない」と考える、いわゆる「課題の分離」は非常に有効です。

評価は「人間関係」ではなく「成果」で決まると考える

職場で最も重要な評価基準は、本来「仕事の成果」であるべきです。

人間関係にリソースを割きすぎるのではなく、まずは自身の業務でしっかりと成果を出すことに集中します。成果が伴えば、自信にもつながります。

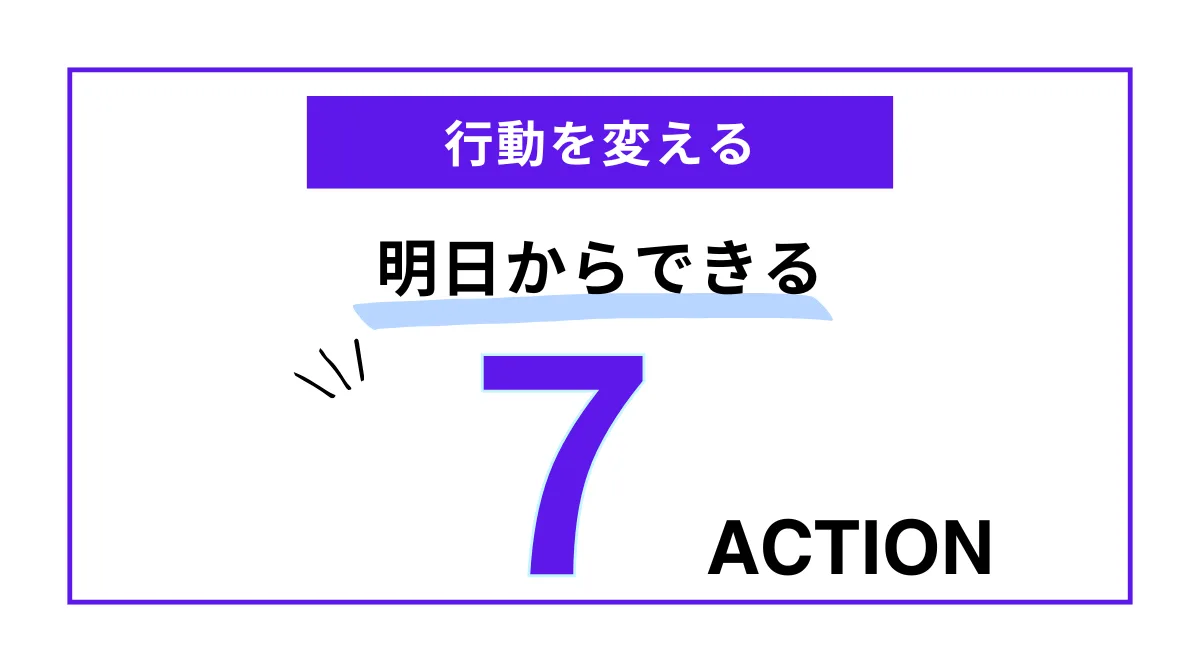

5.STEP2:行動を変える。明日からできる具体的な7つのアクション

マインドセットが変わったら、次に行動に移します。小さな行動の変化が、心の距離感を作る助けとなります。

挨拶や感謝など、社会人としての基本は徹底する

「気にしない」ことと「無礼」であることは違います。

相手が誰であれ、挨拶、感謝、謝罪といった社会人としての基本的な礼儀は徹底しましょう。これにより、相手に不要な攻撃の口実を与えません。

業務連絡に徹し、プライベートな会話を避ける

苦手な相手とは、意識的に「業務上、必要な連絡」に限定して会話します。

天気の話など軽い雑談はしても、深入りしてプライベートな話題や愚痴に付き合う必要はありません。

「スルースキル」を磨き、聞き流す

嫌味や理不尽な言動に対して、真正面から受け止める必要はありません。「そうですね」「なるほど」と相槌を打ちつつ、心の中では聞き流す「スルースキル」を意識的に使いましょう。

物理的に距離を取る(席の移動など)

可能であれば、フリーアドレスのオフィスで席を変える、休憩時間をずらすなど、物理的に視界に入らない状況を作ることも有効な手段です。

仕事に没頭する時間を作る

他のことを考える余裕がないほど、目の前の仕事に集中する時間を作ります。成果も上がり、人間関係の悩みについて考える時間も減るため、一石二鳥です。

職場外に熱中できる趣味やコミュニティを持つ

「職場が世界のすべて」になると、人間関係の悩みも深刻化します。趣味、勉強、副業など、職場外に熱中できる場所や、安心できる人間関係を持つことで、心のバランスが取りやすくなります。

信頼できる友人や家族に話を聞いてもらう

社内の人間関係の悩みは、利害関係のない第三者に話すだけで、気持ちが整理されたり客観的なアドバイスがもらえたりすることがあります。

一人で抱え込まず、信頼できる社外の人に聞いてもらうことも有効な手段です。

▼あわせて読みたい

職場の悩みを誰に相談すべきか迷っている方も多いでしょう。家族や友人以外にも、専門的なアドバイスを受けられる相談先があります。こちらの記事を参考に、状況に応じた最適な相談相手を見つけましょう。

6.【重要】注意点:「気にしない」では済まされないケースとの境界線

ここまで「気にしない」方法をお伝えしてきました。

ただし、すべての問題を「気にしない」で済ませてはいけません。放置すると、キャリアや心身の健康に深刻なダメージを与えるケースがあるからです。

デメリット:必要な情報共有がなされないリスク

過度に「気にしない」態度を取り、コミュニケーションを遮断してしまうと、業務に必要な情報(ほうれんそう:報告・連絡・相談)が共有されず、結果として仕事のパフォーマンスが低下したり、ミスにつながったりするリスクがあります。

対処すべき問題:ハラスメントやいじめの可能性

「気にしない」で済ませてはいけない代表例が、ハラスメントやいじめです。

以下のような場合は、個人の相性の問題ではなく、組織として対処すべき「問題」です。

- 特定の人だけが無視される、会議に呼ばれない

- 人格を否定するような暴言、侮辱

- 業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことの強制

- プライベートへの過度な干渉

これらは「気にしない」で我慢するのではなく、社内外の専門窓口(人事部、コンプライアンス窓口、公的な労働相談窓口など)「相談する」という、積極的なアクションが必要です。

7.どうしても状況が改善しない場合の3つの選択肢

マインドセットや行動を変え、対処すべき問題にも気づいた。それでも状況が改善せず、心身に不調をきたすほど辛い場合は、以下の選択肢を真剣に検討してください。

社内で解決する(信頼できる上司・人事部への相談、部署異動)

まずは現在の職場で解決できる道を探ります。信頼できる別の上司や、人事部、コンプライアンス窓口に相談することで、客観的な介入が期待できる場合があります。

また、「部署異動」を願い出ることも有効な手段です。

一時的に離れる(休職制度の活用)

心身の不調が明らかな場合は、診断書をもらい「休職」することも選択肢です。一度物理的・心理的に職場から完全に離れることで、冷静に今後を考える時間を確保できます。

環境を変える(最終手段としての転職)

社内での解決が難しく、ハラスメントなどの問題が構造的なものである場合、「転職」して環境そのものを変えることが、最も根本的な解決策となる場合があります。

逃げるのではなく、自分を守るための戦略的な「撤退」です。

▼あわせて読みたい

部署異動で解決できない場合、退職も視野に入ってきます。こちらの記事で、実際に退職する際の手続きや、退職後に必要な社会保険の手続きなど、具体的な流れを事前に把握しておくと安心です。

8.心を守るための「線引き」:気にしないことと対処すること

職場の人間関係の悩みは、「気にしなくてよい悩み(相性の問題)」と、「気にして対処すべき問題(ハラスメントなど)」に分けることができます。

前者は「割り切り」や「スルースキル」で心の距離を保ち、後者は我慢せずに専門家や窓口に相談するという、適切な「線引き」を理解することが、ご自身の心を守り、キャリアに集中するための鍵となります。

まずは小さな思考法や行動から変えて、心の負担を軽くすることから始めてみることをお勧めします。