「今の仕事を辞めたい…」

「でも、本当に今が転職のタイミングなのだろうか?」

キャリアに関する決断は、人生の中でも大きな節目のひとつです。しかし、市場動向や年齢、ライフイベントなど、検討すべきポイントは多岐にわたります。

そのため、一人で悩み、答えの出ない問いに不安を抱えてしまう方も少なくありません。

この記事では、転職を考えるあなたのために、年代や状況ごとに「転職のベストタイミング」の見極め方を解説します。読み終える頃には、あなたにとっての最適な転職タイミングが明確になるはずです。

- 「転職すべきか」という漠然とした不安に対し、客観的な判断基準がわかる。

- 求人が多い時期や年代別の戦略など、ベストな転職タイミングが見つかる。

- 転職を決意してから、次の一歩を踏み出すまでの具体的な行動計画がわかる。

1.【自己診断】「転職したい」は本物?今すぐ使える10のサイン

「転職したい」という気持ちが一時的な迷いなのか、それともキャリアを前進させるための重要なサインなのか。

まずは、自分の状況を客観的に見直してみましょう。以下で、転職を考えるべきタイミングを示すサインを10個ご紹介します。

キャリアの停滞や環境への不満を示すサイン

- 仕事内容にワクワクしなくなった

月曜日の朝、会社に向かう足取りが重く、仕事への情熱や興味を失っている - 成長している実感が得られない

毎日同じことの繰り返しで、新しいスキルや知識が身についている感覚がない - 会社の将来性に疑問を感じる

業界の先行きが不安だったり、会社の業績が悪化していたりする - 正当な評価を受けていないと感じる

自分の成果や貢献が、給与や役職に適切に反映されていない

心と体の健康に関するサイン

- 人間関係で大きなストレスを抱えている

上司や同僚との関係が、精神的に大きな負担となっている - 心身のバランスが崩れている

残業が多くプライベートの時間が確保できない、原因不明の体調不良が続いている

次のステップへ進むべきポジティブなサイン

- 他にやりたい仕事が明確にある

社内での異動では実現できない、具体的なキャリアプランが頭に浮かんでいる - 3年後の自分が想像できない

今の会社で働き続けても、目標となる先輩やキャリアパスが見当たらない - 専門性やスキルをもっと活かしたい

自分の能力が、現在の職場では十分に発揮できていないと感じている - 価値観が変わった

ライフステージの変化などを経て、仕事に求めるもの(働きがい、時間、場所など)が以前と変わってきた

これらの状況が継続的に続いている場合は、次のステップに進むタイミングかもしれません。

2.まずは転職の市場調査!求人が多いのはいつ?

個人の状況と並行して、転職市場全体の動向を知っておくことも重要です。

一般的に、求人数には年間を通じて波があります。活動を始めるタイミング次第で、転職を有利に進められることもあるのです。

求人数のピークは年2回

多くの企業が新年度や下半期に向けて採用を強化するため、求人数は年に2回ピークを迎えます。以下で詳しくみていきましょう。

- 1月~3月:4月入社を目指す求人

新卒採用と合わせて組織の若返りや将来のリーダー候補の育成を目的とした採用 - 8月~10月:10月入社を目指す求人

上半期の状況を踏まえた人員補充。即戦力採用が中心で、経験者が有利

この時期は多くの求人が市場に出回るため、選択肢が広がるというメリットがあります。

ボーナス支給後は転職者が増えるタイミング

夏のボーナス(6月~7月)や冬のボーナス(12月)を受け取ってから転職活動を本格化させる人も多いため、ボーナス支給月の翌月あたりから市場が活発になる傾向があります。

企業側もその動きを見越して、求人を出すことがあります。

採用活動が落ち着く時期

一方で、以下の時期は企業が忙しく、採用活動がいったん落ち着く傾向にあります。

- 4月~5月:新入社員の受け入れや研修で企業が忙しい

- 12月:年末進行

これらはあくまで一般的な傾向です。優良企業が突発的に募集をかけることもありますので、市場の波に乗り遅れないよう、常に情報収集を怠らないことが大切です。

3.年代・状況別|あなたに最適な転職タイミングの見つけ方

最適なタイミングは、年齢やライフステージによっても大きく異なります。ここでは、それぞれの状況に応じた考え方のヒントをご紹介します。

20代・第二新卒|「とりあえず3年」は古い!ポテンシャルを活かす戦略

新卒で入社したころ、「合わないと思っても、とりあえず3年は勤めたほうがいい」といった話を耳にしたことはありませんか。

しかし20代の転職では、経験よりもポテンシャルや将来性が重視される傾向があります。

無理に「とりあえず3年」にこだわる必要はありません。今の仕事が合わないと感じ、かつ明確な目標があるなら、早期のキャリアチェンジも有効な戦略です。

転職タイミングは、ポテンシャルや将来性が活かせるよう、早い段階での転職活動がおすすめです。

むしろ、若いうちから主体的にキャリアを考え、行動している姿が、企業から「前向きで意欲的な人材」として評価されることもあるでしょう。

30代|経験を武器にキャリアアップ!タイミングと注意点

30代は、これまでの経験やスキルを基に、即戦力として評価される年代です。

専門性を深めるのか、マネジメントに挑戦するのか、キャリアの方向性を定める重要な時期と言えます。

自分の市場価値を客観的に把握し、年収アップや役職アップを狙った戦略的な転職が可能です。

転職タイミングは、スキルや経験をある程度積んだタイミングでの転職がおすすめでしょう。

40代以降|専門性を問われる世代の転職成功シナリオ

40代以降の転職では、高い専門性やマネジメント経験が求められます。

未経験分野への挑戦は難しくなる一方で、これまでのキャリアで培った知見を活かせるポジションであれば、好条件での転職も十分に可能です。

自分がキャリアにおいて何を最も大切にするのかという「キャリアアンカー」を明確にし、妥協できない軸を持って活動することが成功の鍵です。

転職タイミングは、実績を積み、キャリアアップが見込めるタイミングでの転職がおすすめです。

【ライフイベント別】結婚・出産・介護…人生の転機と仕事

結婚、出産、育児、家族の介護といったライフイベントは、働き方を見直す大きなきっかけとなります。

こうした転機は、キャリアを諦める時期ではなく、自分にとって本当に望ましい働き方を再定義する絶好の機会ととらえましょう。

時短勤務、リモートワーク、福利厚生など、新たな条件を軸に企業を探すことで、仕事とプライベートを両立できる、より満足度の高いキャリアを築ける可能性があります。

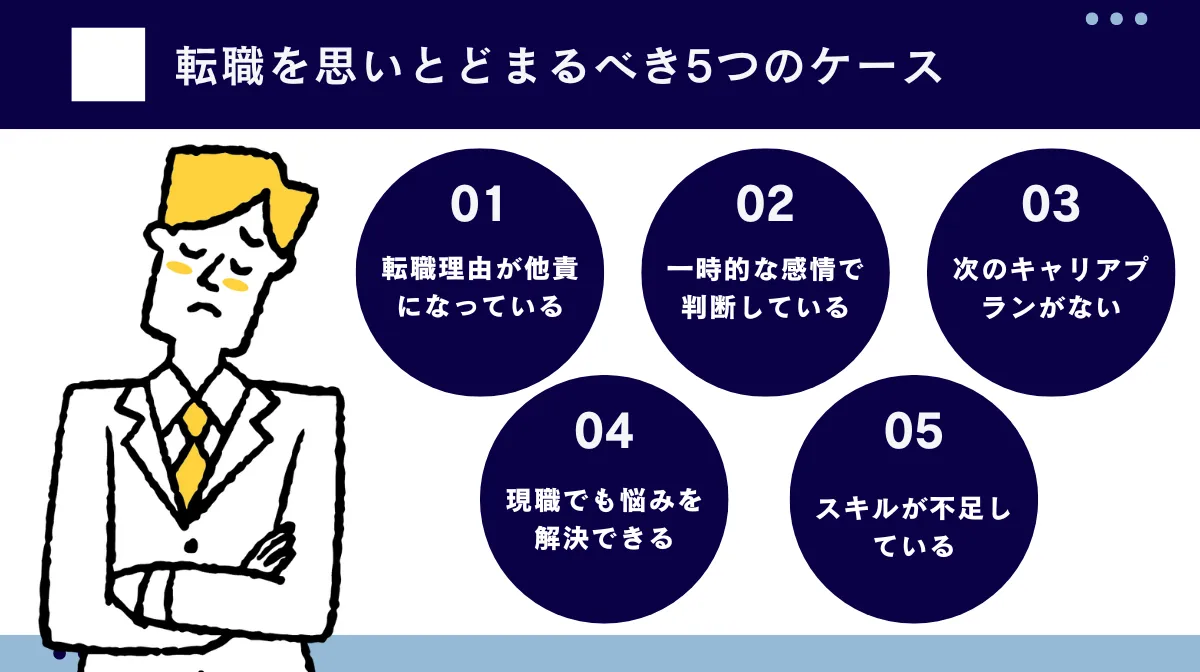

4.要注意!転職を思いとどまるべき5つのケース

「辞めたい」という気持ちが高まっていても、勢いだけで行動するのは危険です。一度立ち止まって考えるべきケースもあります。以下で詳しくみていきましょう。

【ケース1】転職理由が他責になっている

以下のように、不満の理由を「他人」や「環境」だけだと思っている場合、次の職場でも同じ問題に直面する可能性があります。

- 上司が正当に評価してくれないから辞める

- 同僚の仕事が遅くて、迷惑しているから辞める

- 会社のやり方が古いから、成長できないなど

このような時は、「自分は〇〇したいから、環境を変える」という前向きな自分軸の理由に転換しましょう。

【悪い例】上司が正当に評価してくれないから辞める

【よい例】自分の成果が、もっと客観的な基準で正当に評価される環境で働きたい

未来に向けた前向きな目標に変換することで、「転職理由」について尋ねられた際も、よい印象をあたえられるでしょう。

【ケース2】一時的な感情や疲労で判断しようとしている

以下のように、心身が疲弊している状態での重大な決断は避けるべきです。

- 大きな仕事が終わった後などの、燃え尽き症候群の時

- 仕事で大きなミスをした、または叱責された直後

- 同僚や友人の転職を知り、焦りを感じている時など

上記のようなタイミングでは、強いストレスや疲れによって視野が狭くなり、「もう辞めるしかない」という極端な結論に飛びついてしまいがちです。まずは休息をとり、冷静に考える時間を持ちましょう。

【ケース3】次のキャリアプランが描けていない

「とにかく今の会社を辞めたい」だけの状態で、次に何をしたいのかが見えていないまま転職活動を始めると、失敗につながる可能性が高くなります。

転職を始めるのは、自己分析を深め「キャリアの軸」を定め、次の会社でどう貢献できるかを語れる状態になってからにしましょう。

▼あわせて読みたい

「転職を考えているけれど、自分が何をしたいかわからない」という方には、以下の記事もおすすめです。自己分析を深める方法や、「やりたい仕事がない」を強みに変える転職活動などを紹介しています。

【ケース4】現職でも悩みを解決できる可能性がある

今の部署でまだ挑戦できることや、異動によって問題が解決する可能性はありませんか?

安易に環境を変える前に、現職での可能性も探ってみましょう。

■例えば…

- 今後のキャリアについて悩んでいる場合

→上司や人事部との面談を申し出て、「将来的にマネジメントに挑戦したい」「専門性を高めたい」といった自分のキャリアビジョンを伝えてみる - 部署の人間関係で悩んでいる場合

→部署異動を希望すれば、現職のまま、違った環境で新しいメンバーとのキャリアをスタートできる - もっとスキルアップしたい場合

→会社の規定で副業が認められている場合、興味のある分野で副業を始めることで、新しいスキルを習得できる

これらの手段を試してもなお状況が改善しない、あるいは会社側に取り合ってもらえない場合に、初めて「転職」という選択肢を本格的に検討するのが、後悔の少ない進め方と言えるでしょう。

【ケース5】市場価値を高めるスキルが不足している

もしキャリアアップを目的とした転職を考えているのに、次のステップで求められるスキルや経験が明確に不足している場合、準備不足のまま市場に出ても苦戦する可能性が高いです。

まずは現職でそのスキルを磨く機会を探したり、資格取得や学習に時間を使ったりする方が、結果的に理想のキャリアに近づけることがあります。

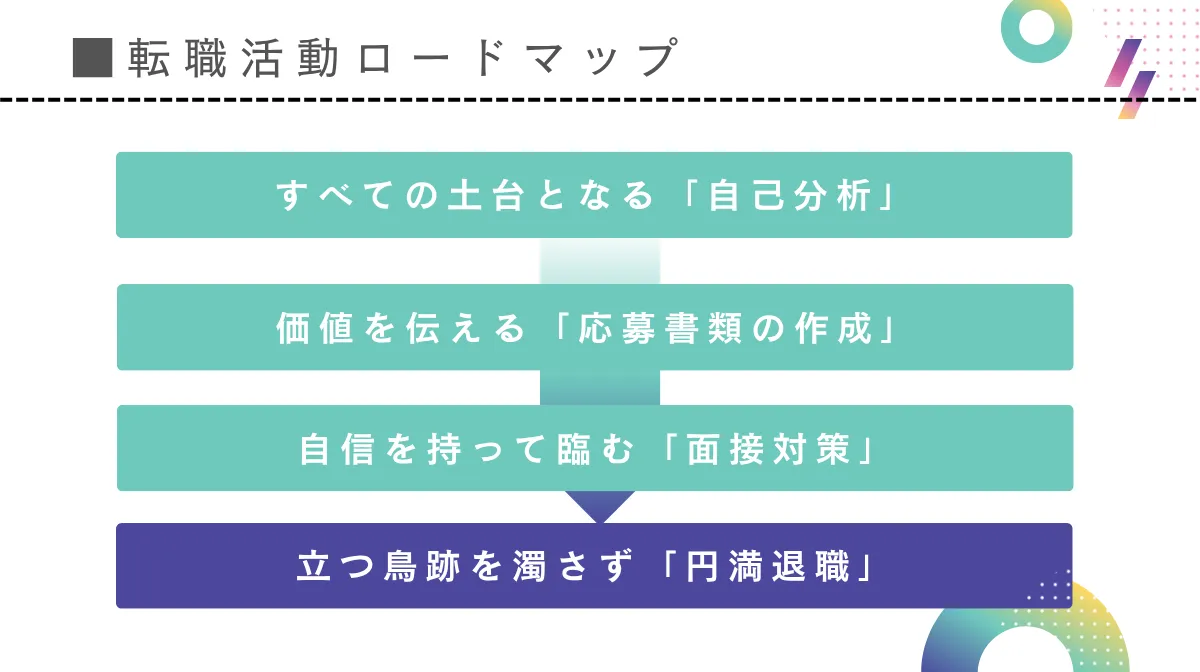

5.後悔しないための転職活動ロードマップ

転職を決意したら、計画的に行動を開始しましょう。後悔しないための基本的なステップをご紹介します。

STEP1:すべての土台となる「自己分析」

今の自分を理解してこそ、未来の自分を描くことができます。

まずは「Will(やりたいこと)-Can(できること)-Must(求められること)」のフレームワークなどを使って、自分の強みや価値観を深く掘り下げましょう。

STEP2:価値を伝える「応募書類の作成」

履歴書はあなたの「事実」を証明する公的な書類、職務経歴書はあなたの「価値」をアピールする、いわばマーケティング資料です。

職務経歴書では、具体的なエピソードを交えながら、入社後にどう貢献できるかを伝えましょう。

▼あわせて読みたい

履歴書や職務経歴書の詳しい書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。「書くことがない」などケース別の悩みについてもお答えしているので、目をとおしておきましょう。

STEP3:自信を持って臨む「面接対策」

面接は自分を売り込むプレゼンの場です。

これまでの経験を「STARメソッド」(Situation:状況、Task:課題、Action:行動、Result:結果)に沿って整理しておくと、説得力を持って話せるようになります。

企業のニーズと自分の強みを結びつけてアピールしましょう。

「STARメソッド」とは

面接や職務経歴書で自分の経験を効果的に伝えるための作文方法です。

- Situation:状況

その経験が起きた背景や状況を説明する - Task:課題

その状況で、自分に与えられた役割や目標を明確にする - Action:行動

課題解決や目標達成のために、自分が実際に取った行動を具体的に説明する - Result:結果

行動の成果や学んだことを数字や事実で示す

STEP4:立つ鳥跡を濁さず「円満退職」

退職の意思は、法律上は2週間前で問題ありませんが、円満に退職するためには、就業規則を確認の上、1ヶ月~3ヶ月前には直属の上司に伝えるのが社会的なマナーです。

また、後任への丁寧な業務引継ぎや、お世話になった方々へのあいさつも欠かせません。

これらの対応をしっかり行うことで、自分自身にも「やりきった」という区切りが生まれます。過去を整理し、100%前向きな気持ちで次のステージへ進むための、大切なプロセスです。

▼あわせて読みたい

以下の記事でも、円満退職のコツを詳しく解説しています。退職手続きや業務引継ぎの進め方、円満に退職するための交渉術まで網羅しているので、ぜひ参考にしてください。

6.【Q&A】転職タイミングに関するよくある質問

ここでは、転職のタイミングに関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q.在職中と退職後、どちらに活動する方が良いですか?

A.それぞれにメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 在職中 | 収入が途絶えない安心感がある | 活動時間が限られる |

| 退職後 | 時間に余裕を持って集中できる | 経済的な不安や「早く決めないと」という焦りが生じやすい |

経済状況や性格に合わせて、計画的に進めることが大切です。

Q.繁忙期に辞めるのは避けるべきですか?

A.あなた自身のキャリアプランが最優先です。

円満退職を目指すなら、できるだけ会社の繁忙期を避けて退職の意思を伝えるのが望ましいでしょう。

ただし、転職先企業の都合などでやむを得ない場合は、自分のキャリアプランを優先して構いません。

引継ぎを通常以上に丁寧に行うなど、誠意ある姿勢を示すことで、周囲の理解を得やすくなるでしょう。

Q.昇進してすぐ転職しても問題ない?

A.法律上は全く問題ありません。

しかし、面接では「なぜ昇進したのに転職するのか?」という点を質問される可能性が高いでしょう。

その昇進によっても満たされない、より高い目標やキャリアビジョンがあるなど、前向きな理由として具体的に説明できるように準備しておくことが重要です。

前向きで一貫性のある理由が説明できれば、昇進した肩書きは、転職市場で有利に働く可能性もあります。

7.転職のタイミングは、あなたが創り出す

転職の最適なタイミングに、万人に共通する「絶対的な正解」は存在しません。

市場動向や年齢別の一般的な目安はあくまで参考情報であり、それぞれの状況によって転職に適したタイミングは異なります。

大切なのは、あなた自身の心の声に耳を傾け、キャリアと人生において「納得できる」タイミングを自分で見つけることです。

この記事がそのための自己診断ツールとなり、漠然とした不安を具体的な行動に変えるきっかけになれば幸いです。