転職を考え始めたとき、「誰かに相談したい」と感じるのは自然なことです。

しかし、いざ相談するとなると、「誰に、どこで、何を話せばいいのか」と、新たな悩みが生まれてしまうことも少なくありません。

相談相手を間違えると、かえって混乱してしまったり、望まない方向に進んでしまったりする可能性もあります。

この記事では、単に相談先の選択肢を挙げるだけでなく、ご自身の「悩み」や「目的」に応じて、最適な相談相手を選ぶための「判断の軸」をご提案。

また、キャリアプランニング、心理的サポート、そして法律・制度という3つの専門的視点から、後悔しない転職相談の進め方を解説します。

- 転職の相談ができる8つの窓口とそれぞれの特徴

- 相談を有意義にするための事前準備

- 自分の「悩み別」に最適な相談相手の選び方

1.転職を誰かに相談するメリット・デメリット

一人で考え込んでいると、視野が狭くなったり、ネガティブな思考に陥りやすくなったりします。

客観的な意見を取り入れることで、自分では気づかなかった可能性や解決策が見つかることもあります。

相談のメリット:一人で抱え込まないことの重要性

転職活動は孤独を感じやすいプロセスです。誰かに話を聞いてもらうだけでも、気持ちが整理され、精神的な負担が軽くなります。

また、専門家や経験者から具体的な情報やアドバイスを得ることで、効率的かつ有利に活動を進められる可能性が高まります。

客観的な視点を得ることで、自分の強みや市場価値を再認識できるのも大きなメリットです。

相談のデメリット:相手選びを間違えるリスク

一方で、相談相手の選択は慎重に行う必要があります。

例えば、転職エージェントは求人紹介のプロですが、その主目的は企業の採用支援であり、必ずしも個人の長期的なキャリアプランニングに寄り添うとは限りません。

また、身近な友人や家族からのアドバイスは、善意からくるものであっても、その人の価値観や経験に基づいているため、必ずしも自分に当てはまるとは限りません。

自分の目的と合わない相手に相談すると、情報に振り回され、かえって決断できなくなるリスクがあります。

2.【準備編】相談に行く前に、まず整理しておきたい3つのこと

有意義な相談にするためには、丸腰で臨むのではなく、自分自身の考えをある程度整理しておくことが不可欠です。

自分の状況を具体的に伝えられるほど、的確なアドバイスを得やすくなります。

なぜ転職したいのか?(不満の言語化)

まずは、現職に対する不満や、転職を考え始めたきっかけを具体的に言葉にしてみましょう。

漠然とした不満を掘り下げていくと、自分が仕事において何を大切にしているのか、その価値観が見えてきます。

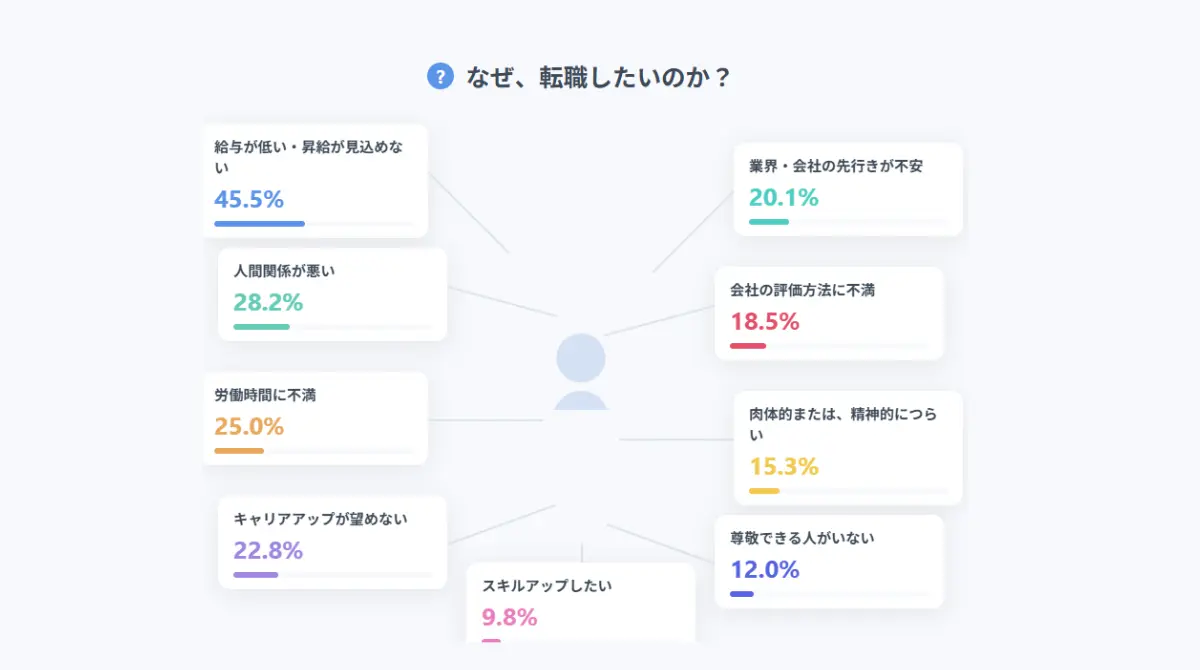

大手人材サービスdodaの調査によれば、転職理由の上位には「給与・待遇への不満」や「労働時間・環境への不満」などが挙げられています。

こうした一般的な傾向も参考にしつつ、自分自身の本当の理由を探ることが第一歩です。

▼合わせて読みたい

こちらの記事では「仕事が向いていない」と感じる時によくある7つのサインを紹介してますので参考にしてください。

転職して何を実現したいのか?(希望の明確化)

不満の解消だけでなく、転職によって「何を手に入れたいのか」というポジティブな側面を考えることも重要です。

未来に向けた希望を明確にすることで、相談相手も具体的な提案がしやすくなります。

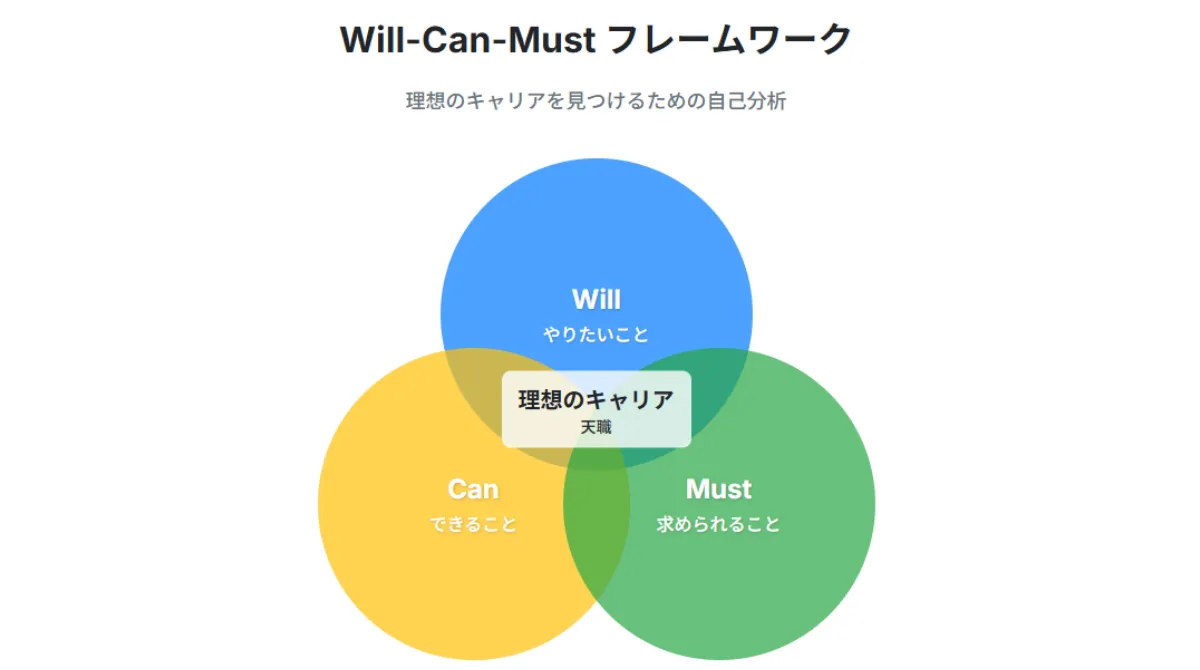

Will-Can-Mustのフレームワークで言うところの「Will(やりたいこと)」を明確にする作業です。

▼合わせて読みたい

こちらの記事の中では「自分の仕事の軸を見つける3つのステップ」を紹介しています。自己分析としてご活用ください。

これまでの経験で何ができるのか?(スキルの棚卸し)

これまでのキャリアを振り返り、どのような業務を経験し、どんなスキルを身につけてきたのかを整理します。

これは「キャリアの棚卸し」と呼ばれる作業です。

営業成績やプロジェクトの成果といった目に見える実績だけでなく、「課題解決能力」や「チームでの調整力」といった、業種や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」を洗い出しておくことが、相談の質を大きく左右します。

3.【悩み別】転職相談ができる8つの窓口を徹底比較

転職相談ができる窓口は多岐にわたります。ここでは、代表的な8つの相談先について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。

1. 転職エージェント(求人紹介がメイン)

転職エージェントは、キャリアアドバイザーが面談を通じて希望やスキルをヒアリングし、非公開求人を含む多くの選択肢の中から、マッチする企業を紹介してくれます。

応募書類の添削や面接対策など、選考プロセス全般のサポートを受けられるのが最大の強みです。

ただし、あくまでも求人紹介が主目的のため、キャリアの方向性が全く定まっていない段階での相談には向かない場合もあります。

2. ハローワーク(公的な総合相談窓口)

国が運営する総合的な雇用サービス機関です。

地元の中小企業から全国規模の求人まで幅広く扱っており、無料で職業相談や紹介を受けられます。

特に、地域に根差した転職を考えている場合には心強い存在です。

雇用保険(失業保険)の手続きもここで行うため、退職後の生活設計に関する相談も可能です。

3. キャリアコンサルタント(中立的な自己分析支援)

キャリアコンサルタントは、キャリア形成に関する相談支援の専門家(国家資格)です。

求人紹介を目的とせず、対話を通じて相談者の自己理解を深め、主体的なキャリアプランの設計を支援します。

「自分にどんな仕事が向いているかわからない」といった根本的な悩みから相談できるのが特徴です。

有料の場合が多いですが、企業や大学、ハローワークなどで無料で相談できる機会もあります。

参考:キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント(厚生労働省)

4. 友人・知人・家族(身近な意見)

最も気軽に相談できる相手です。自分の性格や状況をよく理解してくれているため、親身なアドバイスが期待できます。

ただし、キャリアの専門家ではないため、意見は主観的になりがちです。あくまで参考意見として捉え、最終的な判断は自分で行うという姿勢が大切です。

5. 元上司・同僚(業界のリアルな情報)

同じ業界や職種で働く、あるいは働いていた元上司や同僚は、業界の動向や特定の企業の内部事情など、リアルな情報源となり得ます。

信頼できる相手であれば、客観的で実践的なアドバイスをもらえる可能性があります。

相談する際は、情報漏洩などに配慮し、相手に迷惑がかからないようにすることが最低限のマナーです。

6. ジョブカフェ・サポステ(若者向け支援)

ジョブカフェ(若年者のためのワンストップサービスセンター)や地域若者サポートステーション(サポステ)は、主に15歳から39歳くらいまでの若者を対象とした就労支援施設です。

キャリア相談やセミナー、職場体験など、多様なプログラムを無料で提供しています。同世代の仲間と交流しながら、就職・転職活動を進めたい若者にとっては心強い場所です。

7. 企業の採用担当者(直接的な情報収集)

カジュアル面談や転職イベントなどで、企業の採用担当者と直接話す機会も有効な相談の場です。

企業のビジョンや求める人物像、仕事の具体的な内容について、一次情報を得ることができます。

ただし、これは選考の一部である可能性も念頭に置き、あくまで応募者という立場をわきまえた上でのコミュニケーションが求められます。

8. SNSやオンラインコミュニティ(匿名での相談)

特定の業界や職種の人が集まるSNSやオンラインコミュニティでは、匿名で気軽に質問や相談ができます。

多様な意見や生々しい体験談に触れられるのがメリットですが、情報の正確性は保証されないため、あくまで参考程度に留め、鵜呑みにしないことが重要です。

4.相談相手を間違えないための3つの視点

自分に合った相談相手を見つけるには、まず自分の「悩み」の種類を特定することが重要です。

ここでは、悩みを3つの視点で切り分け、それぞれに適した相談相手を考えます。

キャリアコンサルティングの視点:中立的な立場で自己分析を深めたいか

次の悩みは、自己分析やキャリアの方向性に関するものです。

悩み

- 「やりたいことがわからない」

- 「自分の強みが何か知りたい」

- 「5年後、10年後のキャリアプランが描けない」

このような場合は、求人紹介をゴールとしない、中立的な立場のキャリアコンサルタントが最適です。

対話を通じて思考を整理し、自分らしいキャリアの軸を見つける手助けをしてくれます。

産業カウンセリングの視点:不安な気持ちに寄り添ってほしいか

次の悩みは心理的な不安やストレスに関するものです。

悩み

- 「今の仕事を辞めたいけど、一歩踏み出すのが怖い」

- 「人間関係に疲れてしまった」

- 「転職活動がうまくいかず、自信をなくしている」

この場合は、まずその気持ちを受け止め、共感してくれる相手が必要です。

信頼できる友人や家族、あるいは心理カウンセラーなどが適しています。

問題解決を急ぐ前に、まずは心のエネルギーを回復させることが先決です。

法律・制度の視点:退職や失業保険など、権利に関する正確な情報がほしいか

次の悩みは労働法規や社会保険制度に関するものです。

悩み

- 「有給休暇はすべて消化できるのか」

- 「失業保険はいつから、いくらもらえるのか」

- 「退職届はいつまでに出すべきか」

これらは、専門的な知識がなければ正確に答えられません。

友人や知人の曖昧な知識に頼るのは危険です。

このような場合は、ハローワークや、場合によっては労働基準監督署といった公的機関に相談するのが最も確実です。

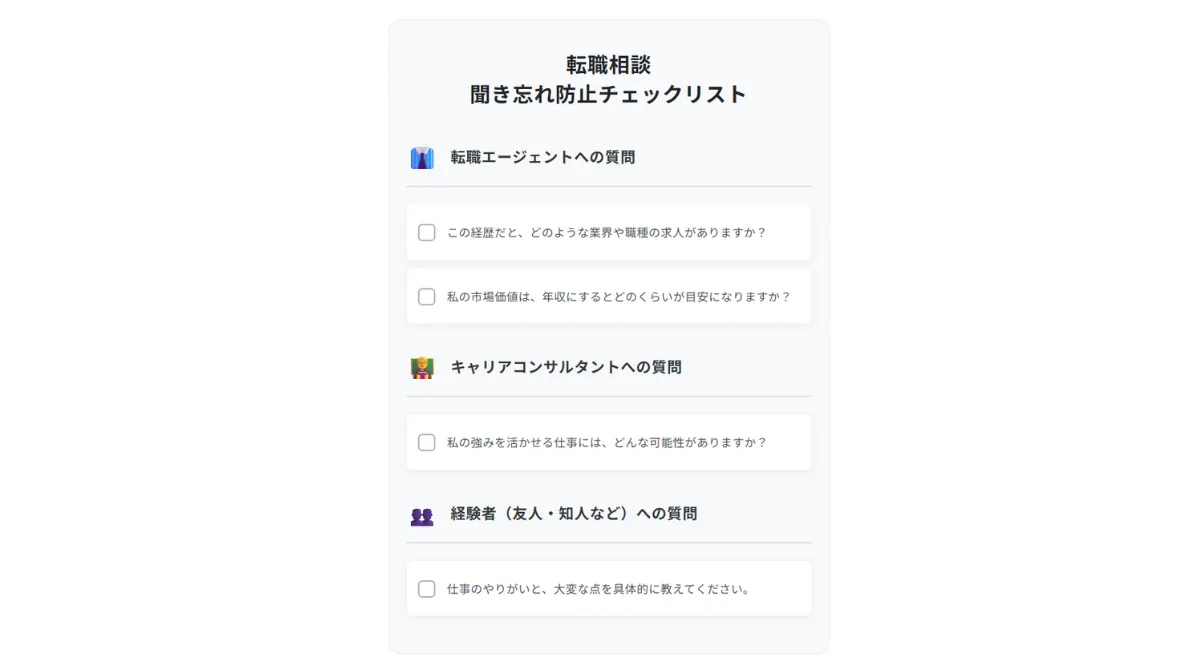

5.有意義な転職相談にするための質問・準備リスト

相談の機会を最大限に活かすために、事前に質問事項や伝えるべき情報をまとめておきましょう。

当日聞くべき質問リスト

転職エージェントへの質問

- この経歴だと、どのような業界や職種の求人がありますか?

- 私の市場価値は、年収にするとどのくらいが目安になりますか?

キャリアコンサルタントへの質問

- 私の強みを活かせる仕事には、どんな可能性がありますか?

経験者(友人・知人など)への質問

- 仕事のやりがいと、大変な点を具体的に教えてください。

相談前にまとめておくべき情報

これまでのキャリアの概要、転職理由、希望条件などを簡潔に説明できるように準備しておきます。

職務経歴書を作成しておくと、スムーズに情報を伝えられます。

自分の考えを整理しておくことで、相談中の限られた時間を有効に使うことができます。

6.自分に合った相談相手を見つけて、次の一歩を踏み出そう

転職相談は、一人で抱え込んでいた悩みを整理し、新たな視点を得るための重要な機会です。

大切なのは、「どこに相談するか」という場所探しから始めるのではなく、まず「自分は何に悩んでいるのか」を自問し、その悩みの解決に最も適した専門性を持つ相手を選ぶことです。

悩み別相談相手

- キャリアの方向性に悩む→キャリアコンサルタント

- 具体的な求人を探す→転職エージェント

- 退職に伴う手続きに不安→ハローワーク

それぞれの強みを理解し、主体的に相談相手を選ぶことが、後悔しない転職への確かな一歩となります。

この記事が、そのための参考となれば幸いです。