退職は、キャリアにおける大きな転機です。しかし、いざ退職を決意すると、「何から手をつければいいのか」「どうすれば円満に辞められるのか」「お金の手続きはどうなるのか」といった、多くの疑問や不安に直面します。

退職は、単なる『お別れ』ではありません。それは、法的な権利と人間関係のバランスを取りながら、あなたのキャリアと人生を次のステージへ円滑に移行させるための『一大プロジェクト』です。

この完全ガイドを『やることリスト』として活用すれば、法的に自分を守り、経済的な不利益を避け、そして何より「立つ鳥跡を濁さず」の円満退職を実現できます。本記事では、その全工程を解説します。

- 退職の法的ルールと円満退職のための準備・交渉方法

- 業務引継ぎから最終出社日までの具体的な手続きとチェックリスト

- 退職後の健康保険選択や行政手続きなど必須の事務処理

1.退職を決意したら最初に知るべきこと【法的知識とルール】

退職手続きを進める上で、自身の権利と義務を定めた法律の知識は、交渉の最終的な拠り所となる重要なお守りです。

「2週間前」で法的にはOK?就業規則との関係

日本の民法第627条では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、従業員は2週間前に申し出ることで、いつでも退職できると定められています。

この法律は会社の就業規則よりも優先されるため、たとえ就業規則に「退職の申し出は1ヶ月前」と書かれていても、法的には2週間前の申し出で退職が可能です。

ただし、これはあくまで法的な権利です。円滑な引継ぎや良好な関係を保つためには、1.5ヶ月から3ヶ月前に申し出るのが社会的なマナーとして強く推奨されています。

【戦略】退職願と退職届、どちらを出すべきか?

この二つの書類は、似ているようで法的な意味合いが大きく異なります。

- 退職願(お願い)

会社に退職を「お願い」する書類です。会社が承諾するまでは撤回できる可能性があり、円満退職を目指す上での最初のステップとして推奨されます。 - 退職届(届け出)

退職するという最終的な意思を一方的に「通知」する書類です。一度提出すると、原則として撤回はできません。

まずは「退職願」で交渉を始め、双方の合意が取れた後に、日付を確定させる意味で「退職届」を提出するのが最もスムーズな進め方です。

【STEP1】円満退職に向けた準備と交渉【やることリスト】

法的な知識を身につけたら、次はいよいよ実践的なアクションに移ります。ここでは円満退職を実現するための準備と交渉のポイントを解説します。

退職を伝えるタイミングはいつがベスト?

法律上は2週間前で十分ですが、円満退職のためには1.5ヶ月〜3ヶ月前に伝えるのが理想的です。

これにより、会社側も後任者の採用や引継ぎに十分な時間を確保できます。また、会社の繁忙期や大規模プロジェクトの進行中を避けるのが、社会人としての配慮です。

上司への伝え方と切り出し方【例文付き】

退職の意思を最初に伝える相手は、必ず直属の上司でなければなりません。同僚などに先に話すと、上司との信頼関係を損なう原因になります。一対一で話せる会議室などを予約し、改まった場で伝えましょう。

【切り出し方の例文】

「お忙しいところ恐れ入ります。少々ご相談したいことがあり、お時間をいただきました。」

【意思表明の例文】

「大変申し上げにくいのですが、一身上の都合により、〇月〇日をもちまして退職させていただきたく存じます。」

引き止められない退職理由の作り方

退職理由は、給与や人間関係への不満といったネガティブなものではなく、ポジティブで前向きな内容にすることが鉄則です。会社に対する批判は避けましょう。

さらに、現在の会社では実現が難しい理由を提示すると、強い引き止めに合いにくくなります。

- 「異業種である〇〇の分野に挑戦したいという思いが強くなりました。」

- 「現職では得難い専門スキルを身につけ、キャリアアップを目指したいと考えております。」

正式な退職届には、詳細な理由は書かず「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。

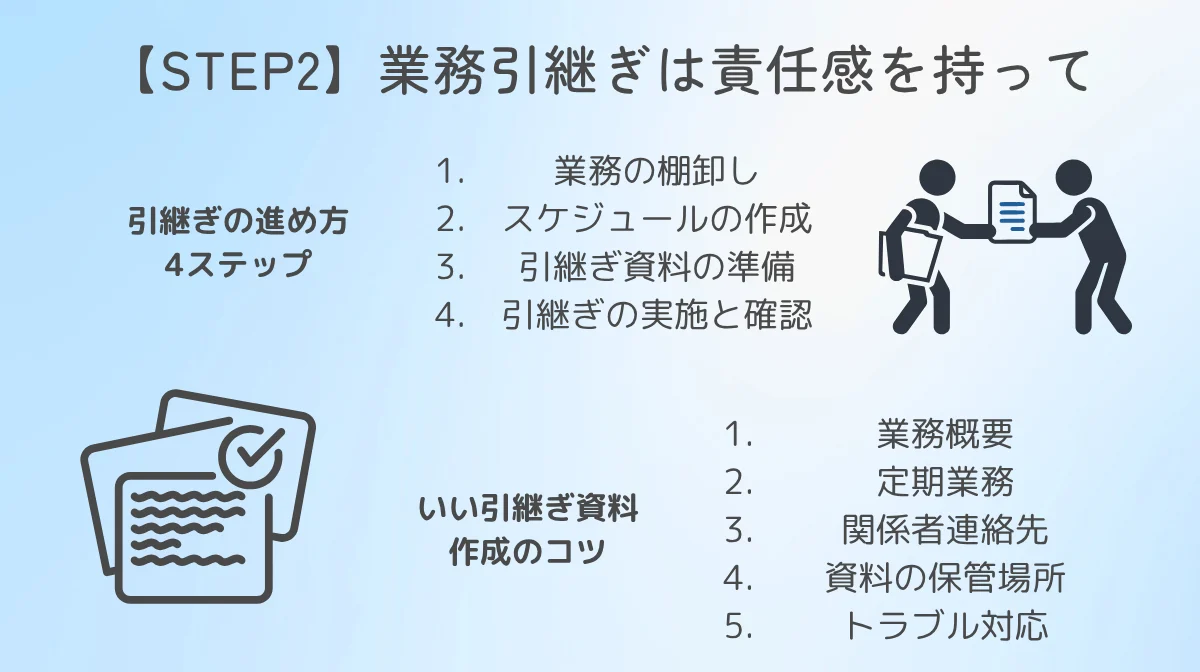

【STEP2】業務引継ぎは責任感を持って最後まで【やることリスト】

円満退職の鍵を握るのが、丁寧な業務引継ぎです。責任を持ってやり遂げることが、あなたの評価を守ります。

引継ぎの進め方4ステップ

- 業務の棚卸し

担当する全ての業務(日次・週次・月次業務など)をリストアップします。 - スケジュールの作成

上司と相談し、各業務をいつ、誰に引き継ぐかの計画を立てます。 - 引継ぎ資料の準備

後任者が一人でも業務を遂行できるよう、詳細な資料(業務引継書)を作成します。 - 引継ぎの実施と確認

資料をもとに後任者へ説明し、実際に業務を行ってもらいます。完了後は、上司と後任者に資料を確認・承認してもらいましょう。

後任者が困らない「引継ぎ資料」の作り方

優れた引継ぎ資料は、将来的なトラブルを防ぐ保険になります。次の項目を網羅した、誰が見ても分かりやすい資料を作成しましょう。

- 業務概要

業務の目的と全体像。 - 定期業務

日次・週次・月次業務の詳細と手順、締め切り。 - 関係者連絡先

社内外の担当者リスト。 - 資料の保管場所

関連ファイルやデータの保管場所(共有ドライブのリンクなど)。 - トラブル対応

過去の典型的な問題と解決策。

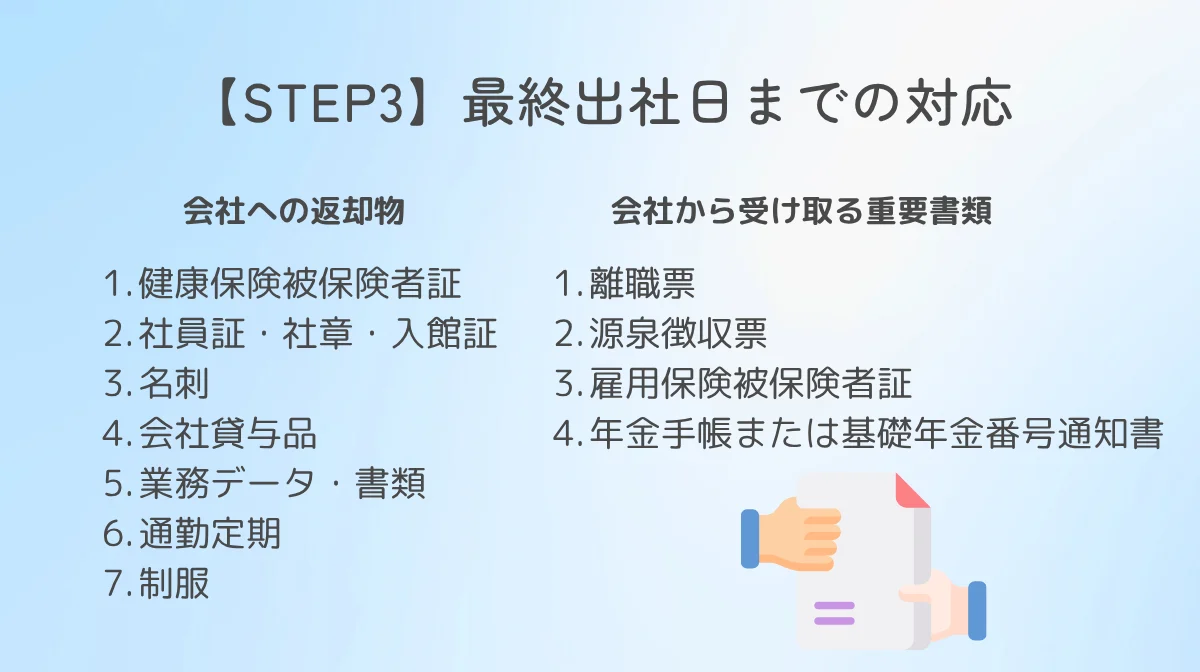

【STEP3】最終出社日までにやること【チェックリスト】

最終出社日に向けて、会社との間で金品や書類のやり取りを整理します。漏れがないよう、チェックリストを活用してください。

会社への返却物チェックリスト

- 健康保険被保険者証

退職日の翌日から無効になります。 - 社員証・社章・入館証

セキュリティに関わる重要物品です。 - 名刺

自身のものだけでなく、業務で受け取った取引先の名刺も含まれます。 - 会社貸与品

PC、携帯電話、鍵、法人クレジットカードなど。 - 業務データ・書類

会社の資産であるため、私物のPCなどからは完全に削除します。 - 通勤定期券(現物支給の場合)

- 制服(該当する場合)

会社から受け取る重要書類チェックリスト

これらの書類は、退職後の行政手続きに不可欠です。必ず受け取りましょう。

- 離職票

失業保険の申請に必須です。退職後10日前後で郵送されます。 - 源泉徴収票

転職先の年末調整や確定申告に必須です。退職後1ヶ月以内に郵送されます。 - 雇用保険被保険者証

転職先での雇用保険加入や、失業保険申請に必要です。 - 年金手帳または基礎年金番号通知書

会社が預かっている場合に返却を求めます。

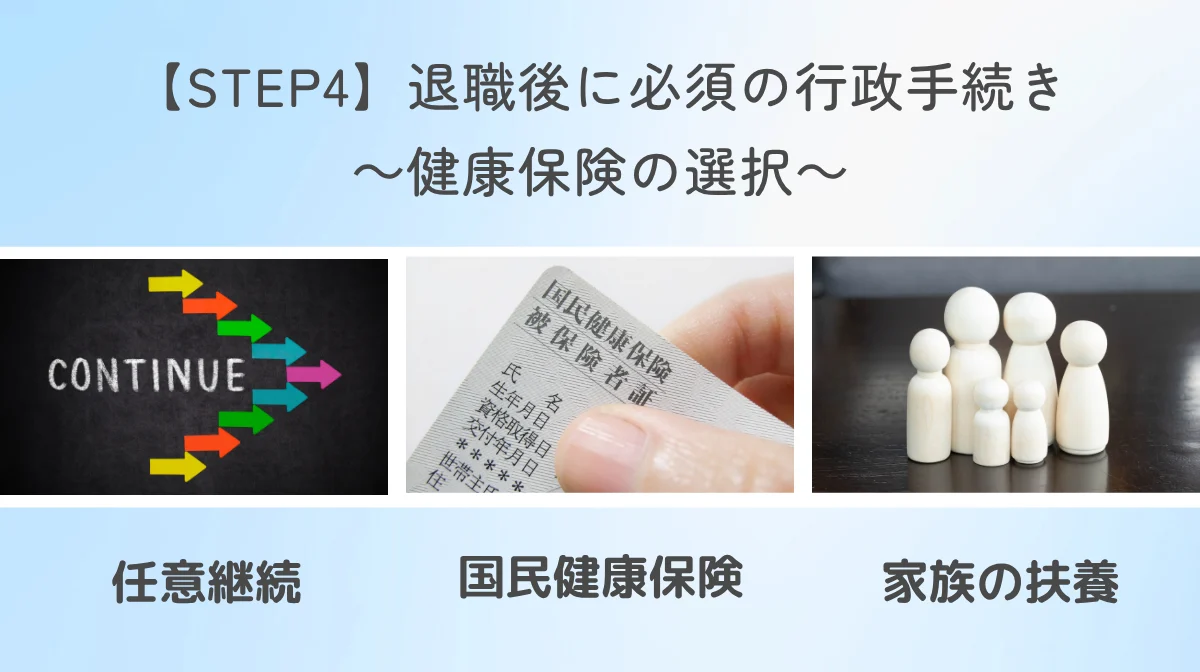

【STEP4】退職後に必須の行政手続き【やることリスト】

会社を離れた後も、生活に直結する重要な手続きが待っています。期限内に忘れずに行いましょう。

健康保険の選択肢|任意継続 vs 国民健康保険、どっちが得?

退職後14日以内に、新しい健康保険への加入が必要です。主な選択肢は3つです。

1. 任意継続

現在の会社の健康保険を最長2年間継続する制度です。

- 保険料:全額自己負担(在職中の約2倍)

- 申請期限:退職日の翌日から20日以内

- メリット:傷病手当金や出産手当金が継続

2. 国民健康保険

お住まいの市区町村の保険に加入します。

- 保険料:前年の所得と世帯構成に基づいて計算

- 申請期限:退職日の翌日から14日以内

- 特徴:失業時は軽減措置あり

3. 家族の扶養

配偶者などの家族が加入する健康保険に被扶養者として加入します。

- 条件:年収見込み130万円未満

- 保険料:負担なし

- メリット:最も経済的

どれを選ぶべき?

任意継続が有利

- 退職前の給与が高い場合

- 前年所得が多い場合

- 傷病手当金が必要な場合

国民健康保険が有利

- 退職前の給与がそれほど高くない場合

- 前年の所得が少ない場合

- 失業給付を受給予定の場合

判断のポイント

両方の保険料を試算して比較することが重要です。一般的に高所得者は任意継続、中・低所得者は国民健康保険が有利な傾向があります。

失敗しない退職の進め方を意識して次のキャリアへ進んでいこう

退職は法的権利と人間関係のバランスを取りながら進めなければいけません。

民法では2週間前の申し出で退職可能ですが、円満退職には1.5〜3ヶ月前の申し出が理想的。退職願から始めて段階的に進め、丁寧な業務引継ぎと必要書類の確実な受け渡しを行うことが重要です。

退職後は健康保険の選択と行政手続きを期限内に完了させることで、経済的不利益を避けて次のキャリアに移行できます。