転職活動で必須の履歴書。「どのテンプレートを選べばいい?」「自分の強みがわからない…」と悩んでいませんか?

この記事では、専門家の視点から、信頼できるテンプレートの選び方から、採用担当者に「会いたい」と思わせる書き方まで徹底解説。

単なる書類作成で終わらない、あなたの価値を再発見し、未来を切り拓くための、戦略的な履歴書の作り方をお伝えします。

- 転職活動で使うべき、信頼性の高い履歴書テンプレートの入手先

- 自分の経験から「強み」を見つけ出すための具体的な自己分析の方法

- 採用担当者に評価される、履歴書の全項目ごとの書き方と記入

1.まずは「土台」を手に入れよう|信頼できる履歴書テンプレートの選び方

転職活動における履歴書は、あなたの第一印象を決める重要な「公式書類」です。

だからこそ、その土台となるテンプレートは、内容をしっかりと吟味し、信頼できるものを選ぶ必要があります。

【結論】厚生労働省の公式様式が最も安全・確実

結論から言うと、転職活動で使う履歴書テンプレートは、厚生労働省が公式に提供している様式を使いましょう。

この様式は、公共の機関が作成したものであり、IT、金融、メーカー、公的機関など、どのような業界・企業に提出しても失礼にあたることはありません。

特定のフォーマットにこだわりのない企業であれば、この厚生労働省の様式を使ったことで、あなたの評価が下がることはまずないため、最も安全かつ確実な選択肢と言えます。

テンプレートは、厚生労働省のウェブサイトからExcel、PDF形式でいつでも無料でダウンロードできます。

出典:厚生労働省 青森労働局

転職サイトが提供するテンプレートも便利|選ぶ際の注意点

厚生労働省の様式のほか、dodaやマイナビといった大手の転職サイトが提供しているテンプレートも選択肢の一つです。

これらは、職務経歴を多く書き込める「キャリア式」のものや、自己PR欄が大きいものなど、特定のニーズに合わせてカスタマイズされている点がメリットです。

ただし、利用する際はいくつか注意点があります。

デザイン性が高すぎるものや、情報量が極端に少ないものは、かえって採用担当者に「基本的なビジネスマナーを理解していないのでは?」という印象を与えかねません。

もし少しでも迷ったら、やはり基本となる厚生労働省の様式を選ぶのが最も無難と言えるでしょう。

法務・労務の視点:なぜ厚生労働省の様式が推奨されるのか?

厚生労働省の様式を推奨するのには、明確な理由があります。

法務・労務の視点から見ると、この様式は「公正な採用選考」という現代の考え方を色濃く反映しているからです。

具体的には、以前のJIS規格の様式にあった「性別欄」が任意記載になったり、「扶養家族数」や「配偶者」といった、個人の能力や仕事への適性とは直接関係のない項目が削除されたりしています。

これは、応募者のスキルや経験といった本質的な部分で評価を行うべき、という社会的な要請の表れです。

この様式を使うことで、あなたは「採用における現代的な価値観を理解している」というメッセージを、無意識のうちに伝えることができるのです。

2.履歴書は「自分」を伝えるマーケティング資料|書く前の自己分析が9割

信頼できるテンプレートを手に入れても、すぐに書き始めてはいけません。

転職活動における履歴書は、単なる経歴の羅列ではなく、「自分という商品を、企業に売り込むためのマーケティング資料」です。

優れた資料を作るには、まず「自分」という商品を深く理解する自己分析が不可欠であり、この準備段階で勝負の9割が決まると言っても過言ではありません。

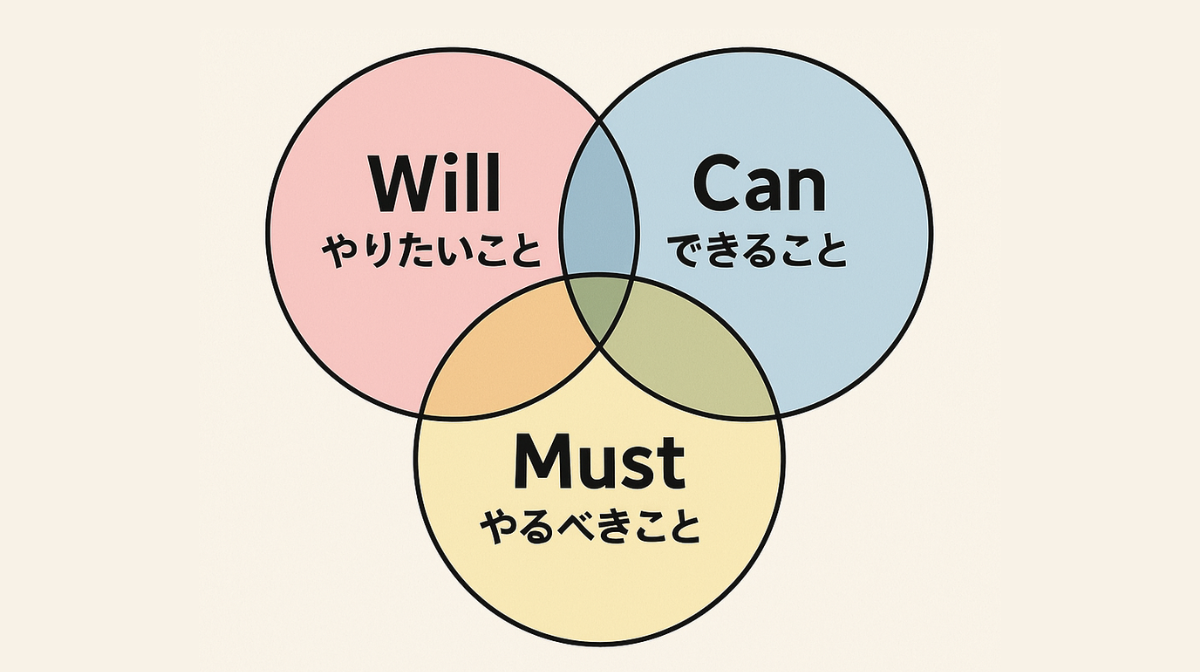

Will-Can-Mustで考える「キャリアの軸」

「自分にはどんな仕事が向いているんだろう…」「志望動機がうまく書けない」と悩んだら、「Will-Can-Must」というフレームワークを使って思考を整理してみましょう。

Will(ウィル)

自分がやりたいこと、価値を感じること(例:人の役に立ちたい、新しい技術を学びたい)

Can(キャン)

自分ができること、得意なこと、活かせる経験やスキル(例:データ分析ができる、顧客折衝が得意)

Must(マスト)

企業や社会から求められていること、役割(例:即戦力となる営業担当、DXを推進できる人材)

例えば、「顧客と深く関わる仕事がしたい(Will)」「現職で培ったデータ分析スキルがある(Can)」「多くの企業がデータに基づいたマーケティングを求めている(Must)」という3つが見つかったとします。

この場合、この3つの円が重なる「データ分析を活かせるマーケティング職」が、あなたの輝けるキャリアの方向性かもしれません。

この軸が見つかれば、履歴書の志望動機や自己PRに一貫性のあるストーリーが生まれます。

経験の棚卸しで見つける、誰にでもある「ポータブルスキル」

「アピールできるような特別なスキルや実績がない」と感じるのは、多くの転職者に共通する悩みです。

しかし、心理学的に見ても、これは能力の欠如ではなく、自身の経験を「強みとして言語化・構造化できていない」ことが原因です。

特別な役職や華々しい実績がなくても、どんな仕事の経験からでも、業種や職種を超えて通用する「ポータブルスキル」を見つけ出すことができます。

厚生労働省はポータブルスキルを「仕事のし方(対課題スキル)」と「人との関わり方(対人スキル)」に分類しています。これまでの仕事を振り返り、具体的な行動をスキルとして言語化してみましょう。

【言語化の例】

・(Before)在庫管理を担当していた。

→ (After)適切な在庫管理により、欠品率を前年比で5%改善した。(課題発見力・計画実行力)

・(Before)後輩に仕事を教えていた。

→ (After)後輩3名の指導を担当し、半年で独り立ちできるようサポートした。(指導力・傾聴力)

・(Before)電話対応をしていた。

→ (After)クレーム対応において、お客様の話を丁寧に伺うことで、最終的に感謝の言葉をいただくことが多かった。(対人折衝能力・共感力)

このように、日常業務を「スキル」という視点で捉え直すことで、誰もがアピールできる強みを持っていることに気づくはずです。

自己PRの効果的な書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

3.【全項目解説】採用担当者に響く履歴書の書き方・記入例

自己分析で自分の軸が見え、アピールすべき強みが明確になったら、いよいよ履歴書を書いていきましょう。

ここでは、転職者が特につまずきがちなポイントを中心に、各項目の書き方をより詳しく解説します。

基本情報欄(日付、氏名、連絡先)

日付は、郵送なら投函日、メールなら送信日、面接持参なら当日の日付を記入します。西暦・和暦は、履歴書・職務経歴書全体で必ず統一しましょう。

連絡先は、日中につながりやすい個人の携帯電話番号と、普段から頻繁に確認しているメールアドレスを正確に記載します。

企業の採用担当者は多くの応募者とやり取りするため、連絡先の不備は選考機会の損失に直結します。

学歴・職歴欄(在職中・離職中ケース別)

学歴は、義務教育の卒業は中学・高校ともに卒業年次のみを記載し、それ以降(高等学校入学から)を記入するのが一般的です。職歴は、すべての入社・退社歴を時系列で正確に書きます。

在職中に転職活動をしている場合は、最後の職歴の次の行に「現在に至る」と書き、その下の行に「以上」と右寄せで記入します。

会社都合での退職(倒産や解雇など)の場合は、「一身上の都合」ではなく「会社都合により退職」と事実を記載することが極めて重要です。

これは、後の失業保険(雇用保険)の給付において、給付制限期間がなくなり、給付日数も有利になる可能性があるためです。

転職回数が多いことや、離職期間(ブランク)があることを気にされる方もいますが、正直に記載しましょう。

ブランク期間中に資格取得や留学など、キャリアに繋がる活動をしていた場合は、その旨を職歴欄や自己PR欄で補足すると、学習意欲のアピールに繋がります。

免許・資格欄

免許・資格は、応募する仕事に直接関連するものから順に、正式名称で記入します。

例えば、自動車免許は「普通自動車第一種運転免許 取得」、簿記は「日本商工会議所簿記検定試験2級 合格」のように書きます。

取得に向けて勉強中のものがあれば、「TOEIC公開テスト 800点を目指し勉強中」のように具体的に書くことで、向上心をアピールすることも可能です。

志望動機・自己PR・趣味特技欄

ここは、あなたの個性と熱意を伝える最も重要なパートです。

自己分析で見つけた「Will-Can-Must」を元に、「なぜこの会社でなければならないのか」「自分のどんな経験(Can)を活かして貢献できるのか」を、具体的なエピソードを交えて述べましょう。

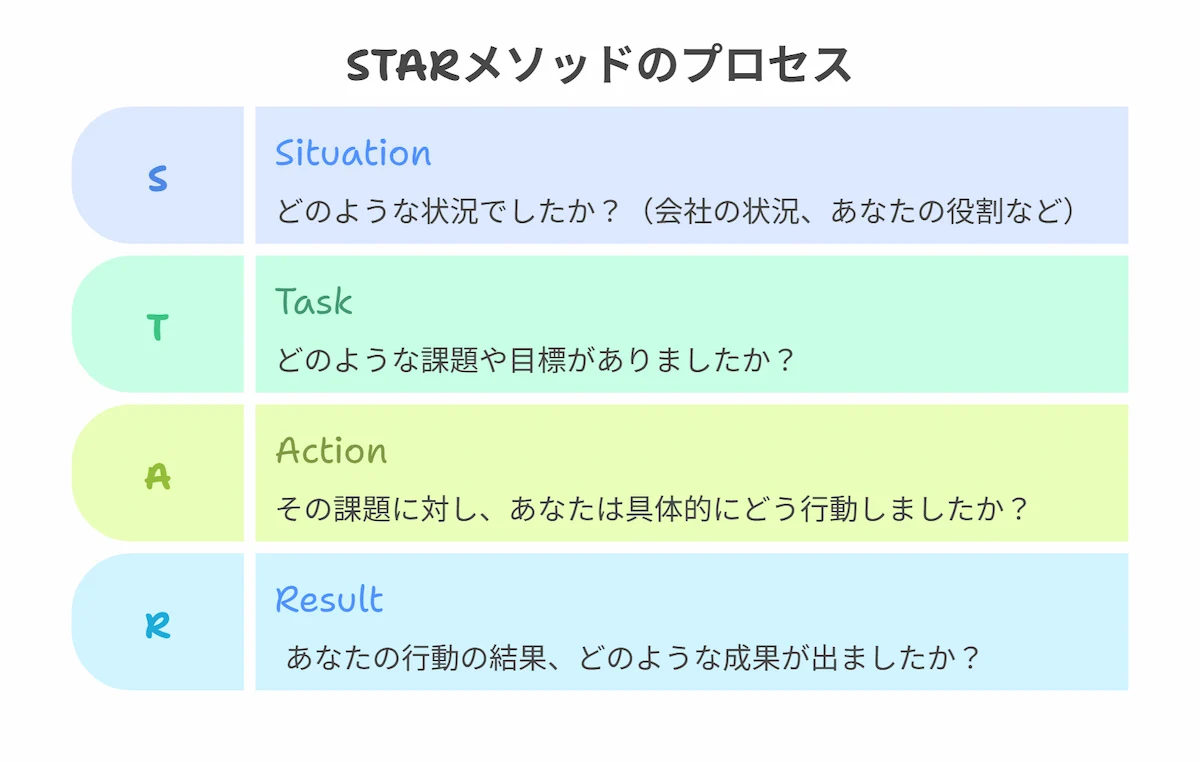

実績を伝える際は、STARメソッドというフレームワークを使うと、論理的で説得力のある文章になります。

例えば、「売上を伸ばした」ではなく、

- (S)前任者から引き継いだ担当エリアの売上が伸び悩んでいました。

- (T)目標は半年で前年比10%増でした。

- (A)私は既存顧客へのルート営業に加え、過去の取引データを分析し、潜在ニーズのありそうな新規顧客リストを作成、アプローチしました。

- (R)結果、新規で5社の契約を獲得し、エリア売上を目標の10%を上回る15%増で達成しました。

のように書くと、あなたの行動と成果が鮮明に伝わります。

本人希望記入欄

原則として「貴社の規定に従います。」と書くのが最も無難です。

ただし、勤務地や職種、勤務時間など、家庭の事情などでどうしても譲れない条件がある場合のみ、その旨を簡潔に記載します。

給与などの待遇面は、履歴書の段階で詳細に書くことは避け、面接の場で直接交渉するのが一般的です。

4.履歴書作成のよくある質問(Q&A)

最後に、転職者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

-

サイズはA4?B5?

-

どちらのサイズでも評価に影響はありませんが、近年はビジネス文書の標準であるA4サイズが一般的です。職務経歴書など他の応募書類とサイズを揃えることで、採用担当者が管理しやすくなるというメリットもあります。

-

手書きとPC作成、どちらが有利?

-

IT業界や事務職など、PCスキルが求められる職種ではPC作成が合理的です。一方で、丁寧な字は誠実な人柄を伝えることもあります。しかし、現在ではほとんどの企業でPC作成が主流となっており、有利不利はほぼありません。

採用担当者の読みやすさを考慮すると、修正が容易で誰でも読みやすいPC作成を推奨します。

-

写真はなしでもいい?

-

写真は、応募者の本人確認という重要な役割があるため、基本的には必要です。清潔感のある服装(スーツやオフィスカジュアル)を心がけ、3ヶ月以内に撮影したものを使用しましょう。

万が一剥がれてしまった場合に備え、写真の裏には氏名を記入しておくのがマナーです。

履歴書の写真はアプリでも作成できます。詳しい方法はこちらの記事で解説しています。

-

空欄があっても大丈夫?

-

免許・資格欄や本人希望欄など、書くことがないからといって空欄のまま提出するのは避けましょう。「特になし」と記入するのがビジネスマナーです。

空欄は「書き忘れ」や「意欲がない」と捉えられかねないため、すべての欄を埋めることを意識してください。

-

職務経歴書との違いは?

-

履歴書は、氏名や学歴といった応募者の基本情報を伝える「公的書類」に近いものです。一方、職務経歴書は、これまでの業務内容や実績、スキルをより詳しくアピールするための「プレゼン資料」です。

一般的に、履歴書と職務経歴書はセットで提出を求められます。

履歴書と職務経歴書の違いによる書き分けについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

5.自信を持って、あなただけのキャリアの一歩を踏み出そう

履歴書作成は、決して面倒なだけの作業ではありません。

それは、これまでのあなたの頑張りを振り返り、自分の価値を再認識し、そして未来への新たな一歩を踏み出すための、大切な自己との対話の時間です。

今回ご紹介した自己分析の方法や書き方のポイントを活用すれば、テンプレートという土台の上に、あなただけの素晴らしい物語を築き上げることができます。丁寧につくったその物語は、必ず採用担当者の心に響くはずです。自信を持って、あなたらしいキャリアを歩んでいきましょう。