「大学中退後の最終学歴はどうなるの?」

「履歴書の書き方は?」

「就職で不利になるの?」

そんな疑問や不安を抱えていませんか。この記事では、政府の公式データに基づき、大学中退に関する疑問や悩みを解決します。

正しい知識と具体的な戦略を確認しましょう。

- 大学を中退した場合の、政府の定義に基づく正式な最終学歴

- 学歴詐称を避け、不利にならないための履歴書の正しい書き方

- 中退という経験を就職活動で強みに変えるための具体的な戦略

1.【結論】大学中退の最終学歴は「高卒」になる

まず、最も重要な結論からお伝えします。大学を中退した場合、最終学歴は「高等学校卒業(高卒)」となります。

これは、政府統計の総合窓口である「e-Stat」が最終学歴を「最終の学歴。中途退学した者については、その前の学歴である」と明確に定義しているためです。

大学に1ヶ月しか在籍していなくても、卒業間近の4年生で中退した場合でも、卒業していなければ学歴とは認められず、最後に卒業した教育機関である高校が最終学歴となります。

参考:定性的な項目 教育 就学状況 | 定義単位項目情報 | 政府統計の総合窓口|政府統計の総合窓口(e-Stat)

2.なぜ最終学歴が「高卒」になるのか?その仕組みを解説

よくある誤解として、「最後に在籍した学校」が最終学歴だと考えるケースがありますが、正しくは「卒業した最も高い水準の教育機関」が最終学歴です。

学歴は、以下のように教育水準の高さで順番が決まっています。

- 大学院

- 大学

- 短期大学・高等専門学校・専門学校

- 高等学校

- 中学校

大学を「卒業」していれば、最終学歴は「大学卒業」となります。しかし、「中途退学」は卒業にはあたらないため、学歴として認められません。

そのため、その一つ手前の卒業した教育機関である「高等学校」が最終学歴となるのです。

3.【重要】履歴書には「中途退学」と必ず書くべき理由

最終学歴が高卒であると理解した上で、次に直面するのが「履歴書に大学中退の事実を書くべきか」という問題です。

答えは明確に「必ず書くべき」です。その理由は主に3つあります。

学歴詐称のリスクを避けるため

履歴書は公的な書類であり、事実を正確に記載する義務があります。

大学中退の事実を隠して「高卒」とだけ記載したり、事実と異なり「大学卒業」と記載したりすると、学歴詐称とみなされる可能性があります。

これが発覚した場合、内定の取り消しや、入社後であっても懲戒解雇といった重い処分を受けるリスクがあります。

空白期間の説明責任を果たすため

もし大学に通っていた期間を記載しないと、高校卒業から就職活動を始めるまでの期間が不自然な「空白期間」となってしまいます。

面接ではこの期間について必ず質問され、そこで初めて中退の事実を話すと、なぜ正直に記載しなかったのかと誠実さを疑われ、かえって心証を悪くする可能性があります。

誠実さを示し、信頼を得るため

中退の事実を正直に、そして正確に記載することは、誠実さや信頼性を示すことにつながります。

採用担当者は、不利になる可能性のある情報でも正直に開示する姿勢をポジティブに評価することがあります。

4.【パターン別】大学中退の正しい履歴書の書き方

では、具体的に履歴書へはどのように記載すれば良いのでしょうか。

基本のポイントと、状況別の書き方を例文付きで解説します。

【基本のポイント】

●「中退」ではなく「中途退学」と書く

履歴書では略称を避け、「中途退学」という正式名称を使いましょう。

●入学と中退をセットで書く

「〇〇大学 入学」の次の行に「〇〇大学 中途退学」と記載します。

●年号を統一する

履歴書全体で西暦か和暦かを統一します。

以下は、状況別の履歴書の記載例です。

| 状況 | 記載例 |

| 基本形 | 令和3年4月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 入学 令和5年9月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 中途退学 |

| ネガティブな理由 | 令和3年4月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 入学 令和5年9月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 中途退学 (一身上の都合により) |

| やむを得ない理由 | 令和3年4月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 入学 令和5年9月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 中途退学 (経済的理由により/病気療養のため。現在は完治しており、業務に支障はありません) |

| ポジティブな理由 | 令和3年4月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 入学 令和5年9月 〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科 中途退学 (かねてより希望していたIT分野への就職のため) |

| 大学院中退 | 平成31年3月 〇〇大学 〇〇学部 卒業 平成31年4月 〇〇大学大学院 〇〇研究科 修士課程 入学 令和2年9月 〇〇大学大学院 〇〇研究科 修士課程 中途退学 |

5.大学中退はあなただけではない。日本の大学中退者の実態

大学中退という経歴に、孤独感や「自分は社会からドロップアウトしてしまったのではないか」という罪悪感を抱いてしまうかもしれません。

しかし、客観的なデータを見れば、それは決して珍しいことではないと分かります。

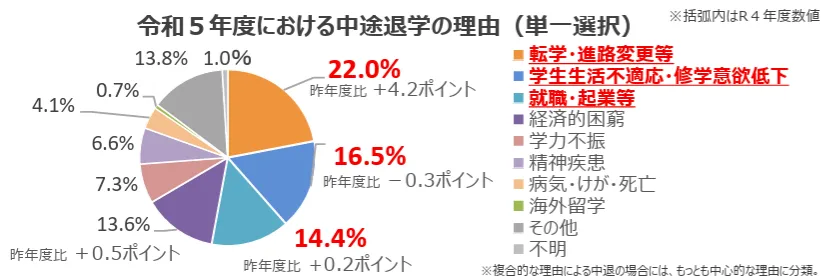

文部科学省の調査によると、令和5年度の大学・短大・大学院・高専の中退者数は合計で65,540人で、中退率は2.17%でした。

中退の主な理由としては、以下のようなものが挙げられています。

引用:令和5年度学生の中途退学者・休学者数の調査結果について|文部科学省

具体的な理由を見てみると、以下のような内容となっています。

- 転学・進路変更など (22.0%)

- 学生生活不適応・修学意欲低下 (16.5%)

- 就職・起業など (14.4%)

- 経済的困窮 (13.6%)

- 学力不振 (7.3%)

このデータが示すように、多くの学生が同様に悩み、考え、そして新たな道を選択しています。

6.「継続力がない」は誤解。中退理由を強みに変える“ナラティブ戦略”

採用担当者が大学中退者に対して抱きがちな懸念の一つに、「継続力がないのではないか」「すぐに辞めてしまうのではないか」というものがあります。

このネガティブなイメージを払拭し、むしろ中退という経験を強みに変えるのが「ナラティブ(物語)戦略」です。

厚生労働省の調査によれば、企業が若者の採用で重視する点は「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」や「コミュニケーション能力」が上位を占めています。

「中退理由」を、企業が求めるこれらの資質に結びつけて語ることが有効です。以下、具体例を挙げます。

「進路変更」は「キャリアへの主体性」と語る

文部科学省のデータでも最も多い中退理由である「進路変更」。これは以下のように語りましょう。

「大学で学ぶ中で、本当に自分が情熱を注げる分野が別にあると気づきました。一度立ち止まって自身のキャリアと真剣に向き合った結果、中退という決断に至りました。これは私の高い職業意識の表れです」

このように伝えることで、自らのキャリアを主体的に考えて方向転換できる自己分析力と決断力を持つことのアピールにつながります。

「不適応・ミスマッチ」は「課題発見力と行動力」の証

「学生生活への不適応」や「学びたいこととのミスマッチ」も、正直に話せばネガティブに聞こえがちです。

そこで、以下のようにポジティブに変換して伝えましょう。

「現状に甘んじるのではなく、より自分自身が成長できる環境を求めて新たな道を探すことを選びました。この経験を通じて、困難な状況でも課題を発見し、解決のために主体的に行動するチャレンジ精神を学びました」

環境のせいにするのではなく、自ら行動を起こしたという事実が、強みになります。

「経済的理由」は「責任感と現実的思考」をアピール

「経済的困窮」というやむを得ない理由も、伝え方次第で好印象を与えられます。

「家庭の事情に直面し、学業を続けることよりも、まず社会人として自立し、家族を支える責任を果たすべきだと考えました。この経験から、現実的な問題解決能力と強い責任感、そして働くことへの高い勤労意欲が養われました」

上記の説明は、困難な状況下で成熟した判断ができる人材であることを示せます。

▼あわせて読みたい

中退理由を強みに変えるナラティブ戦略は、自己PR作成にも通じます。単なる作文ではなく「自分を売り込む企画書」として自己PRを組み立てる具体的な4ステップを確認し、採用担当者の心を掴みましょう。

7.大学中退後の就職活動で知っておくべき3つの現実

ポジティブな戦略を持つと同時に、就職活動における厳しい現実も直視しておく必要があります。

以下は、大学中退後の就職活動で直面する3つの現実です。

1.応募できる求人が減る

「大卒以上」を応募条件とする求人が多いのは事実です。特に大手企業や総合職ではその傾向が強く、選択肢が狭まることは覚悟しておく必要があります。

2.初任給に差がある

東京労働局の調査によれば、大卒の平均初任給が約21.6万円であるのに対し、高卒の平均初任給は約18.9万円と、統計上は差が存在します。

もちろん、これは業界や職種によって大きく異なります。

参考:令和6年3月 新規学校卒業者の求人初任給調査結果|東京労働局

3.面接で必ず理由を聞かれる

履歴書にどう記載するかにかかわらず、面接では中退理由についてほぼ確実に質問されます。

ここでは、前述の「ナラティブ戦略」を活かし、採用担当者の懸念を払拭できるように、自身をアピールする絶好の機会としなければなりません。

8.大学中退者が正社員就職を成功させる5つのコツ

厳しい現実がある一方で、正しい戦略と行動で、大学中退からでも正社員就職を成功させる道は確実に存在します。

以下、5つのコツについて解説します。

1.空白期間を作らず、すぐに行動する

中退後の空白期間が長引くと、採用担当者に「就労意欲が低いのではないか」という懸念を抱かせる可能性があります 。

できるだけ早く就職活動を開始することで、働くことへの前向きな姿勢を示すことができます。

すぐに行動を起こし、ブランク期間を最小限に抑えることが成功への第一歩です。

2.中退理由をポジティブに説明する準備をする

面接では、中退理由を必ず聞かれると心構えましょう。ここで重要なのが、前述の「ナラティブ戦略」です。

単に事実を述べるのではなく、「中退という決断を経て何を学び、それが今後どう活かせるのか」を具体的に語れるように準備してください。

この経験を自己PRに繋げることで、逆境を乗り越える力や主体性をアピールできます 。

3.学歴不問・人柄重視の業界や企業を狙う

世の中には、学歴よりも個人のスキルやポテンシャルを重視する業界や企業が数多く存在します。

特にIT業界、介護業界、営業職、販売・サービス職などは、実力主義の傾向が強く、大学中退者にも門戸が開かれています 。

これらの業界では、学歴フィルターを気にすることなく、意欲や人柄で勝負することが可能です。

▼あわせて読みたい

学歴不問の業界では、未経験からでも挑戦できる仕事が数多くあります。具体的にどのような仕事があるのか、また未経験から転職を成功させるための3つの視点とステップもあわせて確認しましょう。

4.資格取得などでスキルを可視化する

中退という経歴を補う上で、客観的にスキルを証明できる資格の取得は非常に有効です。

応募したい職種に関連する資格(例:IT業界なら基本情報技術者、事務職なら簿記など)を取得することで、学習意欲の高さと具体的な能力をアピールできます。

これは、採用担当者に対して「目標に向かって努力できる人材」というポジティブな印象を与える有効な材料となります。

5.就職エージェントを積極的に活用する

一人での就職活動に不安を感じるなら、専門家の力を借りるのが賢明です。

特に、大学中退者や若年層の就職支援に特化したエージェントを活用しましょう。キャリア相談はもちろん、非公開求人の紹介、履歴書の添削、面接対策まで、プロの視点から一貫したサポートを受けられます。

上記のサポートを得ることで、就職活動を効率的かつ有利に進めることが可能になります。

9.大学中退の最終学歴に関するQ&A

最後に、よくある細かい疑問についてお答えします。

Q1.「除籍」と「中退」の違いは?

A1.「中退(退学)」が本人の意思によるものであるのに対し、「除籍」は学費未納などを理由に大学側が学籍を抹消する処分です。

ただし、どちらの場合も卒業はしていないため、最終学歴は「高卒」となります。

Q2.企業に中退の事実はバレますか?

A2.企業が卒業証明書の提出を求めれば、確実に分かります。

また、源泉徴収票や年金手帳などから経歴が明らかになることもあります。隠すリスクは非常に高いため、正直に申告することが最善です。

Q3.就職活動で証明書は必要ですか?

A3.企業によっては、「卒業証明書(高校のもの)」や「成績証明書(大学のもの)」、「退学証明書」の提出を求められる場合があります。

求められた際にスムーズに提出できるよう、事前に大学に問い合わせておくと安心です。

Q4.公務員になることはできますか?

A4.はい、可能です。

公務員試験には「高卒程度」の区分があり、学歴に関係なく受験できます。筆記試験と面接の結果で合否が決まるため、大学中退者にとっても公平な選択肢の一つです。

大学中退は新たなスタートライン!正しい知識と戦略で次のステップへ

大学中退は終わりではなく、新たなスタートです。最終学歴が「高卒」になる事実を受け止め、履歴書には誠実に記載しましょう。

中退経験をポジティブな「ストーリー」として語り、強みに変えることが重要です。この記事で解説した知識に基づき、次のキャリアを築いていきましょう。